七里壁と旧勝山三町の景観

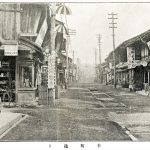

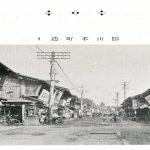

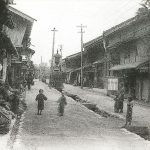

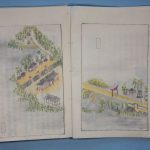

七里壁は大野市の西勝原から永平寺町鳴鹿まで続く河岸段丘で、九頭龍川に沿って七里(28キロ)にわたっている。最も顕著なかたちで出現しているのが勝山町で、近世城下町を描いた絵図には七里壁上部には家臣の下部には町人の家が描かれ境は崖となっている。そのため町屋・町方(勝山三町)と家中・武家地を結ぶ坂が発達し、南から「こんば坂」「神明坂」「大手坂」「お種坂」でつながっていた。当時の石垣は見られないが市街の至る所にその痕跡が残る。七里壁の名称は18世紀中頃の絵図にその名が見られるものの、崖は通常は「岸の下」の名称で示された。

現在は舗装され川はマンホールの蓋でおおわれて見られないが、絵葉書・古写真には町の東西に用水が流れ石組の用水路が通じていたことが窺える。昭和の初め頃までは町屋の家の屋根は三谷区で採掘された角間石で葺かれていた。まさに石の町にふさわしい景観をなしていた。また現在は大清水のみが残るがかつては岸の下(七里壁)の際には清水(しょうず)が至るところに湧き出していた。

三町は郡町・袋田町・後町から成っていた。郡町は村岡山城の麓を郡村と言い城館も建てられていたが城が袋田村に移転したため、多くの人が袋田に移住し出来た町である。袋田町は元の袋田村が発展した町である。後町は寺町とも言われ郡村にあった尊光寺や浄願寺などの寺が移転して出来た。袋田村(後の勝山町)に勝山城が建設されたのは天正8年(1578)で、その後福井藩、松平勝山藩の支配を受け、福井藩預かりの時代を経て元禄4年(1691)に小笠原氏が入部し城下町となった。勝山町は大野・福井・白山麓村々の3地域を結ぶ結節点にあり交通の要の位置を占めた。そのため大野郡北部(北袋)の経済の中心地としての機能も果たした。

昔の勝山町

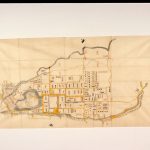

町絵図

関連資料

七里壁と旧勝山三町の景観解題

平泉寺にかかわる堂舎・石碑・史資料

平泉寺にかかわる諸史資料は町内・町外を問わず非常に恵まれている。町内には関連する堂舎や石碑が多く平泉寺町町づくり委員会により建てられた59の石碑は、余すところなく平泉寺の名所・旧跡地を紹介している。詳細は各項目の解説に譲る。

町外では猪野瀬区を中心に泰澄・白山信仰にかかわる遺蹟・遺物に恵まれている。詳細は各項目に譲る。

「白山平泉寺境内絵図」

それぞれ南東、北東、南西、北西方向に「四天之内」と記し、北西の「比島観音」を除き守護神が記されている。禅師王子の眼下に「箱ノ渡」が、西には「大師母君御廟」も記す。「下馬大橋」から菩提林を通り境内へ抜け東の一番奥には「釼宮」が描かれている。境内で一番大きな建物は「三十三間拝殿」で、前面には「大御前」以下の五社が」、「三宮」前にも「拝殿」を描く。比較的大きな建物として「大講堂」「南大門」「大師堂」も描く、2つの「大師堂」のうち北側のものは後の玄成院であろうか。境内の両脇に六千の坊院も稠密に描く。16世紀の景観を描くと思われるが、右隅に信武筆と記されていて作成されたのは17世紀である。

麻結地蔵

平泉寺町平泉寺地区では屋敷の石垣に石像の地蔵尊を祭る家が多い。麻結地蔵は木像である。梅田治右衛門家の屋敷地に隣接する共有地内に祀られている。由来について「麻結地蔵」碑には次のように記されている。「老婆がお堂の前に麻を干し柴刈に出たところ俄雨が降り慌てて帰ると麻にきれいに結んでお堂の中に入れてあった」。

『平泉寺史要』の明治12年(1879)の社寺明細帳はより詳しくその由来を記している。「村に貧しいながらも正直な媼がいて、夜は紡績を日中は耕作に励んでいた。草庵の南に小さな祠があり木像の地蔵尊(36堂の1つ)が安置されていた。媼は日頃からこのお地蔵様を信仰しており、麻を干して柴刈に出たおり、もし雨が降ったら自分に代わって仕舞って欲しいと独りごとを言った。」に付け加えて「お地蔵様の両手には一條の草縄が巻き付いていた。媼は涙を流して喜びこの事実を人々に言い伝え、その後、麻結の地蔵として崇められるようになった。」

続いて「本尊 地蔵尊 泰澄大師直作木像、堂宇間数 2間に2間半(昭和改築後) 境内97坪 持主梅田治右衛門外6名 信徒人員37人 永続方法 田5畝29歩 梅田さみ以下7人共有 山林(反別不詳)卸米1斗5升 梅田捻所有地内 右土地の所得を以て祭典及営繕費に充つ」。

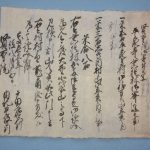

梅田家には麻結地蔵関係の史料が数冊残されており、そこには、「卸山を持つようになったのは寛政8年(1796)以降で、山手米は1斗3升であったこと。祭礼は7月24日(現在は8月の地蔵盆の日)に行われ、氏子は梅田治右衛門・中村八右衛門など9人(後7人、現在は4人)であったこと。顕海寺を招いて祭礼が行われ、その布施や御神酒代なども含め銀4~5匁の費用がかかったこと」などを知ることができる。

文政13年(1830)の「麻結地蔵惣氏子一統連印定書 当番記」には、15か条の取決めが記されている。いくつかを例示すると、氏子当番は2人ずつで1人は拝殿で待機する。氏子全員が祭礼に参加する。御講の際は打入銭(不明)として1人前3文を、ただし今後は10文を出す、などと定めている。像の作成年は不明で台座下の箱書きに元文4年(1739)、大工伊…などの文字が記されている。天保14年(1843)には玄成院も参詣している。

延命地蔵

仏母寺には延命地蔵の由来を記した縁起が残されている。この縁起は大正15年(1926)に宝慶寺50世の天山和尚により書き記されたものである。近代に入り作られたものであるのでその内容がすべて真実であるとは言い難い。木箱には「縁起大師山仏母寺」とあり、巻物の表題は「延命地蔵尊縁起」とある。その詳細な内容は省略するが興味深い記述として「行基菩薩ガ衆生済度乃大願を以て一刀三禮の敬虔を捧げ彫刻し玉ふ」とある。

仏母寺は宝慶寺の末で宝永2年(1705)に片瀬村に設立された。『片瀬誌』の記述からは仏母寺が建立された本来の目的は、大師山の中腹の大師堂に安置されていた泰澄自作の像の管理のためと読み取れる。このように考えるとこの像が地蔵尊だったとは考えられない。あまり知られていないが仏母寺には安永7年(1778)の史料とともに十数センチの木仏も残されている。史料には泰澄自作とありこの像が本来大師堂にあった可能性が高い。

仏像の製作年代や作風については専門家に任せるとして、地蔵尊は33年に1度開帳されこれは平泉寺の河上御前の開帳と同時である。行基自作といい、平泉寺との関係といい禅宗寺院の仏母寺の成り立ちと矛盾する。

むしろ先に紹介した泰澄自作と伝えられ大師堂に安置されていたと考えられる像が、より平泉寺との関係が深いと思われる。元来片瀬村は平泉寺とのつながりが強かったこともあり、おそらくいつの頃からか両像の成り立ちが混同され形態的も大きい地蔵尊と平泉寺が結びついてしまったのではなかろうか。

仏母寺

仏母寺の名前が初めて見られるのは永禄12年(1569)で、大野市の宝慶寺文書の「仏母寺納帳」に、横枕・御給村に8.56(実際は6.66)石の院領を所持していることが記されている。しかしその所在地は明確ではない。『片瀬誌』には小山村下舌に創建とあるが、諸種の史料から総合的に判断すると、宝慶寺から離れ下舌村に仏母院として独立したのは元禄9年(1696)で、その開山は宝慶寺28世雲波和尚である。

片瀬村に移った経緯は以下のようであった。大師山の中腹に大師堂があり泰澄自作の像も安置されていた。しかし村から離れており治安もよくなかったため、宝永2年(1705)村では藩に願い出て庵を建てる許可を得た。下舌村から片瀬に移された史料そのものは残っていないが、この庵が仏母院で庵主を来雄和尚に依頼する史料が残る。

当寺の本尊延命地蔵については地蔵を納めた厨子に享保12年(1727)と記されている。正式な寺号を得たわけではないが18世紀初期には寺としてしての体裁が整い、中期には8石近い寺領や山林も所持するにいたる。かつては百数十点の仏母寺文書が残されており、その一つに宝暦4年(1754)の「太子堂再建奉加帳」があった。この年の7月16日に供養を行うので参詣をと呼びかけている。その後、天明年間(1781~89)に35世恵珍和尚の代に本堂が再建され五百羅漢も安置された。

正式に寺号を得るのは明治39年(1906)で、宝慶寺を本山とするとの条件で仏母寺の寺号を獲得した。境内には勝山を代表する俳人の素史とその師匠青々の句碑も残されている。

禅宗寺院としての宝慶寺との関係、白山信仰の拠点としての平泉寺との関係がどうであったのか、仏母寺にはわからない点があまりにも多く残されている。

四

至

至

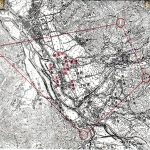

南東の「荒神岩(石)」、南西の「禅師王子」、北西の「比島観音」、北東の「虚空蔵」に囲まれた地域で、平泉寺の境内を広義にとらえたものである。中世以来平泉寺の影響力の最も強い地域で、「四至内七ケ村」あるいは「四寺内十カ所」と称される。猪野瀬地域に該当する。

瀧の堂

瀧の堂は平泉寺区から女神川に沿い経ケ岳に至る道の傍にあり、以前は瀧が三筋に分かれて落下していたため三社の瀧とも称せられた。「霊王山平泉寺縁起」に、顕海の命を受けた専海が白山禅定に赴く際にこの瀧に三日間籠って身を清めたとある。瀧の上に社があり顕海自作の聖観音が安置されていた。境内には8本の老杉がありなかでも2本は幹回り4,8m、3、3mもあった。その後次々に伐採され万延元年(1860)には長兵衛と八兵衛により神木は伐採された。

平泉寺町町づくり碑

記号 |

番号 |

分類 |

名称 |

文章 |

場所 |

設置年月日 |

備考 |

A |

68 |

文化財 |

勝山市指定文化財 聖観音菩薩立像 |

勝山市指定文化財 聖観音菩薩立像 (裏)昭和六十三年二月十日指定 勝山市教育委員 |

平泉寺 |

昭和63.2 |

|

a |

1 |

エコ町 |

安ケ市跡 |

平泉寺全盛の頃構口門を出たところにあったとされる市の跡 |

平泉寺 |

平成16.6 |

|

a |

2 |

エコ町 |

平泉寺村役場跡 |

昭和二十九年九月に勝山市が誕生するまで村役場があった場所 |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

3 |

エコ町 |

天神堂 |

平泉寺四十八社三十六堂のひとつ御神体は菅原道真この辺の字名は天神堂という |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

4 |

エコ町 |

小豆かしき |

昔は2枚の大きな平たい石が掛けてあった。その橋下を流れる水の音がシャリシャリと小豆をかしく音に聞こえたという |

平泉寺 |

平成20.8 |

○ |

a |

5 |

エコ町 |

源如坊清水 |

このあたりは源如坊という坊院があったことからこの名がついたという |

平泉寺 |

平成16.3 |

○ |

a |

6 |

エコ町 |

北谷六地蔵 |

大正三年に北中尾の墓地が向三昧に 統合されたとき この地に移された |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

7 |

エコ町 |

東尋坊跡 |

東尋坊は力が強く乱暴な僧であったの で 一山衆徒の恨みをかい 三国の絶壁 から突き落とされた すると東尋坊の 井戸は血の色に染まったという |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

8 |

エコ町 |

常夜灯 |

昔は毎夜灯りがともされた 村の 若者がよい嫁欲しさに灯の傘に 石を投げ乗ると願いが叶うと喜んだ |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

9 |

エコ町 |

木船神社跡 |

中世に平泉寺の安全祈願のため建立された社 御神体は船に乗った神様で今は白山神社境内に安置されている |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

10 |

エコ町 |

構口跡 |

中世の平泉寺の正面を守っていた門この下に大きな堀があった |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

11 |

エコ町 |

千日坂道場跡 |

本覚寺の末寺で 後に 池端道場へ合流する |

平泉寺 |

平成18.3 |

○ |

a |

12 |

エコ町 |

義兵衛清水 |

弘法大師が来られたときここに住む義兵衛がきれいな 水を差し上げたことからこの名がついたという |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

13 |

エコ町 |

いぼ岩 |

-13 いぼ岩 大岩の中ほどに 五センチくらいの くぼみがあり中の水を いぼにつけると何時の間にか治る |

平泉寺 |

平成15.7 |

○ |

a |

14 |

エコ町 |

金札 |

平泉寺全盛の頃 富くじや博打場として金のお札が舞った盛り場であったと伝えられる |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

15 |

エコ町 |

梶の宮跡 |

平泉寺四十八社三十六堂のひとつ 根の宮ともいうこの辺の字名は 梶の宮という |

平泉寺 |

平成16.3 |

○ |

a |

16 |

エコ町 |

みろく堂跡 |

平泉寺三十六堂の一つ 現在 木村家に伝わるみろく菩薩がまつられていた |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

17 |

エコ町 |

南大門跡 |

中世(戦国時代)平泉寺の仏教伽藍の正面に建っていた門 |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

18 |

エコ町 |

大地蔵跡 |

現在、顕海寺に安置されている大地蔵は、この地にあったといわれている |

平泉寺 |

平成20.8 |

○ |

a |

19 |

エコ町 |

むじな道(上) |

平泉寺の最も古い道といわれ今も村の中心部を縦断している |

平泉寺 |

平成18.3 |

○ |

a |

20 |

エコ町 |

竜池小学校跡 |

平泉寺地区にあった小学校統合されて平泉寺小学校になった |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

21 |

エコ町 |

むじな道(下) |

平泉寺に伝わる古道 |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

22 |

エコ町 |

池端道場跡 |

昭和三十六年頃までここに浄土真宗の道場があった |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

23 |

エコ町 |

合坂 |

文章なし |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

24 |

エコ町 |

紺屋坂 |

平泉寺全盛の頃このあたりに紺屋があったという |

平泉寺 |

平成16.3 |

○ |

a |

25 |

エコ町 |

城山 |

城山道場この一角に平泉寺いくさ奉行の朝倉景鏡の墓がある |

平泉寺 |

平成15・7 |

|

a |

26 |

エコ町 |

下馬大橋 |

菩提林の入口 浄川にかかる橋ここで馬を下り身を清めてからお参りした |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

27 |

エコ町 |

むじな道(中) |

平泉寺に伝わる古道 |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

28 |

エコ町 |

大六坂 |

昔から伝わる坂道の名前 |

平泉寺 |

平成20.8 |

○ |

a |

29 |

エコ町 |

千日坂 |

昔から伝わる坂道の名前 |

平泉寺 |

平成20.8 |

○ |

a |

30 |

エコ町 |

若宮神社 |

平泉寺四十八社三十六堂のひとつこの辺の字名は 若宮という |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

31 |

エコ町 |

堀跡 |

ここに堀があり上を土井の上下を土井の下と言った |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

32 |

エコ町 |

宮道場跡 |

本覚寺の末寺で火災の後池端道場へ合流する |

平泉寺 |

平成18.3 |

|

a |

33 |

エコ町 |

鳥吠小路 |

兄に追われていた義経主従が観音堂に宿を取った時、夜中に一番鶏が鳴いて時を告げ、一行を追手から助けた |

平泉寺 |

平成16.3 |

○ |

a |

34 |

エコ町 |

蓮如腰掛石 |

蓮如上人がこの石に腰掛けて親鸞上人の説えを説いた松尾の山中よりここに移動した |

平泉寺 |

平成19.3 |

○ |

a |

35 |

エコ町 |

弁慶岩 |

昔から 弁慶岩といわれているこの辺の 字名は 弁慶岩という |

平泉寺 |

平成18.3 |

○ |

a |

36 |

エコ町 |

北釈迦堂跡 |

その昔 釈迦堂があったところ |

平泉寺 |

平成20.8 |

○ |

a |

37 |

エコ町 |

九十九坂 |

文章なし |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

38 |

エコ町 |

狼清水 |

昔狼が時々来て水を飲んだことからこの名がついたという |

平泉寺 |

平成16.6 |

○ |

a |

39 |

エコ町 |

麻結地蔵 |

老婆が お堂の前に麻を干し 柴刈に出たところ 俄雨が降り慌てて帰ると 麻にきれいに結んでお堂の中に入れてあった |

平泉寺 |

平成15.4 |

○ |

a |

40 |

エコ町 |

鬼ケ市跡 |

平泉寺全盛の頃ここに市があったとされる平泉寺にこのような市が三ケ所あった |

平泉寺 |

平成16.3 |

○ |

a |

41 |

エコ町 |

正光山普門寺妙覚院跡の碑 |

一般碑参照 |

赤尾 |

平成17.3 |

○ |

a |

42 |

エコ町 |

正光山空心房跡 |

玄成院第九世慈観は赤尾へ隠棲 し 正光山普門寺妙覚院を開山 空心房は普門寺の一坊である これより約五十米先 南東山中 |

赤尾 |

平成15.7 |

○ |

a |

43 |

エコ町 |

深達院権僧正覚諄誕生の地 |

一七五三年赤尾上山家に生まれ八才で平泉寺に入山 のち上野輪王寺宮 日光医王院を経て 山形県羽黒山別当第七十五世となる |

赤尾 |

平成18.3 |

○ |

a |

44 |

エコ町 |

槍形尖頭器発見の池 |

昭和六十三年この池の岸辺から先のとがった石器が見つかった これは一万二千年前縄文時代草創期に鳥や獣の狩猟用として石で作った槍で福井県で初めての発見である |

赤尾 |

平成19.3 |

○ |

a |

45 |

エコ町 |

下野白山神社跡 |

明治十九年まで赤尾四社の内の一つがここにあった平泉寺の境外末社で赤尾小白山と称された |

赤尾 |

平成16.3 |

○ |

a |

46 |

エコ町 |

寺野白山神社 |

明治十九年の統一までは 赤尾に四つの神社があり この神社もその内の一つであった合併後も昭和二十四年頃まで観音堂が建つていたが現在は神野の氏神となっている |

赤尾 |

平成19.3 |

○ |

a |

47 |

エコ町 |

筥ノ渡し |

泰澄大師が白山への途中九頭竜川を渡りたかったが 舟がなく百姓に箱のふたで渡してもらった |

大渡 |

平成15.7 |

○ |

a |

48 |

エコ町 |

幕根遺蹟御所五郎丸屋敷跡 |

九頭竜川右岸で河岸段丘上に立地する古い遺蹟 御所五郎丸が恩賞として壁倉周辺を拝領し社を建立 |

壁倉 |

平成16.3 |

○ |

a |

49 |

エコ町 |

壁倉の渡し |

大野にいた朝倉景鏡は朝倉義景を自害させた ので 一向一揆勢に恨まれ逃げる途中 壁倉 の渡しを渡り平泉寺の宝光院を頼ったことで 一揆が平泉寺を攻め滅ぼすとの噂がたった |

壁倉 |

平成18.3 |

○ |

a |

50 |

エコ町 |

筐野小学校跡 |

岩ヶ野小学校は明治二十五年廃校となり筐野小学校と合併した 筐野小は大正十四年平泉寺尋常高等小学校ができるまで 長坊山の地に学舎があった |

笹尾 |

平成18.3 |

○ |

a |

51 |

エコ町 |

長坊山東海和尚墓 |

笹尾に疫病が流行った為東海和尚が穴の中で疫病払いの念仏を唱え続け人柱となって死んだ |

笹尾 |

平成15.7 |

○ |

a |

52 |

エコ町 |

弁財天堂跡 |

白山六千坊の一つ 弁財天堂は人のけがれを払い天地(災)地変を排し人の福徳財宝を与える神 |

岩ケ野 |

平成15.7 |

○ |

a |

53 |

エコ町 |

泰澄大師宿泊大岩窟 |

教ケ岳噴火の際 生じた大岩窟は 岩影で泰澄大師が泊った「一の宿」とされる |

大矢谷 |

平成15.7 |

|

a |

54 |

エコ町 |

金坂 |

文章なし |

平泉寺 |

平成16.6 |

|

a |

55 |

エコ町 |

碁盤石 |

平泉寺六千坊時代、囲碁の得意な お坊さん連中が、この碁盤石に より碁を打ったといわれている |

平泉寺 |

平成20.8 |

|

a |

56 |

エコ町 |

弁財天堂跡 |

平泉寺四十八社三十六堂のひとつこの辺の字名は弁財天堂という |

平泉寺 |

平成18.3 |

関連資料

平泉寺にかかわる堂舎・石碑・史資料

平泉寺白山神社境内図

麻結地蔵

表6平泉寺町づくり碑

仏母寺

瀧の堂例祭

四至

延命地蔵

白山禅定道と河上御前の御開帳

白山と泰澄

泰澄の一生を記したものに『泰澄和尚伝記』がある。これは天徳元年(957)ころ、天台宗の僧淨蔵が語った泰澄についての事項を、その弟子神興が書き留めたものといわれている。それによると、泰澄は浅水(現在の福井市)に生まれ、父は三神安角で母は伊野氏の出身であるとされている。泰澄は養老元年(717)に越智山を下り、伊野氏出身とされる母の故郷に向かう。伊野は現在の猪野で伊野原を経てその東の林泉で泰澄は白山大神に出会う。この林泉は現在の白山神社境内にある御手洗池と考えられる。

この神(貴女)に導かれ初めて聖域白山に分け入り山頂の翠ケ池で龍神を示現させた。龍神は泰澄によって十一面観音に変わった。大汝峰や別山でも神々の本当の姿を出現させた。泰澄はその後都に登り元正天皇の病気を平癒させ疱瘡も終息させた。これにより神融禅師の称号を与えられまた越の大徳と呼ばれるようになる。こうして泰澄と白山の霊験は全国的に広まり白山信仰として確立されていく。

白山比咩神社蔵の『白山之記』は、白山信仰の成立過程を知る基本資料であり国の重要文化財に指定されている。それによると、天長9年(832)、白山への登拝拠点である馬場が、加賀、美濃、越前の三方に開かれたとされている。白山にいたる禅定道の起点は、越前側は平泉寺である。

修業者たちは神仏が住むとされる山頂を目指して険しい登拝道を登り、途中の行場で修業を積み重ね神と一体になろうとした。そして次第に修業の極みに達する山頂そのものが「禅定」(「禅頂」)と名付けられ、山頂にいたる修業者たちの道を「禅定道」と呼ぶようになった。「禅定道」そのものを描く絵図として、「北国白山天嶺御絵図」「北国白山天嶺之図」がある。近世の絵図には「白山道」などとも記される。

中世における白山登拝の記録は残念ながら残されていない。しかし経ケ岳で発見された回国聖の経筒などから、中世においては依然禅定道が利用されていたことがわかる。近世に入ると「白山道記」を始めとして、「白山紀行」「白山全上記」「白山行程記」「続白山紀行」など次々と著される。その行程は小舟渡の渡しから現在の勝山市荒土・野向・北谷町を通り白山に向かう。帰りは北谷から勝山町を通り平泉寺に寄り、泰澄も通ったとされる箱の渡しから大野に向かう。まれに帰路は禅定道を利用し平泉寺に降りることもあった。

平泉寺での河上御前を中心とした御開帳について

お開帳とは普段は秘仏になっている仏像などを公開することである。最近あきらかにされた称名寺「上素帖」に見る、承安2年(1172)の大講堂落慶法要などはお開帳のさきがけとされよう。平泉寺では33年に一度行われる河上御前のお開帳が代表的なものである。確認できる史料では宝永7年(1710)にまで遡ることができ、33年の周期は必ずしも守られていないものの、寛政3年(1796)以降はこの周期で行われてきたようである。近代に近づくにつれ興行的な要素が強くなる。勝山町に幟を立て境内では露店が立ち並び見世物も行われた。

天嶺での三所の社殿の再建あるいは本尊の鋳立を終えると、遷宮式とともに平泉寺でお開帳が行われた。安永2年(1773)には福井で出開帳まで行われている。前回の平成4年(1992)のお開帳は、白山国立公園昇格30周年記念式典と併せて行われた。5月15日から4日間の人出は14万8千人であった。(表5参照)

白山伏拝の碑

はるか白山を遥拝する白山伏拜と言われる場所はいくつか知られている。しかしながら文字を刻んだ石碑が建てられている場所となると数は少ない。ここに紹介するのは鹿谷町矢戸口区背後の622mの山頂附近に置かれている3基の石碑である。薄墨桜群生地に至るルートの少し先の白山伏拝の地点に建つ。山頂に至る道はかなり険しく途中で大野からの道と出会い、かつては大野と鹿谷地区を結ぶ山越えの道路であったと思われる。3基とも破損が激しく文字も一部が残るにすぎない。

真中の石碑に太田村と読める文字が見える。太田村は大野市下庄地区にあり、宝永7年(1719)の「大矢戸村明細帳写」(『大野市史』土蔵市右衛門家文書)に次のように記されている。「大光寺白山香岩太田村持山の内に御座候、是は先年大光寺と云御寺有り。此御寺より白山権現を殊の外御帰依なされ候…」。同じ大野市史の『地区編』大字太田の項に、「…今も大光寺跡と云われる平坦地が残り…背後に白山に向いて大きな岸壁があり…この岸壁の尾根にも平坦地があり、その桧の大木の根元に三基の石碑が置かれている。」

右

明(和五年カ)

白山

戊子三月 大田村

甚右衛門

真中

天保十一戌年(ママ)

三月

左

白山伏拜(拝)

少なくとも1基は太田村の甚右衛門が明和期(1764~72)に寄進したものである。他は「白山伏拝」と読める1基と、「天保十一(1840)」の年号のみが記される1基である。破損した一部分でさえかなりの重量があり山頂に運ぶのは容易ではなかったと思われる。江戸時代の人たちの白山への厚い信仰心が偲ばれる。伏拜の碑は永平寺町藤巻と片瀬区の大師山山頂にも建つ。前者はえち鉄小舟渡駅近くの「架橋記念碑」と並んで建てられている。

大師山からは白山がかすかに望むことができ大師堂の建物も今に残る。堂には泰澄自作と伝えられる像もかつては祀られていた。伏拜の碑は八角塔でそこには「寶前 奉寄進 泰澄大師 願主辻武左衛門尉良起」とあり、延宝8年(1680)に武左衛門が寄進したことがわかる。

関連資料

白山禅定道と河上御前の御開帳解

白山伏拝

開帳年表

史跡白山平泉寺旧境内と平泉寺墓地

古代末から中世の白山・平泉寺

山岳寺院として出発した平泉寺は、比叡山延暦寺末となることで越前国内での地位を不動のものとし、中央にも知られるようになった。在地有力武士団である斉藤氏、さらには中央の二大勢力である平氏や源氏、といった新興武士勢力とも状況に応じて関係を結んだ。一方で、牛ケ原荘など大野方面に進出しその勢力を広げていった。

1368年に室町幕府が成立すると5代将軍義教から平泉寺造営費用として、7ケ国棟別銭を充てる権限を得るなど、中央政界とのパイプは健在だった。越前国内での地位はより強固なものとなり、九頭龍川河口域にまで進出し金融活動を活発に行う。寺領に加えこうした得た経済収益などにより、寺領9万石(貫)とまで言われるようになった。

1467年から11年間にわたる応仁文明の大乱を経て、越前国内で急成長してきた朝倉氏とも手を結んだ。こうして「白山平泉寺境内絵図」に見られるような、平泉寺はまさに中世宗教都市として全盛期を迎えたのである。しかし天正2年(1574)、七山家を中心とする一向一揆に攻められ平泉寺は灰燼に帰してしまった。

平泉寺は全国66の霊場の一つに数えられ、大永2年(1522)に回国聖が奉納した経筒が、禅定道の一ルートであった経ケ岳で発見されている。

天正の焼亡から近世の白山・平泉寺

天正11年(1583)顕海が美濃から帰還し、平泉寺再興に向けての取組みが始まり、同年豊臣秀吉から禁制も与えられた。白山天嶺及び平泉寺の諸社の社殿・本尊も、諸領主の寄進により順次再興再鋳されていった。慶長6年(1601)福井藩から寄進された200石の寺領は、寛永元年(1624)改めて幕府から朱印地として与えられた。その後、福井藩・勝山藩から寄進された分と合わせると330石の寺領を所有することになった。平泉寺玄成院は「国家安穏」「五穀豊穣」の祈祷を行うことでこれに応えた。幕藩権力は平泉寺を通じて白山神の加護を期待していたことがうかがえる。こうしたこともあり平泉寺は寛永寺末となる。

白山麓村々をめぐる加賀・越前の争い、天嶺における平泉寺と山麓村々との度々の争いは、おおむね平泉寺の言い分が認められた。諸社殿・本尊は破損・焼失を繰り返したが、主に平泉寺の主導のもとに再建・再鋳された。

平泉寺の主な宗教活動は中世近世を通じてほとんど記録が残らず不明な点が多い。しかし数少ない史料から護摩供養、毎月17日の開山堂での逮夜法楽などを行っていたことがわかる。白山の雪が消える6月になると役人が市の瀬に詰め、院主も登頂し祈祷を行った。福井に出向いてのものも含めてお開帳行事、諸国勧進も宗教活動の一環としてあげられる。

平泉寺は参拝客も少なったと思われるが、お開帳は大勢の参拝客でにぎわった。白山天嶺・平泉寺参詣の嚆矢となったのは慶長10年の福井藩主松平秀康である。これ以降福井・勝山の藩主はしばしば平泉寺に参拝する様になる。また中世の修行者に代わり一般庶民が湯治を兼ね白山に登り、行き帰りに平泉寺を訪れるようになった。

平泉寺墓地

平泉寺の坊院に居住していた僧侶たちを供養した室町末期の石仏・五輪塔・宝篋印塔が約550点残されている。その他、元正天皇や顕海にかかわる石碑も立つ。墓地は市の指定文化財となっている。

元正天皇御歯髪塔

塔は平泉寺町の字向三昧に昭和15年(1940)に修補された。

碑には次のように刻まれている。

(側面)皇紀二千六百年七月二十日奉修之

(側面)元正天皇勅願所 霊應山平泉寺

呉石 西脇 静 謹書

地元住民は古来よりこの地を「御歯髪さん」と称し、高貴な方のお墓があった場所として畏れて近寄らず保存されてきた。竹内鉄也氏らは平泉寺を開基した泰澄大師と密接な関係がある元正天皇の御歯髪と考えた。こうして当地に御歯髪塔が建てられることになった。

元正天皇御歯髪塔奉修記念碑と顕海墓

碑がこの場所に建てられた所以は、向三昧の東端の約百坪の地が古来「オハガミ」「オハミサン」と称し、高貴な方のお墓があった場所として畏敬されてきたことによる。昭和15年(1940)、歯髪塔の近くに「元正天皇御歯髪塔奉修記念碑」も建てられた。裏面の会員氏名は判読できないが、表には以下のような趣旨が記されている。 本年は昭和12年の日中戦争開始から4年が経過し、皇紀二千六百年を迎えさらに平泉寺中興の祖顕海上人三百五十回忌の年にもあたる。そこで有志が相図って奉賛会を結成しこのような事業を実施することになった。

元正天皇にかかわる碑はもう一つ建てられている。「元正天皇御歯髪塚」で、その由来についてはよくわからない。裏面に昭和58年10月吉日 平泉寺区と記されている。この碑の背後には「御経台」の碑も建つが元正天皇に関係するものかどうかはわからない。

少し離れた場所には賢聖(玄成)院の再興にかかわった顕海・専海・日海三人の墓が建てられている。天正2年(1574)、平泉寺は一向一揆に攻撃され焼亡するが、顕海は弟子の専海・日海とともに逃れ、美濃国(岐阜県)桔梗原に移り住んだ。そして顕海ら三人は10年ぶりで焼け跡に戻り平泉寺を再興する。中央の顕海墓には「當山再興僧正顕海法印」とあり、裏面には「天正十七己丑二月廿七日」とある。昭和15年はこの年からちょうど350年目にあたった。

境内

かつての境内には48社36堂が建ち並び南谷・北谷には6000人の僧が住んでいたとされる。その繁栄の様子は「白山平泉寺境内図」からもうかがえる。現在は本殿・越南知社・別山社の三社を中心に三ノ宮社・剣ノ宮など往時に比べればその数は少ない。

堂舎は少なくなったが開祖泰澄大師を祀る泰澄大師廟、女神が降り立ったとされる御手洗池、南朝の忠臣楠木正成の墓、中世の石畳道が発掘された南谷など見学スポットは多い。何より観光客が目を奪われるのは境内を覆うコケである。コケを目当てに訪れる観光客も多い。拝殿の慶長から寛永期(1596~1644)に福井藩主や勝山藩主が寄進した絵馬は市の指定文化財となっている。同じく宝物館には絵図類始め中世の宝物が所蔵されているがこれらは公開される機会は少ない。

菩提林

下馬大橋を渡り約900メートルの間は菩提林と名づけられ、林の中央を2本道が並列して走る。右側は石畳道ではっきりした年代はわからないが、平泉寺が殷賑を極めた頃に衆徒が九頭龍川から手送りで造ったと伝える。石裏には法華経の文字を記し埋めたとも伝える。この道は当寺の学頭(別当)や賓客のみ通行が許され、一般人は一段下の道を通行した。

旧参道は日本の道百選に選ばれている。大正15年(1926)の河上御前のお開帳にあわせ、野辺自動車は勝山駅からの多くの参拝人を運ぶためバスを走らせた。その際にこの道も改修された。

17世紀初期に成立した「慶長国絵図」は中世の景観を描いているとされる。そこには平泉寺が描かれ天正の兵火から徐々に立ち直りつつある建物群が描かれている。17世紀後半の「貞享国絵図」には多くの建物群が描かれ、大門入口から奥の院に向かいかなり広い道が続いている。そこには「菩提林」と記され杉の大木がその両側に見られる。

奥院からは白山に向かい禅定道も描かれている。菩提という言葉は煩悩を断ち切り悟りを得るという意味なので、鬱蒼と茂った林を歩きながら徐々に煩悩を断ち切り、神聖な白山に向かう道として名づけられたのであろう。その歴史の古さをうかがわせる。この禅定道は歴史の道百選に選ばれている。

慶長8年には本多富正が「菩提林禁制」を出し伐採等を禁じ、翌年には福井藩から賢聖院に宛て「平泉寺菩提林御寄進状」が出されている。

昔の写真

関連資料

九頭龍川

源は油坂峠あたりで大野市を流れ勝山市下荒井附近で真名川と合流し下流の三国で日本海に注ぐ。ここでは勝山市域内を流れる九頭龍川を紹介する。平泉寺町壁倉区・大渡区・遅羽町下荒井当たりを上流、勝山橋附近を中流、荒鹿橋・市荒川橋附近を下流とした。

勝山橋の東の弁天堤には桜が植えられており、越前兜・法恩寺山・経ヶ岳をバックにした景色は絶景である。河畔では夏の花火大会、奥越に春を告げる勝山左義長のどんど焼は行われる。かつては鮎・鮭などの漁獲資源に恵まれていたが、最近は鮎釣りの人も少なくなった。国の天然記念物のアラレガコもほとんど見かけなくなった。九頭龍川にかかる橋や渡しについては各項目の解題を参照のこと。

上流

中流

下流

九頭龍川にかかわる絵図

九頭龍川にかかるはし

大野方面・福井方面から勝山に入るために九頭龍川を越える必要があり渡舟が利用された。渡場として大野方面からは箱の渡が、福井方面からは小舟渡の渡が利用された。遅羽・鹿谷から勝山町へは中島(鵜の島)渡や比島の渡が利用された。

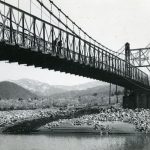

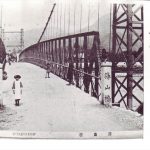

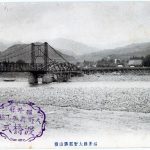

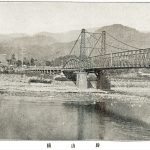

近代に入ると渡舟を並べた舟橋も利用され小舟渡や下荒井が知られている。越前電鉄が開通すると九頭龍川左岸と右岸を結ぶ橋が相次いで架設された。大正元年(1912)下荒井橋が同4年勝山橋が、同12年小舟渡橋が完成した。平成に入り勝山南大橋が、28年には勝山恐竜橋が完成した

小舟渡(昔)

(現在)

勝山橋(昔)

(現在)

下荒井舟橋(昔

(現在)

大用水

立会用水とも言われる。九頭龍川から大渡区で取水し勝山町と猪瀬地区の7ケ村の田地を潤した。勝山(袋田)城の濠水をまかなうためもあり恐らく慶長年間(1596~1615)には完成していたものと思われる。田畑を潤すだけでなく勝山三町の生活用水としても利用された様子は、元禄勝山町図に町中に張り巡らされた用水網からうかがえる。

「筥(箱)ノ渡」と3つの渡し場

「筥ノ渡」は「鵜ノ島渡」「小舟渡渡」「比島渡」とともに、記念物として市の文化財に指定されている。この渡は平泉寺町大渡と九頭竜をはさんで遅羽町下荒井とを結んでいた。『霊応山平泉寺縁起』に「養老元年(717)四月朔日当山麓、大野隅筥川東来伊野原」とあるように、泰澄大師が白山禅定のため渡ったとされる。『太平記』の「牛原地頭自害事」には「平泉寺衆徒箱の渡を打越」と見られ、古代・中世にかけて渡し場として重要な位置を占めていた。

大永4年(1524)の「臨時祭礼入用帳」に「渡守 大わたり こふなと なるか」とあり、箱の渡は大渡とも呼ばれ九頭竜川の3大渡として知られていた。近世の資料である『越前国名蹟考』には以下のように記されている。筥渡旧跡「大渡は昔泰澄白山禅定の時、此川を助清と云う百姓筥の蓋に乗せ渡したるに依り筥の渡と云」「此村の西方黒竜川の流を筥渡と云」。とある。

近世においては「箱渡船組」として九頭竜川両岸の、幕府領・郡上領・小笠原藩領・大野藩領の村々百余か村が船組を結成。船米を出し合い、新艘を仕立てる場合も村高に応じ負担して運営されていた。近代に入り架橋計画があったが明治29年(1896)の大洪水で流れ、同35年橋長約95m、幅3mの舟橋が完成した。その後、大正元年(1912)に木造の吊橋が架設された。以後洪水の度に流失を繰り返した。

昭和14年(1939)、下荒井で九頭竜川の水を取水する発電所計画が具体化し、あわせて下荒井橋も改修された。戦後になり橋の鉄骨化が図られたが大野勝山間の交通量の増加、車両の大型化に対処するため、橋の架け替えと下荒井トンネルの掘削が認められ、同44年工事が完成した。筥ノ渡の碑は2つあり文化財碑は下荒井の「線刻大日如来像」の近くに、平泉寺町づくり推進協議会の碑は大渡の大用水の水門近くに建てられている。

なお、『朝倉始末記』には、朝倉景鏡が「壁倉ノ渡」を通り平泉寺の逃げ込んだことが記されている。

九頭龍川に流れ込む河川

ここで紹介しているのは九頭龍川右岸の白山山系から流れ込む河川を紹介している。すべての河川を取り上げているわけではない。また町ごとになっているが複数の町を流れるため大まかな区分になっている。あわせて流域にあるダムや発電所も紹介してある。

岩屋川

今は廃村となった岩屋地区に源を発し、北郷町の上野、伊地知区を通り九頭龍川に流れ込む。岩屋区にはキャンプ場があり清流は憩いの場として利用されている。流域は景勝地として知られる。川の下流左岸にある上野区には国の重要文化財の木下家住宅が建つ。

上流

下流

皿川

大日岳山系に源を発し荒土町内を流れる川。新道、朴ノ木区を通り細野口で日谷川と伊波区で野津又川と合流し森川区で九頭龍川に流れ込む。周辺地域の農業用水として利用されてきたが、暴れ川として知られ沿岸村々に数々の被害をもたらした。

上流

中・下流

日谷川

大日岳山系に源を発する河川の1つで皿川の支流。西ケ原、戸倉区を通り細野口区で皿川と合流する。

女神川

おながみと読む。法恩寺山・経ヶ岳に水源をもち平泉寺町平泉寺の南を流れ猪野口区を通り九頭龍川に流れ込む。享保11年(1726)、雪解け水による土石流で周辺地域に100名近い犠牲者を出した。

上流

中流

下流

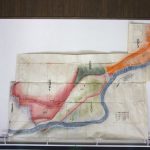

女神川洪水絵図

弁財天川

女神川の支流で岩ケ野区当たりから流れ出て九頭龍川に流れ込む。

浄土寺川

勝山町の飛地芳野から流れ郡区から勝山中部中の南を通り九頭龍川に流れ込む。中部中の生徒はこの川の清掃活動を行っている。上流には浄土寺ダムがある。

上流

下流

暮見川

法恩寺山に水源をもち暮見区・寺尾区を流れ郡区・滝波区を通り九頭龍川に流れ込む。

大蓮寺川

大用水は勝山町に入り大蓮寺川となり九頭龍川に注ぐ。以前は浄土寺村から取水した猿鼻用水の一部と大用水の水源が勝山城の濠に流れ込み大蓮寺川へ流れ込んでいた。

滝波川

小原区当たりから大きな流れとなり木根橋区から国道157号線に沿い流れ、中尾・栃神谷区から薬師神谷区で大河となる。木根橋区には滝波発電所が薬師神谷区に新薬師発電所がある。野向町・村岡町を流れ九頭龍川に流れ込む。

杉山川

杉山区を流れ中尾区で滝波川に合流する。

定川

菩提林の北側から片瀬区・毛屋区を流れ九頭龍川に注ぐ。丈川・浄川とも称し平泉寺の菩提林に入る手前で身体を清める意味で名づけられたのであろう。

野津又川

大日岳山系(越前兜)に水源をもち横倉区・北野津又区を流れ伊波区で皿川と合流し九頭龍川に流れ込む。横倉区、北野津又区、荒土町別所地域の農業用水として利用された。上流地区はあわなだれ頻発地域でもあり横倉区は38豪雪で多数の死者を出し慰霊碑が建てられている。

上流

下流

牛ケ谷川

高尾山に水源をもち牛ケ谷区から薬師神谷区で滝波川に合流する。

関連資料

勝山市の伝統行事・祭礼

走りやんこ

その起源は火消勢揃駆出と考えられる。近世の19世紀中頃から3月20日下河原で股引をはき火事装束で勢揃駆出しが行われるようになる。

近代に入り『大野郡誌』に「やんこ」として紹介されているのが従来行われてきた勢揃駆出しと思われる。そこには毎年春季演習が終った後、勝山町で余興として行われる消防の走り合いと紹介されている。春季演習とは消防の演習を指し、明治29年(1896)4月13日、全町の六割を焼いた勝山大火を契機に、この日を消防演習日とした。勝山大火のあと、江戸時代の勢揃駆出しの伝統を受け継いで「やんこ」が始められたものと思われる。現在は「走りやんこ」といわれ毎年4月13日に行われ勝山の春の風物詩となっている。朝方、消防署の鳴らすサイレンを合図に演習が始まり、引き続いて「走りまとい」をバトンにして分団対抗リレーの形で行われる。長淵の茶所橋をスタートし本町を通過し長山公園がゴールである。

『郡誌』の記述が幕末期の勢揃駆出しの姿をよく伝えていると思われるので一部抜粋してみる。旗振りといって子供が旗を振って先駆けをする。出発点は町の北端の長渕区で、予め定められた通過順路を通り到着点は長山講武台である。選手には火消(消防)各組から選ばれた選りすぐりの機敏な者が選ばれる。競技に先立って選手に元気をつけるため雛卵が与えられ、脚には酒を吹きかける。号鐘を合図に半裸体の姿で頭には色手拭の鉢巻を巻き、四尺の柄のついた「走り纏」を持って走る。纏は次々とリレーされ最後にトップでゴールについた者が決勝点にある標旗を纏で突き刺す、これをブンデン突ちという。競技が終ると着順で各組が行列を整えて町内を巡り歩く。行列の先頭になることが最も名誉なこととされた。勝山市の指定文化財。

花火大会

花火を打ち上げる記述は近世の史料にも見られるが定期的なものではなかった。新聞に花火の記述が見られるのは昭和8年(1933)である。但しこれも現在のお盆の時期ではない。始められた時期ははっきりしないが、旧盆に九頭竜河畔で打ち上げ花火が定期的の行われるようになるのは昭和20年代後半と考えられる。

観音さまのおすすめ

現在行われている行事を簡単に紹介すると次のようである。行事そのものは2月11日に行われる。前日、子供たちは「観音さまのおすすめー」と高唱しながら各家を回り玄米を集めて歩く。婚礼など慶事のあった家が宿になり、その家に青年たちが集まり臼と手杵で米をかつ。その際囃し歌が歌われる。つきあげた米は鉄の大鍋で男たちによって仕草おかしくかしかれる。そのあとは塩味のお粥に炊かれ男が給仕して宿に集まった女性に振舞われる。男たちが女性に給仕してまわるが、その際も「観音さまのおすすめー」と囃し、何杯も無理やりお代わりさせ常に山盛りにする。以上が行事のあらましである。

お粥をつくるのは小正月の「小豆粥」行事の名残と思われる。男性が臼で米をかちお粥にし、それを山盛りにして女性に腹一杯食べさせる風習は、安産・豊穣を祈る「粥杖」行事の変形かと思われる。子供が「観音さまのおすすめー」と集落内を米を集めて歩くのはまれびと訪問を思わせ、いずれも小正月に行われる行事と関連している。

このように白山信仰から出発しながらも江戸時代においては村人の精神的紐帯として、近代に入ると村の伝統行事として、観音祭礼が位置付けられていることがわかる。勝山市の指定文化財。

御前相撲

令和元年の神明神社での相撲大会は9月15日に行われた。現在は昭和29年(1953)の市制施行を記念した市民体育大会、最初の国体開催の翌年に始まった勝山市地区対抗相撲が合わせて開催されている。この相撲の起源は御前相撲に始まる。享保14年(1729)8月15日、「神明角力之節入道様(小笠原信辰)山田団之丞屋敷ニ御見物」と史料に見られる。史料上では左義長より古い歴史がある。

神明社は勝山町の惣社として長い伝統を持ち、祭礼日は旧暦8月14~15日だった。相撲は興業として行われるのではなく「湯の花相撲」として、神明社への奉納相撲として行われてきた。一方、小笠原家の鎮守である八幡社でも同日に相撲が行われていたが、怪我人が多いとの理由で、天明期(1781~89)の末以降は神明社でのみ行われるようになる。また、八幡社の祭礼日と神明社の祭礼日が重なっていたため、文化11年(1814)以降は17~18日に固定された。相撲は18日に行われ藩主直々に観覧されたことから御前相撲と称されるようになった。

御前相撲は明治以降も続けられ昭和18年に戦争激化で一旦中止となり、戦後再度復活したが出場者が少なくなったため43年に中止された。ところで戦時下の昭和17年体力増強の意味もあり、勝山町主催の町内対抗相撲が開かれるようになった。こうした伝統を踏まえて市体協を中心に44年から形を変えて神明相撲が復興されたのである。

村岡山ちょうちん登山

昭和46年(1971)村岡青年団による登山道の整備が行われ、翌年から「かちやまちょうちん登山」が始められた。例年お盆の8月17日に村岡小学校グランドに集合して行われる。

村岡の地名は、「朝倉始末記」に「…村岡山ニ城郭ヲ拵テ寺門ヨリ持ナラバ…」と見られ、中世山城跡と知られる村岡山に因んでいる。長尾山と並んで松茸を多く産し、元禄4年(1691)に勝山に入部した小笠原氏は、藩の直轄林(おたてやま)とした。以後「御立山」を通称とした。

天正2年(1574)一向一揆勢は平泉寺攻撃の際、戦術的に拠点となるこの山に城を構え、平泉寺を焼亡に導いた。この戦勝を記念して村岡山を勝山と名付けた。翌3年柴田義宣は城を構え北袋(勝山盆地)を支配し、その一族の勝安も在城したが、同8年袋田村(現勝山)に城を移した。

大師山たいまつ登山

昭和43年(1968)に開催された第1回目の福井国体を契機にその前年、猪野瀬公民館と勝山公民館が地元片瀬区の協力を得て市民に呼びかけ実現した。毎年8月13日に行われ市民みんなのたいまつ登山として発展した。

滝波のお面さんまつり

滝波地区には「お面さんまつり」といわれる三百年近く続く伝統行事が現在も受け継がれている。お開帳と称し現在は2月11日、旧暦では1月11日に行われてきた。祭礼は三つの翁面の開帳と烏帽子着(名替え)祝いの二つの行事から成る。この二つの行事がいかなる理由で結びついたかはよくわからない。史料のうえでは宝永6年(1709)には現在の形に近い行事が行われていたようである。貞享2年(1685)に著された『越前地理指南』の滝波村の項に、「児権現の社アリ 古キ翁面三アリ」とある。

三体のお面が滝波村に伝えられるまでの経緯について、享保4年(1719)の「お面さん由緒書」(滝波区有文書)により。言い伝えも援用しながら述べる。

七山家の一つ小原の一揆が平泉寺から奪った神宝のうちに七つの神面があり、子供がもて遊んでいたところ村中に疫癘が起こった。そのため一旦はこの面は滝波川に捨てられたが、たまたま天正15年(1588)1月11日に滝波村の村長がこのうちの三体を拾った。村ではこのお面を敬い祭っていたところ数々の奇瑞が起こったので、百年前から祭礼を行うようになった。普段は穢れをふせぐため筺に納めておき、それぞれ翁面は天照太神社に、尉は春日社に、三番そうは住吉社に分置してきた。中世以来平泉寺では能楽が行われておりその面を戦利品として村に持ち帰ったと考えられる。翁面が戦利品かどうかは別にして、平泉寺を中心とした白山信仰の一つのよりどころとして信仰されていったものと思われる。勝山市の指定文化財。

谷のお面さん祭

2月16日区長宅(現在は谷教会)で金屏風を立て、これに面をかけ、〆縄を張り、酒、するめ等を供える。部落民は豊作を祈り区長が参拝してお神酒をいただく。使用するのはお面(4面)金屏風である。沿革は天正2年(1574)平泉寺焼き討ちの時小原村民が持ち出したお面7面のたたりを恐れ川へ捨て、このうち4面を谷村民が拾い祀ったといわれる。残り3面は滝波で祀られている。勝山市の指定文化財。

谷のはやしこみ

8月15日に、地区の中心の谷教会(寺)から村社伊良神社まで、様々な仮装をして練り歩き、境内で謡、三番叟、神楽などの芸能を奉納する。本来は2月16日に行われる「お面さん祭り」のときに五穀豊穣を祈願して行われていた。村の過疎が進み昭和47年(1972)に途絶えたが、平成12年(2000)に復活した。区の出身者が帰省しお盆に行われるようになった。

『勝山市史 風土と歴史』によれば、16日は谷の「いんねん」に当たり区長宅で午後、青年は変装してお神楽の用意をして伊良神社の境内に雪で二間四方位、高さ2尺ほどの壇を作り、その上にむしろを敷いてお神楽を舞う。はやしはつつみ太鼓と笛である。その後、赤色の帷子高烏帽子姿のお稚児さん(男子1人)が三番叟を舞う。舞は片足をあげて舞う、柴田義宣が谷の大西宗左衛門に最初の一突きで馬の脚を刺され、馬が脚をあげたため義宣は討たれたという。この所が殿切原といい、稚児の舞ともいう。片足をあげて舞うのはこの伝説から出たという

年の市

例年1月の最終日曜日に行われる「年の市」について、『大野郡誌』は次のように記している。「師走の26日に本町通りで年の市が行われ、近郷山家の素人商人・町商人・旅商人を交え、早朝より定めの場所に忙しく店を出す。神仏の棚飾、年頭の縁起物、台所用具、下駄、その他食料品に至るまで街上に陳列する。これらを買求め四方から多くの人が集まり喧噪を極める」。

正徳3年(1713)の史料に「当村近郷の市場は小笠原様の城下勝山と申所である」。文化8年(1811)の史料には、「勝山城下では月に6回の市が立ちそこで万事諸商事が行われる」。以上のように記され、勝山町が近郷農村の経済の中心であったことがうかがえる。町内の延享5年(1748)の史料には1年を通しての市について記している。そこには「三月朔日之市」「半夏生」続いて6月1回、7月3回、8月1回、「十二月廿一日」「十二月廿六日之市」と9市が挙げられている。

「年の市」はここで言う「二十六日市」と当初は呼ばれていたようである。始まった時期は明確ではないが、相当古い時代から旧暦の12月26日に開かれ、近郷から多くの人たちが集まるようになったのは幕末期と思われる。市は農間稼として作られた藁製品や木工品を売り、一方で正月を迎えるための日用雑貨を買い整える役割を担っていた。明治末期の年の市の風景を『鹿谷民俗史談』を以下のように描写している。

「書出の来ている店々を支払に回るが、この日は支払が殺到するので、店でも玄関に鼎という大きな五徳を据え、甘酒の鍋をかけて沸かし、支払人に甘酒の供応をする。…本町通りには中央を流れている川の上に桟敷を作り、戸板を掛け渡したりして、色々の品を並べて売っていた。北谷あたりから出した木製品を販売する店が賑っていた。…香具師も大勢来て今の神明様の前あたりから、長淵の新保屋さんの前まで、ずらりと露店が並び身動きの出来ない程の人通りであった。」

弁天桜

雪を頂いた大日連峯を背景にした弁天桜のその美しさはまさに絶景である。この弁天桜の起源をたどると以下のような経緯を経て現在のような景観となった。

大正12年(1923)~13年、関源右衛門町長は町会の承認を得て吉野桜三百本を購入。二百本を九頭龍川堤防上に、百本を長山公園に植えたのが始まりである。しかし雪害と肥料不足で5~6本のみ助かり残りは枯死してしまった。その後昭和2年(1927)に下後区の世話役をしていた市橋定吉氏が、私財で吉野桜五百本を堤上に植樹。同5年に更に堤上の下に二百本、長山公園に百本植樹した。

市橋氏と下後区青年会の施肥と手厚い保護で樹はすくすくと育ち、昭和8年以後は同青年会の大々的な宣伝効果もあり県下でも知られるようになった。同9年の新聞によると4月26日満開となり連日7千~8千の花見客が訪れた。

戦後昭和24年、桜の樹齢も26年で見頃となり、4月10日~16日迄「はなまつり」が開かれた。花火の打ち上げ、長柄おどり、歌合戦など各種の催しが長山公園も含めて開催された。昭和42年の記事には、お国自慢もあり名花として弁天桜を県下一とし、次いで城を春景とした丸岡城の桜をあげている。

関連資料

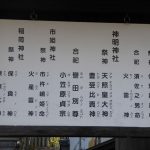

勝山市の神社

白山への越前側の登山口(馬場)をひかえる平泉寺町は、地元であるだけに村社の4分3が白山神社である。しかし市内全体での割合はほぼ5割である。数の上では白山神社は48社、次いで八幡神社が11社、神明神社が6社と続く。その他は2~3社に過ぎず1社のみの名称もかなりの数にのぼる。町別に見ると村岡町の白山神社の割合は3割と最も低い。

勝山町の光明院にはかつて白山社が祀られており町の北の守り神として創建された。白山登山の際は先ずここにお参りしたが現在は神明神社境内に移された。十王堂は閻魔堂とも言われ平泉寺の祭礼の前日にここで祭礼が行われた。平泉寺町については別項に譲る。

勝山神明社

荒土町の景観

荒土地区は市の北西部に位置し背後に越前兜やそれに連なる水無山などを控え、西には九頭龍川が流れる。最大の河川は皿川で流域村々は度々洪水に見舞われた。東から西に流れ九頭龍川に注ぐ。堀名区の背後の水無山には堀名銀山が幕末期に栄えた。銀山の近くに天正2年(1574)平泉寺と戦った島田将監が籠った壇ケ城跡がある。

伊波区の白山佐羅宮は白山七社の一つで唯一平泉寺白山神社の境内の外に置かれ、「霊応山平泉寺大縁起」に次の様に記されている。「平泉寺から2里(8キロ)離れた伊波邑に、御旅所である佐羅早松大明神を祭神とする佐羅堂がある。毎年4月1日に三所(白山妙理等)の神輿を僧俗千余人が供奉し移し奉る。2日は八乙女の神楽、3日は衆徒全員の法楽、4日は皿川で神輿洗いが行われ、5日に還御される」。

近世には神社前の道を通り白山に向かった。ほぼ荒土地区全体から白山をながめることができる。

伊波白山一の宮神社

関連資料

荒土町の景観

勝山市の神社解題

表2勝山市の神社

勝山市

明治22年(1889)の市制・町村制の施行で現勝山市域(大野郡北部)は、平泉寺・猪野瀬・村岡・野向・北谷・荒土・北郷(以上九頭竜川右岸7村)、鹿谷・遅羽(九頭竜川左岸2村)の9村と勝山町の1町9村体制となった。しかし昭和6年(1931)に猪野瀬村は勝山町に合併した。その後、昭和29年に1町8村(現在の町)が合併し現在の勝山市となった。

明治初期には存在した村でその過疎化で廃村となったものがいくつかある。表1は神社や伝統民家が残る区(近世の村)の有無で作成したもので、近世の江戸時代の村をすべて含むものではない。以下は表1の町・区の区分に従い分類してある。猪野瀬はそのまま残してある。九頭竜川右岸の7町が広い意味での白山山麓に立地している。

平泉寺町

町名は平泉寺に由来する。表1の赤尾・岡横江・経塚は平泉寺村の枝村で本来は8村から成る。史跡白山平泉寺旧境内の発掘調査が進み国内最大の中世の石畳道が見つかり、杉の大木、コケの美しい境内は人気スポットとして注目を集め、最近は観光客が大幅に増えてきている。大矢谷区の白山神社の巨大岩塊も同様に注目を集めている。歴史探遊館まほろばで平泉寺・白山の歴史・文化を学ぶことができる。平泉寺の詳細は平泉寺白山神社解題を参照のこと。

猪野瀬地区

この地区は表1の10村が該当する。近世の若猪野・猪野・猪野毛屋・下毛屋・上高島・下高島・北市の「四至内七ケ村」に、片瀬・畔川・猪野口を加えた「四寺内十カ所」に当たる。平泉寺の支配が最も強かった地域である。特に片瀬は隷属的ともいえる村であった。伊野原は泰澄大師の母が生まれた地で旧下毛屋区には泰澄母の墓所が建つ。昭和6年に勝山町に合併した。

村岡町

町名は村岡山に由来する。七山家の一向一揆はこの山に砦を築き平泉寺と対峙した。その後、平泉寺を亡ぼしその戦勝を記念して村岡山を勝山と名付け麓には館もあった。その後、勝安は村岡城を袋田村の七里壁の上部に移したのを契機に、勝山の名が吉兆であるとして勝山町と称するようになった。表1の10村が該当するが猿倉区は長山町に三谷区は昭和町に編入された。滝波区のお面様まつりは一向一揆が平泉寺から奪った面の内、3つが滝波川に流れついたことに由来する。

野向町

表1の8村が該当する。近世になると白山への登攀は北谷から牛首を通るルートがメインとなり、深谷村の平野家は宿泊や馬が準備されここで旅装を整えた。平野家の庭園は当時の繁栄を伝え県指定文化財となっている。薬師神谷の薬師神社には無事に白山参を終えたことを感謝した絵馬が残る。また当区には平泉寺に因んだ遺蹟がかなり残されている。竜谷の比良野家は大庄屋を勤めた家柄でしばしば小笠原藩主が訪れ長屋門・離座敷は市の指定文化財となっている。

北谷町

表1の8村が該当するが中野俣村は廃村となった。当町は豪雪地帯のため過疎化が著しく他の区でも無人化が進んでいる。小原村など七山家の一向一揆は背後の三つ頭山から平泉寺に攻め入り滅ぼした。略奪したお面の3つは村岡町滝波区に4つは谷区につたわり毎年2月に谷のお面さん祭が開かれる。近世には白山参拝の道筋に当たり近代になると白山に荷物を運ぶ歩荷が活躍した。牛首村と間の牛首道の石畳道が一部残る。同じく小原の石畳の道や石垣は絶景である。昭和57年北谷町杉山で恐竜化石が見つかったことが恐竜王国勝山の出発点となった

荒土町

表1には18区記載されているが境・西ケ原・戸倉・新道は細野村の枝村である。水無山は鉱物資源に恵まれ麓には堀名銀山や細野口鉱山があり、幕末期に反映した堀名銀山には橘曙覧も訪れた。堀名中清水区の日吉神社の背後には一向一揆の指導者島田将監が立て籠った壇ケ城跡が残る。白山七社は平泉寺白山神社境内にあるが残る一社は伊波区の白山一の宮社である。中世までは白山社の御輿がここまで行幸した。

北郷町

表1の11村から成るが上野は伊知地村の枝村で岩屋区は廃村となった。伊知地区の鷲ヶ岳は南朝の武将畑時能が立て籠もり壮絶な死を遂げた。伊知地古戦場は市の文化財で畑時能公例祭が毎年開かれている。上野区には国の重要文化財に指定された木下家住宅が建つ。天保10年(1839)頃に建てられた庄屋の家で普請帳も含め指定を受けた。現在は廃村となっているが岩屋区にはかって霊厳寺があり、豊原寺から平泉寺に道筋に当たる白山修行の場であった。当区には中世期作の岩屋観音が祀られていたが盗難にあった。樹齢千年をこえる大杉が残る。桧曽谷区には中世から近世初期に北袋銀山がさかえ、新町は鉱山町として出発した。

鹿谷町

四つの谷から鹿谷の名が生まれたのであろう。九頭龍川の左岸に位置し右岸地域とは異なった文化風土が培われた。表1の10区から成る。一乗谷に本拠を構えた朝倉氏と平泉寺を結んだ阿波賀街道は、下城戸を出て当町の北西又区に入り遅羽口村から蓬生坂を通り箱の渡につながっていたと思われる。保田区から眺める白山は県内の絶景地と言える。当区の九頭龍河畔あるいは区内の上道場当たりから、12月あるいは4月頃に白雪を頂く白山は神秘的で、まさに女神の住む山にふさわしい。

遅羽町

大野郡北部で荘園として知られるのは遅羽荘のみである。郡北部は平泉寺の強い勢力下にあったことや九頭龍川が障害となって開発が遅れ中央の支配が及ばなかったのであろう。従って大野とのつながりが強い地域である。下荒井と大渡を結ぶ箱の渡しは泰澄が白山に登るに際し渡ったことに由来する。鹿谷地区の人たちは比島の渡しが不安定であったため蓬生坂を越え、中島(鵜の島)の渡しを利用して勝山町に出向いた。当区には箱の渡・中島の渡・比島の渡の3つの渡し場があり交通の要衝でもあった。北山区の観音さまのおすすめは女性を接待するユニークな行事で市の文化財に指定されている。

勝山町

町の起源は袋田村で袋田の名は16世紀の「平泉寺賢聖院院領目録」に見える。この地は九頭龍川を通じ福井・大野とつながり、白山麓の村々と谷道を通じて交わる交通の要に位置する。勝山の名の由来は一向一揆が村岡山を砦として平泉寺を滅ぼした山として「かちやま」と称し村岡山城を築いた。城はその後袋田に移されたため「勝山」と称された。

最初は「北袋」などとも呼ばれたが慶長期以降は「勝山三町」の名が使われるようになる。三町は「袋田町」「郡町」「後町」の3つから成り、袋田町の枝町として沢・長淵町が発展した。町は七里壁の上部に城が建ち家臣が住む家中と下部の町人が住む町屋に別れ、こんば坂・神明坂・大手坂・お種坂で結ばれていた。

元禄4年(1691)に小笠原氏が入部し城下町としての歩みを始め、当時の様子は「元禄勝山町図」でうかがうことができる。勝山城は完成を目指したが結局未完に終わり明治に廃城となり、昭和42年(1967)市民会館建設にともない城跡も壊された。現在は勝山城址の碑のみが残る。

勝山町も含め大野郡北部の地は九頭龍川の洪水との戦いの歴史であり、町は幾度もの火災にも見舞われた。左義長の祭礼は鎮火祭として町民たちのつながりを強める町行事として定着していった。町の三大行事はこの左義長と御前相撲・顕如講が知られ長い歴史を持つ。

勝山市は千メート級(東部の白山など)の山々に囲まれ、中心部には県内最大の河川九頭龍川が流れる。気候は内陸性で湿潤だが気温の寒暖差が大きく多雪地帯である。2007年にアメリカの経済誌「フオーブス」電子版で世界9位のクリーンな都市に選ばれた。また「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」は2009年に加盟を許され、2019年再認定を受けた。メインテーマ「恐竜はどこにいたのか?、大地の動き、大陸から勝山へ」に、「恐竜・恐竜化石」、法恩寺山および経ヶ岳の「火山と火山活動」、九頭龍川などの河川による「九頭龍川などの河川のはたきとその地形」、この3つのテーマが設定されている。

2019年には「400年の歴史の扉を開ける旅~石から読み解く中世・近世のまちづくり越前・福井~」のタイトルで福井市・勝山市が日本遺産に認定された。勝山市は白山平泉寺と勝山城下町が対象で、それぞれ「白山平泉寺旧境内・旧玄成院庭園」と「旧城下町の街並景観・七里壁」が構成要素になっている。「県立恐竜博物館」「白山平泉寺」「スキジャム勝山」が三大観光地である。

ふくいの伝統民家

福井県は、平成18年(2006)4月1日から「福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例」を施行し、この条例に基づく施策の一つとして、「福井県伝統的民家認定制度」を開始した。この伝統的民家認定制度は、所有者の申請に基づき県が「ふくいの伝統的民家」として認定を行うもので、伝統的民家に誇りを持って住み続け、後の世代に継承していくことを目的とする。

認定基準は県内のそれぞれの地域で受け継がれてきた「妻壁を柱と梁で格子状とした漆喰塗の切妻屋根の農家」や、「格子戸等町家の伝統的意匠を基調とした切妻屋根の町家」等、外観を地域の伝統的民家の意匠を基調とした木造の建物、 または知事が地域固有の伝統的民家と認めたものである。

勝山市内では現在までに101の家が認定されているが、内2軒は取り壊され99軒が現存する。詳細は表 1参照。

表題 ふくいの伝統民家

大項目 家数 数

平泉寺町 14 44

猪野瀬 3 12

旧勝山町 32 58

村岡町 2 4

野向町 12 31 景観11

荒土町 25 64 景観17

北郷町 12 37 景観18

遅羽町 1 2

平泉寺町平泉寺

平泉寺町平泉寺は国の特別史跡白山平泉寺旧境内が立地する地区である。こうした歴史風土下にあるため区全体が歴史的景観に恵まれている。石垣を廻らせた家々が立ち並び非常に美しい景観を構成している。

福井県の伝統民家として14の民家が指定されている。その他にも勝山藩の大庄屋を勤めた梅田治右衛門家(備荒倉は市の指定文化財)を始め、指定されないものの伝統的な大型民家が数多く残る。典型的農家型民家として指定され、屋根はすべて切妻、玄関は妻入り・平入りが半々である。

関連資料

勝山市の解説

旧枝村含勝山市域の地区

ふくいの伝統民家解題

平泉寺地区の伝統民家

法輪寺・聖徳太子の御子山背大兄王が建立

法輪寺は斑鳩の里でも北方にあり、三井(みい)という土地の名によって三井寺とも呼ばれています。

三井の地名は古く、聖徳太子が飛鳥の里より三つの井戸をこの地にお移しになったところから起こったと伝えています。

法輪寺の西北、歩いて3分の場所には、聖徳太子が掘られたという国史跡の井戸(「史跡 三井」)が遺されています

法輪寺の創建には2説が伝えられています。

ひとつは、推古30年(622)、聖徳太子がご病気になられた折、太子の御子・山背大兄王(やましろのおおえのおう)がその子・由義王(ゆぎおう)らとともに太子のご病気平癒を願って建立されたという説(巻子本『聖徳太子伝私記』引用の『寺家縁起』)。

もうひとつは、天智9年(670)の斑鳩寺焼失後、百済開法師・圓明法師、下氷新物三人が合力して造寺したとする説(『聖徳太子伝暦』『上宮聖徳太子伝補闕記』)です。

昭和に行なわれた石田茂作博士の発掘調査では、伽藍配置が法隆寺式であること、規模は法隆寺西院伽藍の3分の2であること、出土する鐙瓦・宇瓦の文様が法隆寺のそれぞれと類似することが判明しています。

薬師如来坐像と伝虚空蔵菩薩立像の飛鳥様式の仏様二体を伝えるところからも、7世紀末頃にはかなり寺観が整っていたであろうと考えられます。

創建から江戸時代中期まで、当寺に関する史料は乏しいため、奈良時代の様子はほとんどわかりませんが、十一面観音菩薩立像・弥勒菩薩立像・地蔵菩薩立像・吉祥天立像・米俵毘沙門天立像など、平安時代の仏様を多く伝えることから、平安時代には寺勢はなお盛んであったようです。

延長6年(928)の『寺家縁起』には、当時の檀越が高橋朝臣であり、寺域は、東は法起寺堺、南は鹿田池の堤、北は氷室池の堤、西は板垣の峰を限ると伝えています。

鎌倉時代の様子は、金堂・講堂・塔・食堂等が建っていて「建立の様は法隆寺に似たり」と『聖徳太子伝私記』に記されていますが、『大乗院日記目録』には、南北朝時代の貞治6年(1367)正月三日に法輪寺が炎上したとあります。

室町時代末頃の『大和国夜麻郷三井寺妙見山法輪寺縁起』には、金堂・講堂・塔・中門・北門・鐘楼・鼓楼・経蔵・宝蔵・四面廻廊・僧房・温室等があり、塔の四面に塑像群を置くと伝えますが、上記の火災の記述から疑問視されています。

資料集

121_330_法輪寺・聖徳太子の御子山背大兄王が建立

近江神宮

天智天皇6年(667年)に同天皇が当地に近江大津宮を営み、飛鳥から遷都した由緒に因み、紀元2600年の佳節にあたる1940年(昭和15年)の11月7日、天智天皇を祭神として創祀された。

太平洋戦争の終戦後である神道指令が発令された1945年(昭和20年)12月15日のまさにその当日に、戦後復興を祭神(天智天皇)に祈願した昭和天皇の勅旨により、同神宮は勅祭社に治定された。

例祭は大津宮に遷都された記念日の4月20日に勅使が参向して行われる。このほか主な祭典として、6月10日時の記念日の漏刻祭、7月7日(年により5日)の燃水祭、11月7日の御鎮座記念祭、12月1日(年により2日)の初穂講大祭、1月前半の日曜日のかるた祭(かるた開きの儀)などが行われる。また、日本古式弓馬術協会による武田流鎌倉派流鏑馬神事が11月3日に行われていたが、2015年(平成27年)から6月第1日曜日に変更された。

天智天皇が日本で初めて水時計(漏刻)を設置した歴史から境内には各地の時計業者が寄進した日時計や漏刻などが設けてあり、時計館宝物館と近江時計眼鏡宝飾専門学校が境内に併設されている。

小倉百人一首 第1首目を詠んだ天智天皇

また、『小倉百人一首』の第1首目の歌を詠んだ天智天皇にちなみ、競技かるたのチャンピオンを決める名人位・クイーン位決定戦が毎年1月に行われている。このほかにも高松宮記念杯歌かるた大会・高校選手権大会・大学選手権大会なども 開催されるなど、百人一首・競技かるたとのかかわりが深い。競技かるたに取材した漫画・アニメ『ちはやふる』の舞台ともなった。

天智天皇の百人一首の歌の歌碑も設置され、柿本人麻呂・高市黒人の万葉歌碑、弘文天皇(大友皇子)の御製漢詩碑、芭蕉句碑、保田與重郎の歌碑など多くの歌碑・句碑が作られている。

資料集

120_329_大津京・近江神宮(飛騨匠の都造り)