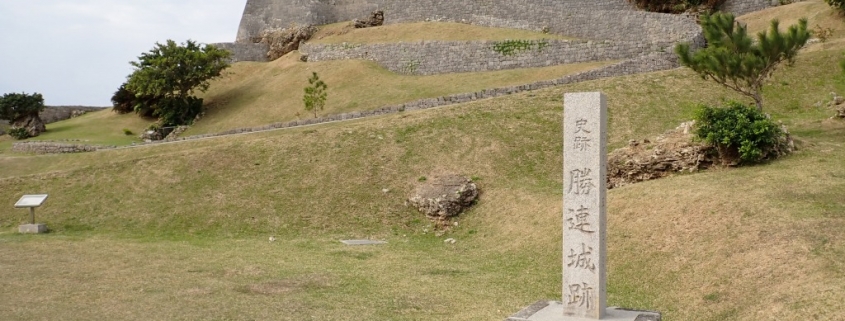

観光と「おもろそうし」勝連城

勝連城跡は、勝連半島にある標高約98mの丘陵に築かれた東西に細長いグスク(城)である。

北は金武(きん)湾を囲む北部の山々やうるま市の島嶼(しょ)地域の島々が見え、南には知念半島や中城湾、世界遺産の中城跡が一望できる景勝地である。

勝連城跡は1972年に国指定史跡に指定され、2000年には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」のひとつとして首里城跡などとともにユネスコの世界遺産に登録された。

勝連城10代目按司の阿麻和利(最後の城主)は15世紀の琉球王国において勝連半島を勢力下に置いていた按司で、護佐丸・阿麻和利の乱により首里王府への反逆者とされているが、首里王府が編纂した歌集「おもろさうし」では、阿麻和利について肝高(きむたか/ちむたき、気高い/心豊かなどという意味)と表現され、現在でも市民に敬愛されている。

尚泰久王は王女 百度踏揚(ももとふみあがり)を阿麻和利に嫁がせており、その後、勝連城で起こる数々の出来事は組踊や現在版組踊にもなっている。

琉球最古の歌謡集「おもろさうし」には、勝連(現在の沖縄県うるま市勝連地区)を日本本土の鎌倉に例えた歌をはじめ、勝連の繁栄や、勝連地域に繁栄をもたらした10代目城主である阿麻和利を讃える歌謡(第12章47歌中12歌)が数多く残されている。

観光と「おもろさうし」_勝連城跡

沖縄の怖い話『七色ムーティ』

【真玉橋(まだんばし)の歴史】

真玉橋は1522年に首里城と那覇港、那覇の防御を目的として、第二尚氏第三代国王尚真の時代に国場川に架けられた橋で、琉球王府時代には首里と島尻地方を結ぶ交通の要でもあったが、川の氾濫や沖縄戦で何度も破損、破壊が繰り返された。

【真玉橋にまつわる怖い話『七色ムーティー』】

当時、木で造られた真玉橋は、大雨のたびに洪水で流されていた。そのため、1707年、尚貞王の時代に丈夫な石で造り替えることになった。

だが、建設中に大雨が降ると造りかけの橋が流され工事はなかなか進まなかった。困り果てた役人が、ユタ(民間霊媒師)をたずねると、「完成させたければ、子年生まれで七色の元結(七色ムーティー)をした女性を人柱にすることだ。」と告げられた。役人は告げられた女性をいたるところで探したが、条件にあった女性は見つけられなかった。

ある日、そのユタも子年生まれであることが役人の耳に入ったため、再びユタを尋ねると、ユタの元結が七色に輝いていた。ユタは「誰かが私を陥れようとしている」と訴えたが、聞き入れられず人柱として埋められてしまった。

(参考:豊見城市商工会とみぐすく,豊見城の民話「真玉橋の人柱伝説 ― 七色ムーティー」,http://www.tomi-shoko.or.jp/tomi_minwa,[アクセス 2023/11/03])*諸説あり

沖縄の怖い話_『七色ムーティ―』

【委託研究事業】令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業

~DXで実現する地域のデジタル人材育成事業~

事業概要

〇地域産業や地域社会を担う人材確保のため,デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングを推進する,このためにリスキリング教育のための「Multi Campus One Digital University」を新たに構築し,地域人材の育成カリキュラムを開発し実践する。

(注)「Multi Campus One Digital University」とは,DX(Digital Transformation)時代における“新たな学び”の創出により,デジタル技術を活用し,学びのあり方やカリキュラムを革新させると同時に,リスキリング文化を革新し,時代に対応した新たなリスキリング教育システムである。

〇本システムにより,全ての講座をいつでもどこからでも受講できるようなオープンなデジタルユニバーシティの構築することにより,新たな雇用機会を創出し,地域に必要な人材確保の新たな展開を実現する。

事業内容

〇少子高齢化社会において,人手不足が深刻化している地方や中小企業ではデジタル化は急務であるが,それを進める人材は少なく採用に苦慮している。このため,現有人材をデジタル人材化するための教育が各企業で進んでいる。

〇2022年秋の段階で,DXに取り組んでいる企業のうち8割以上が従業員のリスキリングに取り組んでいる。

〇総務省も,人への投資を推進しており,官民連携でリスキリングに取り組む自治体が出てきている。地域に必要な人材の確保のため,地方自治体が企業のデジタル人材育成を支援する動きは,今後も活発化すると予想される。

〇企業内研修とは異なり,民間企業や個人向けに学習の機会を提供するには複雑な仕組みが必要である。本学が計画する,①誰もが学べる環境を整備する,②人々が学びたいテーマの教育を準備する,③誰が何を学んだか知識が身についたか進捗を確認するなど,すべてを企業内で行うことは難しい。

〇それを一気通貫で実現できるのが本学が構想する「Multi Campus One Digital University」である。「Multi Campus One Digital University」では,高度な指導者によるカリキュラムの開発やe-Learning配信システムを用いて学習環境を提供する。

〇本システムにより,全ての講座をいつでもどこからでも受講できるようなオープンなデジタルユニバーシティの構築することにより,新たな雇用機会を創出し,地域に必要な人材確保の新たな展開を実現する。

〇これまでの産業構造が根本的に変化したことにより,かつての主力産業の衰退や業務のロボット化・デジタル化が一気に進んだ。それに伴い,企業は大量の余剰人員を抱えることになった。しかも多くの企業は,斜陽に差し掛かっているこれまでの事業の延長線上ではなく,新たな事業を開拓できるイノベーション人材を求めている。

〇その一方で,急速に進んだDXに対応できるIT人材不足は深刻な状況に陥っている。例えば,これまでテレビを主力商品として開発・製造していたメーカーが,テレビの生産をストップさせ,代わりにロボット技術の開発に事業移管する,といったイメージである。

〇こういった場面で直面するのが,もう必要のなくなったスキルしか持たない従業員の処遇と,新事業で必要とされる新たなスキルを持つ人材の不足である。その時,余剰となった人材を再教育(リスキリング)して再配置し,新たな雇用機会の創出につなげるというのがリスキリングの考え方である。

〇リスキリングが重視されているもうひとつの理由として,DXへの対応がある。DXとは単なるデジタル化・効率化ではなく,企業の製品やサービス,ビジネスモデル,そして組織そのものを変革させることである.事業構造の変化に伴い,これまでと全く違うスキルがすべてのプロセスにおいて求められることになる。

〇DXは一部のIT技術者だけが対応すれば良いというものではない。今いるすべての従業員たちが,会社の変化を理解し,新たな知識やスキルを身に付け,新しい仕組みに順応して業務を行い,利益を上げていく。

〇企業がDXに本気で取り組もうとする時,すべての従業員のリスキリングが求められる。自社の従業員が現在保有しているスキルは何か,これから必要となるスキルは何か。それを可視化させ,ギャップを埋めるリスキリングプログラムを用意する必要がある。

大学等における課題解決に向けたこれまでの取組状況

〇地域における大学の使命は,地域における新たな価値の創造による新たな文化と雇用の創出である。そのためには,地域の大学は知の拠点としての機能を有し地域で活躍できる人材の育成が重要である。

〇また,上記の地域資源デジタルアーカイブをという教育リソースと日本の著名な専門家を招聘した下記のような研修講座を実施してきた。

①デジタルアーカイブin岐阜2022・2023の実施

令和5年2月11日(土) 受講者:72名(県内20名)

令和6年2月11日(土) 受講者:55名

②高校生のためのデジタルアーカイブクリエータ資格取得講座

第1期:令和4年 8月27日(土) 受講者:2名

第2期:令和4年12月17日(土) 受講者:43名

第3期:令和5年 8月19日(土) 受講者:35名

第4期:令和5年12月16日(土) 受講者:27名

③高校生のための準デジタルアーキビスト資格取得講座

令和4年4月~7月 受講者:29名

令和5年4月18日~令和5年2月20日 受講者:24名

④社会人のための準デジタルアーキビスト資格取得講座(e-Learning)

令和5年2月11日~2月26日 受講者:35名

令和6年2月11日~2月25日 受講者:55名

この他にも,本学の教育リソースを活用した教員対象の免許状上進など様々な講座を行い教員のリスキングを行っている。

〇 研 究

また,本事業を実施するために本学として次のような研究を現在進めている。

①個別最適化され,創造性を育む学修への転換

○学習者たち一人一人に個別最適化され,創造性を育む学びの実現のための“新たな学び”をデザインする。また,未来社会を見据えて育成すべき資質・能力を育むための“新たな学び”やそれを実現していくための“新たな学びの空間(学修環境)”を形成するためにICTを効果的に活用する。

②効果的で効率的・魅力的な教育方法への転換

○カリキュラムを効率的に教えるために,学習者の特徴や与えられた環境,教育リソースなどを考慮し,最も効果的で効率的・魅力的な教育方法を選択する.そのことにより,実行と評価を繰り返すことで,授業の成果を高める。

③学習者における自律的なオンライン授業への転換

○教えない研修を実現するためには,自律的な学習者となることが重要であり,その自律的な学習者における自律的なオンライン授業を実現する。

◆計画事業の具体的な実施内容

〇本事業では,岐阜県における地域人材の育成事業として次のような課題を設定している。

〇AIやDXによる業務効率化,脱炭素化が進むこれからの時代,社会で活躍し続けるためには,常に知識・スキルをアップデートして変化に対応することが必要である。

〇そのための学びのあり方として,リカレント,リスキリングといった社会人の学び直しへの関心が高まっている。

〇一方で,学び直しに興味はあっても,学費の負担や時間の確保がネックとなり,二の足を踏んでいる社会人は少なくない。

〇そこで,産業界や社会のニーズを満たすリスキング教育プログラムの開発・提供を行い,社会人のスキルアップやキャリアアップ,キャリアチェンジを後押しする。

〇本リスキング教育プログラムのコンセプトとして,時代の潮流に即した最先端で,各分野において最先端の知見を有する講師により,スキル修得を目指したコンテンツを活用し,いつでもどこでも学習できる環境であるオンデマンドな学習環境を構築する。

〇令和6年度,リスキリング教育プログラムとして開発する内容は以下の通りである。

① AI人材の養成

超スマート社会(Society 5.0)の実現に向け,AIを活用して社会課題を解決し,新たな価値を創造できる人材の活躍が期待されている.世界的にAI人材不足が深刻化するなか,各企業の間で優秀なAI人材の争奪戦が行われており,AI人材育成に対するニーズが高まっている.ここでは,次のような内容でAI人材育成を行う。

講座の内容(予定)

人工知能(AI)入門

⑴ AIとはなに?

⑵ AIで何ができるか?

⑶ 「人工知能をつくり出そう」

⑷ 人工知能 概論

⑸ 「生成AIの仕組みと社会へのインパクト」

⑹ 「AIと人間の学び」

⑺ 「人とAIの学習研究から考えるこれからの教育」

⑻ 「人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来」

⑼ 進化するAIと変わる著作権・肖像権 他

② デジタルアーキビストの養成

デジタルアーキビストとは,文化・産業資源等の対象を理解し,著作権・肖像権・プライバシー等の権利処理を行い,デジタル化の知識と技能を持ち,収集・管理・保護・活用・創造を担当できる人材のことをいう。

また,ビジネスのボーダーレス化の進行,来たる超スマート社会(Society 5.0)に向けて,知的財産人材の業務は,これまで主流であった知的財産に関する専門知識を活かす業務だけでなく,ルール形成やビジネスモデル構築等の業務にも拡大しており, 「ビジネス・知財総合戦略」を担える知的財産人材の必要性が高まっている.ここでは,デジタルアーキビスト資格と絡め知的財産人材の育成を行う。

デジタルアーカイブ概論

講座の内容(予定)

⑴ デジタルアーカイブの基礎

⑵ デジタルアーカイブ開発と活用プロセス

⑶ デジタルアーカイブの評価とメタデータ

⑷ デジタルアーカイブの利活用

⑸ デジタルアーカイブによる地域活性化

⑹ デジタルアーカイブと知的財産権

⑺ ジャパンサーチとデジタルアーカイブ活用基盤

⑻ 世界のデジタルアーカイブの発展とその活用

⑼ デジタルアーカイブと法制度の現在地点 他

③ 学校DX戦略コーディネータの養成

学校DX戦略コーディネータは,学校や教育機関においてデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略の計画,実施,および評価をし,効果的に推進する役割を担う専門家であり,次の能力を育成する。

〇 学校DX戦略コーディネータは,教育機関のデジタルトランスフォーメーションの方向性を決定し,具体的な戦略や目標を策定する.これは,教育プロセスの効率化,生徒の学習体験の向上,教育成果の最大化などを含むことがある。

〇DXプロジェクトの計画,予算,スケジュール,リソースの調整,および進行状況のモニタリングを担当します.さまざまな関係者と協力して,プロジェクトの成功を確保する。

〇教育分野における最新のデジタルツールやテクノロジーの選定と導入を調整し,教育プロセスや学習環境の向上を促進する。

〇ステークホルダー連携: 学校DX戦略コーディネータは,教師,学生,保護者,教育委員会,地域社会などのステークホルダーと連携し,DX戦略の成功に向けて協力する。

〇DXイニシアティブの成果を評価し,データに基づいて戦略の調整や改善を行う.教育成果や効率性の向上を追求する。

〇デジタル教育環境においてセキュリティリスクを管理し,生徒のデータやプライバシーを守る役割も担う。

学校DX戦略コーディネータ特論

講座の内容(予定)

⑴ 教育DX時代における新たな学び

⑵ 21世紀に求められる学力と学習環境

⑶ 主体的・対話的な深い学びの実現

⑷ 学習目標とその明確化

⑸ 学習目標のデザイン

⑹ 教えて考えさせる授業の展開

⑺ 協働的な学びのデザイン

⑻ 「教えないで学べる」という新たな学び

⑼ 遠隔授業のデザイン手法 他

〇令和7年度には,地域産業や地域社会を担う人材確保のため,特にグリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する教育リソースを開発し,地域人材の育成カリキュラムの開発・実践する。

◆計画事業の実施により見込まれる地域への影響

〇本システムは,全ての講座をいつでもどこからでも受講できるようなオープンなデジタルユニバーシティの構築することにより,新たな雇用機会を創出し,地域に必要な人材確保の新たな展開を実現する。新し,時代に対応した新たなリスキング教育システムである。

〇本システムにより,全ての講座をいつでもどこからでも受講できるようなオープンなデジタルユニバーシティの構築することにより,新たな雇用機会を創出し,地域に必要な人材確保の新たな展開を実現する。

◆計画事業の成果普及に関する取組予定

①社会人のリスキングのための「Multi Campus One Digital University」を構築する。

②「デジタルアーカイブin岐阜」の開催(予定)

従来,県内各地で行ってきた「デジタルアーカイブin岐阜」を本年度も実施する.岐阜県内の企業や地域の人々に対してリスキリングの内容・有用性について周知すると共に,本事業の成果を普及する。

③「リスキリング講習会」の開催

岐阜県内の企業や地域の人々に対してリスキリングの機会を提供すると共に,本事業の成果を普及する。

◆事業スケジュール

上記の計画事業の実施内容に沿って,「Multi Campus One Digital University」を構築し,DX時代における“新たな学び”の創出により,デジタル技術を活用し,学びのあり方やカリキュラムを革新させると同時に,リスキリング文化を革新し,時代に対応したリスキリング教育システムを確立する.

スケジュール(予定)

5- 7月 リスキリング教育カリキュラムの構築

8-10月 Multi Campus One Digital Universityの構築

11-12月 e-Learningコンテンツの作成

1- 3月 「デジタルアーカイブin岐阜」の開催

「リスキリング講習会」の開催

【令和6年度】(予定)

① AI(人工知能)講座

・AI人材の養成に関する講座カリキュラムの開発(15講座)

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者50名

② デジタルアーキビスト講座

・デジタルアーキビストの養成に関する講座カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者50名

③ 学校DX戦略コーディネータ講座

・学校DX戦略コーディネータの養成に関する講座カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者50名

【令和7年度】(予定)

① GX人材養成

GX人材の養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

② 環境学・食品学の人材養成

環境・食品に関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

③ 建築デザイン人材の養成

建築デザインの活用に関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

資料

4.Multi_Campus_One_Digital_University構想__私立大学地域創生推進事業

第8回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

令和6年4月18日(木)15:00~16:00

場所:本館中会議室

内容:

1.来年度のe-Learning構築科目(15科目)について(3月28日〆切)

〇構築科目には戦略をもって科目構成を考えることが必要です。その戦略の方向性は、大学の新たな展開に結びつけることが重要です。部会で考えている新たな展開は以下の通りです。

- ①大学等連携の推進

②学生 社会人の教育プログラムの開発

③単位互換プログラム事業の展開

④リカレント教育 リスキリング教育の推進

⑤高大接続の推進

⑥学修成果の評価方法の開発 普及

⑦地域活性化の推進

2.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業について

【事業概要】

〇地域産業や地域社会を担う人材確保のため,デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングを推進する,このためにリスキリング教育のための「Multi Campus One Digital University」を新たに構築し,地域人材の育成カリキュラムを開発し実践する。

(注)「Multi Campus One Digital University」とは,DX(Digital Transformation)時代における“新たな学び”の創出により,デジタル技術を活用し,学びのあり方やカリキュラムを革新させると同時に,リスキリング文化を革新し,時代に対応した新たなリスキリング教育システムである。

〇本システムにより,全ての講座をいつでもどこからでも受講できるようなオープンなデジタルユニバーシティの構築することにより,新たな雇用機会を創出し,地域に必要な人材確保の新たな展開を実現する。

3.その他

資料

2.Multi_Campus_One_Digital_University構想__私立大学地域創生推進事業

4.【大学教育推進会議】e-Learning推進部会 令和6年度e-Learning構築科目と今年度のスケジュール

次回 令和6年5月30日(木)13:30~14:30(予定)

2.提出文書様式

1.【大学教育推進会議】e-Learning_科目学修到達目標並びに課題様式(Word版)(5月31日〆切)

2.【大学教育推進会議】e-Learning推進部会_タキソノミーテーブル様式(Word版)(6月30日〆切)

3.【大学教育推進会議】e-Learning推進部会_科目ガイドブック様式(Word版)(8月31日〆切)

4.科目名_テキスト(様式)配付(Word版)(8月31日〆切)

5.科目名_プレゼン(様式)(pptx版)

6.動画の作成(各講20分程度)

動画作成の方法について

第9回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

令和6年5月30日(木)13:30~14:30

場所:本館中会議室

1.令和6年度e-Learning構築科目(15科目)の科目学修到達目標並びに課題の提出状況(5月31日〆切)

2.タキソノミーテーブル作成(6 月30 日〆切)

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗について

4.その他

次回 令和6 年6月27 日(木)13:30~14:30(予定)

参考資料

会議資料

2.Multi_Campus_One_Digital_University構想__私立大学地域創生推進事業

7.DXで実現する地域のデジタル人材育成事業20240527

第10回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

令和6 年6月27 日(木)13:30~14:30

場所:本館中会議室

1.令和6年度e-Learning構築科目(15科目)の科目学修到達目標並びに課題について

※ 科目学修到達目標並びに課題についてに留意事項

① この科目学修到達目標並びに課題においては、本来e-Learningにおいて自律的な教育用コンテンツとして機能するために提出いただくものです。つまり、学習到達目標を最初に示すことにより学習者が、どこまで学習することが必要か認識して学習に取り組むことが自律的な学習には重要になるからです。

② そのためにも、学習到達目標は、具体的で”〜ができる”というようにDo/Can形式で記入していただくことが必要になります。”〜を理解する”という記述では学習者は達成したかについて自分で評価できないからです。

③ また、今回のe-Learning学習コンテンツは、様々な学習において活用できることを目指しています。自律的な自宅での学習は勿論ですが、ハイブリット授業用の学習コンテンツとして、さらには、反転学習の学習コンテンツとして活用することも視野に入れています。これらの学習方法は授業者によりより効果的な方法を選び”新たな学び”を創出していただくことは必要ですが、本学の学生の実情に合わせて適切に組み合わせて使えるように共通の仕様に沿った学習コンテンツにしていく必要があります。

④ 特に、資格試験対策には効果的であると考えます。学習に向かう前提条件が異なる学習者に対して、e-Learningコンテンツで前提条件を揃えることも可能になります。

⑤ また、e-Learningとして自律に学ぶ教育用コンテンツとして文部科学省にも申請する必要がある場合もあります。可能な限り15コマ分(第1~15講)の内容に分けて作成をお願いいたします。

⑥ 大学の3つのポリシーであるディプロマ・ポリシーと、科目学修到達目標との関係は重要であり、科目学修到達目標を集合化したものがディプロマ・ポリシーとなる。従って、科目学修到達目標とディプロマ・ポリシーの関係を明確化し、今後その関係性をマップ化することが必要となります。

※⑥の内容は既に令和6年1月11日(木) に次のように指摘しました。”タキソノミ―テーブルには、ディプロマ・ポリシーとの関連性を明確にする必要があります。また、ディプロマ・ポリシーには、知識技能と資質能力を分けて構造化することが重要です。下記のタキソノミ―テーブルや科目ガイドブックと各専攻のディプロマ・ポリシーの関連について留意してください。”

以上の点を配慮して、科目学修到達目標並びに課題について再度ご確認をお願い致します。

2.タキソノミーテーブル作成(6 月30 日〆切)

・タキソノミーを作成いただくのは、教育内容の学習深度確認の為です。

| (○○する力がある) 事実、概念、 手続き、メタ認知 |

想起する | 理解する | 応用する | 分析する | 評価する | 創造する |

| (再認、再生) | 解釈、例示、分類、推論、比較、説明 | 実行、遂行 | 比較、組織 結果と原因 |

チェック、判断 | 生み出す、計画 できる、汎化 |

・上記の”想起する”から”創造する”まで課題や到達目標がバランスよく学習深度が網羅されているかを確認する作業です。

・もし、内容が偏っているならば、科目学修到達目標並びに課題から再度見直しをお願いいたします。

3.【大学教育推進会議】e-Learning推進部会_科目ガイドブックの提出(8月31日〆切)

・【大学教育推進会議】e-Learning推進部会科目ガイドブック様式(Word版)

4.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗について

・【e-Learning】学校DX戦略コーディネータ特論(Ⅰ):学習到達目標

・【e-Learning】学校DX戦略コーディネータ特論(Ⅱ):学習到達目標(内容含)

5.その他

第11回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

令和6年8月29 日(木)13:30~14:30

場所:本館中会議室

1.【大学教育推進会議】e-Learning推進部会_科目ガイドブックの提出(8月31日〆切)

(1)項目“何を学ぶか“は”何のために学ぶか“”どのように学ぶか“”どのように活かせるか“など箇条書きではなく、詳しく文章で記入してください。

(自律的な学習者を育て、自律的に学習をさせるのはこの項目が重要になります。)

(2)学習到達目標は、「何ができるようになるのか=Can-do」を学習到達目標に据えた課題遂行型の教育の実践ができるように工夫してください。

(3)研究課題は、各講2問程度作問してください。

2.プレゼン資料並びに動画作成(10月31日〆切)

(1)プレゼン資料はプレゼン資料のフォーマットに沿って作成してください。

(2)動画は各講20分程度で構成してください。その際に、学習到達目標を最初と最後に入れてください。

(3)動画に教員の顔を入れるかは自由で結構です。

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗について

【令和7年度】(予定)

① GX人材養成

・GX人材の養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

② 環境学・食品学の人材養成

・環境・食品に関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

③ 建築デザインの養成

・建築デザインに関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

4.その他

(1)e-Learningを使った授業についての学生の評価アンケートを取っていただき、授業の評価をしてください。(検証部会でとりまとめをお願いいたします。)

(2)e-Learning化は単に授業のデジタル化に過ぎず、教育DXとして考えるためには変革が必要です。親会議で大学としての新たな展開を協議し示してください。

資料

1.【大学教育推進会議】第11回e-Learning推進部会

次回 令和6年10月17日(木)13:30-14:30 予定

デジタルアーカイブin岐阜2024

日 時:令和7年2月9日(日) 9:00~12:00(予定)

会 場:オンライン講座 (Zoomを使用)+e-Learaning講座

主 催:岐阜女子大学教育推進会議・岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所

後 援:デジタルアーキビスト資格認定機構、日本教育情報学会、デジタルアーカイブ学会(予定)

受講対象:社会人

セッション① AI(人工知能)講座

オンライン講座_令和7年2月9日(日)9:00~12:00

| セッション | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| AI(人工知能)最前線 | 加藤 邦人 | 岐阜大学工学部人工知能研究推進センター長 | 生成AIの現在地(仮題) |

| 安藤 昇 | 青山学院大学非常勤講師 | AI(人工知能)と教育(仮題) | |

| 寺澤滉士良 | 株式会社neoAI・取締役 COO(松尾研究室) | AI(人工知能)最前線(仮題) | |

| コーディネータ | 澤井 進(岐阜女子大学特任教授) | ||

e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| AI(人工知能)概論 | 澤井 進 | 岐阜女子大学特任教授 | AIの過去から未来へのプロローグ ー『コンピュータ歴史博物館』が語るAI文化 |

| 知能の迷宮を解き明かす-暗号解読とチューリングテストの謎めく挑戦 | |||

| AI kouza 3 2 1 知識が翼を得る瞬間-知識表現とエキスパートシステムの知の舞台裏 | |||

| 間の脳のなどと深層学習の魔法 目を持ったコンピュータが見せる未知の領域 | |||

| シンギュラリティの扉を叩け | |||

| 機械翻訳の新時代-トランスフォーマー革命と「生成AI」の驚異的進化 | |||

| AIの過去・現在・未来 - 未来への飛翔 – | |||

| 人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来 | |||

| 生成 AI と学習コンテンツ | |||

| 赤堀侃司 | 東京工業大学名誉教授 | AIと人間の学び | |

| 益川弘如 | 聖心女子大学教授 | 人とAIの学習研究から考えるこれからの教育 |

セッション② デジタルアーキビスト講座

オンライン講座_令和7年2月9日(日)9:00~12:00

| セッション | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| デジタルアーカイブの起源と未来 | 吉見俊哉 | 國學院大學教授・東京大学名誉教授 | 日本にとってデジタルアーカイブとは何か(仮題) |

| 加藤 諭 | 東北大学学術資源研究公開センター 史料館 教授 | 『デジタル時代のアーカイブ系譜学』

~アーカイブの概念史~(仮題) |

|

| 大橋秀亮 | TOPPAN株式会社 チームリーダー | 企業におけるデジタルアーカイブ(仮題) | |

| コーディネータ | 井上 透(岐阜女子大学教授) | ||

e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| デジタルアーカイブ概論 | 林 知代 | 岐阜女子大学 | デジタルアーカイブの基礎 |

| 櫟 彩見 | デジタルアーカイブ開発と活用プロセス | ||

| 谷 里佐 | デジタルアーカイブの評価とメタデータ | ||

| 熊﨑康文 | デジタルアーカイブの利活用 | ||

| 久世 均 | デジタルアーカイブによる地域活性化 | ||

| 加藤真由美 | 文化はどのように記録するの? | ||

| 加藤真由美 | デジタルデータはどのように管理・流通するの? | ||

| 吉川 晃 | デジタルアーカイブと知的財産権(1) | ||

| 坂井知志 | デジタルアーカイブと知的財産権(2) | ||

| 高野明彦 | 国立情報学研究所名誉教授 | ジャパンサーチとデジタルアーカイブ活用基盤 | |

| 時実象一 | 東京大学大学院情報学環 | 世界のデジタルアーカイブの発展とその活用 | |

| 福井健策 | 骨董通り法律事務所パートナー弁護士 | デジタルアーカイブと法制度の現在地点 |

セッション③ 学校DX戦略コーディネータ講座

オンライン講座_令和7年2月9日(日)9:00~12:00

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略とその理論 | 武藤久慶 | 文部科学省

教育課程課長 |

GIGAスクールの原点(仮題) |

| 東原義訓 | 信州大学名誉教授

東原学び研究所 |

GIGAスクールと学校DX戦略コーディネータ(仮題) | |

| 堀田龍也 | 東京学芸大学大学院教育学研究科 教授 | NEXTGIGAスクールへの展望(仮題) | |

| コーディネータ | 村瀬康一郎(岐阜女子大学教授) | ||

e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅰ】 | 久世均 | 岐阜女子大学 | 教育DX時代における新たな学び |

| 21世紀に求められる学力と学習環境 | |||

| 主体的・対話的な深い学びの実現 | |||

| 学習目標とその明確化 | |||

| 学習目標のデザイン | |||

| 教えて考えさせる授業の展開 | |||

| 協働的な学びのデザイン | |||

| 「教えないで学べる」という新たな学び | |||

| 遠隔授業のデザイン手法 | |||

| 自律的なオンライン授業の分析と設計 | |||

| 新たな学びと教育リソース | |||

| 教育活動をデジタルアーカイブする | |||

| 思考力を高めるための学習プロセスの反応分析 | |||

| 高大連携による地域課題探究型学習 | |||

| 「教える」から「学ぶ」への変革 |

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅱ】 | 高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所・CEO | 学校DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本概念 |

| 森下 孟 | 信州大学学術研究院教育学系・准教授 | 教育テクノロジーのトレンドと展望 | |

|

木田 博 |

鹿児島市教育委員会・教育DX担当部長 | デジタル教育プラットフォームの導入 | |

| 今井亜湖 | 岐阜大学教育学部・教授(予定) | 教育データの活用と分析 | |

| 田中康平 | 教育ICTデザイナー | デジタルリテラシーと教育 | |

| 林 一真 | 岐阜聖徳学園大学・講師 | 教育のカスタマイズと個別化 | |

| 堀田博史 | 園田学園女子大学・教授 | デジタルコンテンツの制作と活用 | |

| 成瀬喜則 | 富山大学・名誉教授 | オンライン教育とリモートワーキング | |

| 村瀬康一郎 | 岐阜女子大学・教授 | デジタルセキュリティとプライバシー | |

| 谷 正友 | 一般社団法人ICT政策推進機構・代表理事 | 教育ICTのインフラ整備 | |

| 齋藤陽子 | 岐阜女子大学・准教授 | デジタル教育の評価と効果検証 | |

| 高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所・CEO | イノベーションとチェンジマネジメント | |

| 高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所・CEO | プロジェクトマネジメントとリーダーシップ | |

| 芳賀高洋 | 岐阜聖徳学園大学・教授 | デジタル教育の法的規制と倫理 | |

| 田中康平 | 教育ICTデザイナー | 学校DX戦略の策定と展望 |

第12回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

日時:令和6年10月17 日(木)13:30~14:30

場所:本館中会議室

1.科目ガイドブックの提出(8月31日〆切)

2.プレゼン資料並びに動画作成(10月31日〆切)

→ プレゼン資料並びに動画のファイル名を”第〇〇講テーマ”にしてください。

(例:第1講教育DX時代における新たな学び.pdf)

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗について

【令和7年度】(予定)

① GX人材養成

・GX人材の養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

② 食農デザインの人材養成

・環境・食品に関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

③ 建築デザインの養成

・建築デザインに関する養成カリキュラムの開発

・e-Learning教材の開発(15講座)

・受講者100名

4.その他

・そもそもMulti_Campus_One_Digital_University構想とは何だったのか?

・どこまで実現できたのか?

・令和7年度 e-Learning構築科目(15科目)についての検討

資料

1.【大学教育推進会議】第12回e-Learning推進部会

2.Multi_Campus_One_Digital_University構想

3.Multi Campus One Digital University構想

次回 令和6年11月28日(木)13:30-14:30 予定

第13回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

日時:令和6年11月28日(木)13:30-14:30

場所:本館中会議室

1.令和6年度e-Learning構築の状況

2.・令和7年度 e-Learning構築科目(15科目)について(提出期限:令和7年1月末)

資料

【大学教育推進会議】e-Learning推進部会 令和7年度のe-Learning構築科目(15科目)並びに担当者(〇〇専攻)

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗と来年度の計画について

資料

① DXで実現する地域のデジタル人材育成事業企画書(2024.10.18)

② ポスター

4.その他

資料

次回 令和7年 1月23日(木)13:30-14:30 予定

第14回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

日時:令和7年1月23日(木)13:30-14:30

場所:本館大会議室

1.令和6年度e-Learning構築の状況

2.・令和7年度 e-Learning構築科目(15科目)について(提出期限:令和7年1月末)

資料

【大学教育推進会議】e-Learning推進部会 令和7年度のe-Learning構築科目(15科目)並びに担当者(〇〇専攻)

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の進捗と来年度の計画について

資料

① DXで実現する地域のデジタル人材育成事業企画書(2024.10.18)

② ポスター

4.その他

資料

1.【大学教育推進会議】第14回e-Learning推進部会

3.令和7年度のe-Learning構築科目(15科目)並びに担当者

5.更新マニュアル(Multi_Campus_One_Digital_University)

新Multi_Campus_One_Digital_Universityはこちらから

次回 令和7年3月13日(木)13:30-14:30 予定

第15回 【大学教育推進会議】e-Learning推進部会

日時:令和7年3月13日(木)13:30-14:30

場所:本館大会議室

1.令和6年度e-Learning構築の状況

2.・令和7年度 e-Learning構築科目(15科目)について

3.令和6年度岐阜県私立大学地方創生推進事業の事業報告と来年度の計画について

4.その他

令和6年度 岐阜県私立大学地方創生推進事業 デジタルアーカイブin岐阜

「DXで実現する地域のデジタル人材育成事業」

~リスキリング(Reskilling)という学び~

【目的】

地域産業や地域社会を担う人材確保のため,デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングを推進します,

このためにリスキリング教育のための「Multi Campus One Digital University」を新たに構築し,地域人材の育成カリキュラムを開発し実践します。

【事業内容】

産業界や社会のニーズを満たすリスキング教育プログラムの開発・提供を行い,社会人のスキルアップやキャリアアップ,キャリアチェンジを後押しします。

本リスキング教育プログラムのコンセプトとして,時代の潮流に即した最先端で,各分野において最先端の知見を有する講師により,スキル修得を目指したコンテンツを活用し,いつでもどこでも学習できる環境であるオンデマンドな学習環境を構築します。

本学が提案していますリスキリングプログラムは、オンライン(Zoom)講座 とオンデマンド(e-Learning)講座を組み合わせたプログラムです。

令和6年度,本学が提供するリスキリング教育プログラムは以下の通りです。

【プログラム】

AI人材の養成

目的

超スマート社会(Society 5.0)の実現に向け,AIを活用して社会課題を解決し,新たな価値を創造できる人材の活躍が期待されています.

世界的にAI人材不足が深刻化するなか,各企業の間で優秀なAI人材の争奪戦が行われており,AI人材育成に対するニーズが高まっています.ここでは,次のような内容でAI人材育成を行います。

対象

企業の管理職並びにAIにより業務の改善を計画している企業の担当者並びに学校関係者並びに学生

Webページ

◆ オンライン講座

-

生成AI最前線

| セッション | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 生成AI最前線 | 加藤 邦人 | 岐阜大学工学部人工知能研究推進センター長 | 生成AIの現在地 |

| 安藤 昇 | 青山学院大学非常勤講師・工学院大学ICTアドバイザー | 実践事例から学ぶ生成AIを活用した効果的な教育への応用 | |

| 寺澤滉士良 | 株式会社neoAI・取締役 COO(松尾研究室) | 生成AIスタートアップ、ビジネスでの生成AI活用 | |

| コーディネータ | 澤井 進(岐阜女子大学特任教授) | ||

◆ e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 人工知能(AI)概論

~ AI(人工知能)の過去から未来へつなぐ ~ |

澤井 進 | 岐阜女子大学特任教授 | AIの過去から未来へのプロローグ ー『コンピュータ歴史博物館』が語るAI文化 |

| 知能の迷宮を解き明かす-暗号解読とチューリングテストの謎めく挑戦 | |||

| AI kouza 3 2 1 知識が翼を得る瞬間-知識表現とエキスパートシステムの知の舞台裏 | |||

| 間の脳のなどと深層学習の魔法 目を持ったコンピュータが見せる未知の領域 | |||

| シンギュラリティの扉を叩け | |||

| 機械翻訳の新時代-トランスフォーマー革命と「生成AI」の驚異的進化 | |||

| AIの過去・現在・未来 - 未来への飛翔 – | |||

| 人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来 | |||

| 生成 AI と学習コンテンツ | |||

| 赤堀侃司 | 東京工業大学名誉教授 | AIと人間の学び | |

| 益川弘如 | 聖心女子大学教授 | 人とAIの学習研究から考えるこれからの教育 |

デジタルアーキビストの養成

目的

デジタルアーキビストとは,文化・産業資源等の対象を理解し,著作権・肖像権・プライバシー等の権利処理を行い,デジタル化の知識と技能を持ち,収集・管理・保護・活用・創造を担当できる人材のことをいいます。

ここでは、デジタルアーキビスト資格と絡め知的財産人材の育成を行います。

対象

企業の管理職並びに知的財産権の管理担当並びに学生

Webページ

◆ オンライン講座

-

デジタルアーカイブの起源と未来

| セッション | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| デジタルアーカイブの起源と未来 | 吉見俊哉 | 國學院大學教授・東京大学名誉教授 | なぜ、デジタルアーカイブなのか? |

| 加藤 諭 | 東北大学学術資源研究公開センター 史料館 教授 | 『デジタル時代のアーカイブ系譜学』~アーカイブの概念史~ | |

| 大橋秀亮 | TOPPAN株式会社 チームリーダー | 企業におけるデジタルアーカイブ | |

| コーディネータ | 井上 透(岐阜女子大学教授) | ||

◆ e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| デジタルアーカイブ概論

~ デジタルアーカイブによる地域活性化 ~ |

林 知代 | 岐阜女子大学 | デジタルアーカイブの基礎 |

| 櫟 彩見 | デジタルアーカイブ開発と活用プロセス | ||

| 谷 里佐 | デジタルアーカイブの評価とメタデータ | ||

| 熊﨑康文 | デジタルアーカイブの利活用 | ||

| 久世 均 | デジタルアーカイブによる地域活性化 | ||

| 加藤真由美 | 文化はどのように記録するの? | ||

| 加藤真由美 | デジタルデータはどのように管理・流通するの? | ||

| 吉川 晃 | デジタルアーカイブと知的財産権(1) | ||

| 坂井知志 | デジタルアーカイブと知的財産権(2) | ||

| 高野明彦 | 国立情報学研究所名誉教授 | ジャパンサーチとデジタルアーカイブ活用基盤 | |

| 時実象一 | 東京大学大学院情報学環 | 世界のデジタルアーカイブの発展とその活用 | |

| 福井健策 | 骨董通り法律事務所パートナー弁護士 | デジタルアーカイブと法制度の現在地点 |

学校DX戦略コーディネータの養成

目的

学校DX戦略コーディネータは,学校や教育機関においてデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略の計画,実施,および評価をし,効果的に推進する役割を担う専門家を育成します。

対象

学校における管理職並びに情報化担当並びに学生

Webページ

◆ オンライン講座

-

学校DX戦略とその理論

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略とその理論 | 武藤久慶 | 文部科学省 教育課程課長 | 次期教育課程と教育DX |

| 東原義訓 | 信州大学名誉教授 東原学び研究所 | GIGAスクール時代に相応しい授業のために | |

| 堀田龍也 | 東京学芸大学大学院教育学研究科 教授 | セカンドGIGAへの展望と課題 | |

| コーディネータ | 村瀬康一郎(岐阜女子大学教授) | ||

◆ e-Learning(オンデマンド講座)

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略コーディネータ特講【Ⅰ】

~ 教育DX時代における新たな学び ~ |

久世 均 | 岐阜女子大学教授

デジタルアーカイブ研究所長 |

教育DX時代における新たな学び |

| 21世紀に求められる学力と学習環境 | |||

| 主体的・対話的な深い学びの実現 | |||

| 学習目標とその明確化 | |||

| 学習目標のデザイン | |||

| 教えて考えさせる授業の展開 | |||

| 協働的な学びのデザイン | |||

| 「教えないで学べる」という新たな学び | |||

| 遠隔授業のデザイン手法 | |||

| 自律的なオンライン授業の分析と設計 | |||

| 新たな学びと教育リソース | |||

| 教育活動をデジタルアーカイブする | |||

| 思考力を高めるための学習プロセスの反応分析 | |||

| 高大連携による地域課題探究型学習 | |||

| 「教える」から「学ぶ」への変革 |

| テーマ | 講 師 名(敬称略) | 所 属 | 講演テーマ |

| 学校DX戦略コーディネータ特講【Ⅱ】

~ 学校DX戦略の策定と展望 ~ |

高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所CEO | 学校DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本概念 |

| 森下 孟 | 信州大学学術研究院教育学系・准教授 | 教育テクノロジーのトレンドと展望 | |

| 木田 博 | 鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長 | デジタル教育プラットフォームの導入 | |

| 今井亜湖 | 岐阜大学教育学部・教授 | 教育データの活用と分析 | |

| 田中康平 | 教育ICTデザイナー | デジタルリテラシーと教育 | |

| 林 一真 | 岐阜聖徳学園大学・講師 | 教育のカスタマイズと個別化 | |

| 堀田博史 | 園田学園女子大学・教授 | デジタルコンテンツの制作と活用 | |

| 成瀬喜則 | 富山大学・名誉教授 | オンライン教育とリモートワーキング | |

| 村瀬康一郎 | 岐阜女子大学・教授 | デジタルセキュリティとプライバシー | |

| 谷 正友 | 一般社団法人ICT政策推進機構・代表理事 | 教育ICTのインフラ整備 | |

| 久世 均 | 岐阜女子大学・教授 | デジタル教育の評価と効果検証 | |

| 高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所CEO | イノベーションとチェンジマネジメント | |

| 高木 徹 | アイティ・マネジメント研究所CEO | プロジェクトマネジメントとリーダーシップ | |

| 芳賀高洋 | 岐阜聖徳学園大学・教授 | デジタル教育とELSI | |

| 田中康平 | 教育ICTデザイナー | 学校DX戦略の策定と展望 |

資料

■ e-Learning用テキスト作成

◇ 遠隔教育特講