https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/DSCF4823-scaled.jpg

1920

2560

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 16:06:152021-03-11 20:01:18小川遺跡

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/DSCF7118_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 16:00:472021-03-13 14:34:19舟岡山城

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/0a758a73263a3bfbcb6150352894dc0e.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:55:442021-03-13 14:34:01七ヶ用水施設群

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/afde1f998693f9a81153b656793c1465.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:51:462021-03-13 14:33:36古宮遺跡

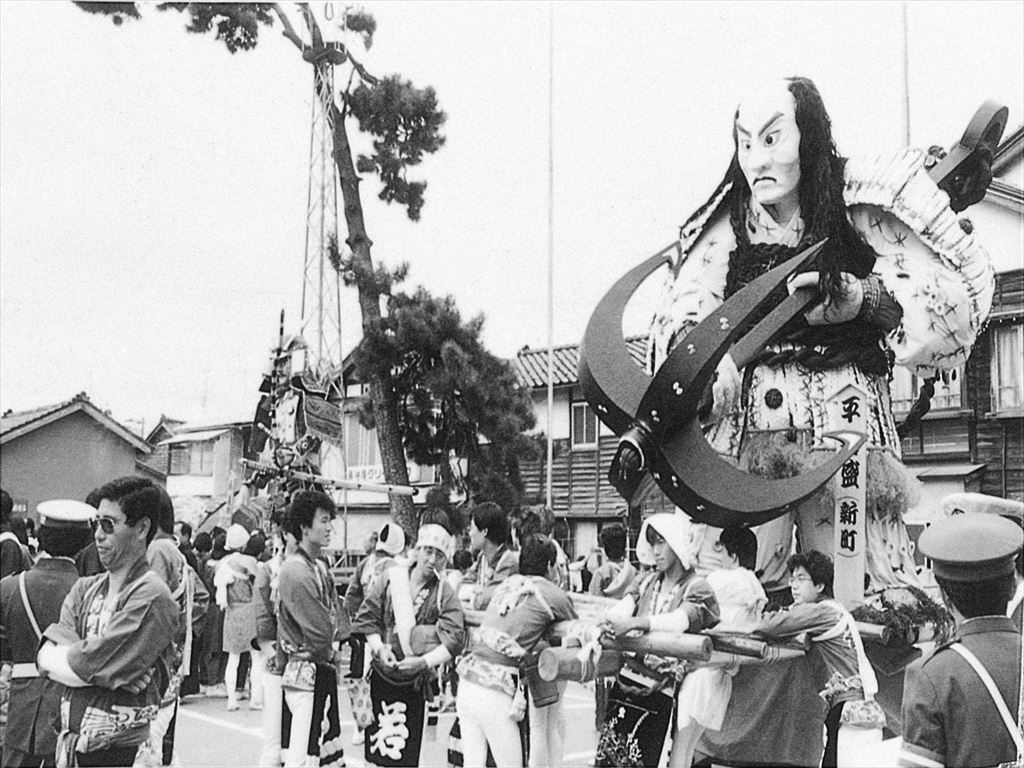

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/8a9012081b1a715221781c77b2ff2f8f.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:44:422021-03-13 14:32:42ほうらい祭り

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2260_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:37:492021-03-13 14:33:12金剱宮

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2350_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:33:142021-03-13 14:34:47金名鉄道の廃線

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/c7bd370727b0628eda8a34e950b7f51a.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:28:522021-03-13 14:35:08加賀禅定道

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/RIMG3870_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:19:012021-03-13 14:35:32横江の虫送り行事

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/P1010128_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:14:592021-03-13 14:35:51越前禅定道

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/b92cc0eb3fe6e0944d3e37ab7bbe44fb.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:08:482021-03-13 14:36:12かんこ踊り

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2125_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2020-07-07 15:05:282021-03-13 14:36:31かたがり地蔵