伊奈波神社

伊奈波神社(いなばじんじゃ)は、岐阜県岐阜市にある神社である。美濃国三宮で、旧社格は国幣小社。式内社「美濃国厚見郡 物部神社」の論社である。2015年(平成27年)4月24日、「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜 」の構成文化財として日本遺産に認定される。

先ずお祀りされている神様は、「五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこのみこと)」と申し上げ、第十一代垂仁天皇の長男で、第十二代景行天皇の兄にあたり、古事記、日本書紀にもそのご事蹟が記載され、父垂仁天皇から弓矢を賜り武事をおさめ、また、勅命によって河内、大和、摂津、美濃など諸国に開拓された池溝の数は、実に800に及び、このため諸国の産業は勃興し、農事は豊かになって天下は泰平であったと記している。更に茅渟の川上宮にて劔1千口を作り、これを石上神宮に納めて有事に備えられた。今でいえば内政、土木、軍事などあらゆる面で活躍されたといえる。

薨去の翌年(景行天皇14年)命のご偉徳を偲び稲葉山(金華山)の地(丸山)に鎮斎申しあげたのが始まりで、それ以来1900年余りの長きに亘り、「心のふるさと」として親しまれている。天文8年(1539)斎藤道三が稲葉山城を居城とするにあたり、現在の地に遷し奉った。昭和14年11月1日国幣小社に列せられる。

我々の祖先は揖斐・長良・木曽の三大川に恵まれ水の恩恵に浴したものの一方では、洪水に悩まされ洪水から守り稔り豊かな土地にする事が土地を治める者の最大の務めであり、「水を制する者は天下を制す」と諺があるように、水を制するには金を以て当てるというのが陰陽五行の信仰であり、この地方は特に金、水に関する地名も多く伊奈波神社は水を防ぐ信仰の神社でもあった。近年神徳を慕って家内安全、商売繁盛、初宮詣、七五三詣、安産、交通安全、土建、水利などの参拝が多い。

当社には、神社の由緒・御祭神等について書かれた巻物が現存し、岐阜県の重要文化財に指定されている「美濃国第三宮因幡社本縁起事」、写本「美濃国第三宮因幡社本縁起事」をはじめ、「濃州厚見郡因幡神縁起」、「美濃国因幡大菩薩本縁起之事」の四巻の古縁起巻物がある。

「美濃国第三宮因幡社本縁起事」は、延文四年(1359)九月に卜部兼前によって書かれている。写本は文明四年(1472)に書き写された。

(公式ホームページより)

長良川鵜飼

鵜飼のあらまし

鵜飼とは、鵜を巧みに操って川にいる魚を獲る漁法のことです。

日本での鵜飼の起源は、稲作とともに中国から伝承したとする説、日本と中国で別個に発生したとする説があり、定かではありません。各地の古墳から鵜飼を表現しているとみられる埴輪が出土しているため、少なくとも古墳時代には鵜飼が行われていた可能性があります。文献では、7世紀初めに中国で成立した『隋書』「東夷伝倭国条」や、8世紀に日本国内で成立した『古事記』『日本書紀』などに、鵜飼に関する記述が見られます。

長良川鵜飼のはじまり

美濃国(現在の岐阜県)では、7世紀頃から鵜飼が行われていたと言われています。正倉院に納められている文書の内、美濃国と伝えられる702(大宝2)年の戸籍に、「鵜養部目都良売(うかいべのめづらめ)」という記述があります。この人物は、鵜飼を生業としていた集団の出身と推定されており、長良川鵜飼が1300年以上の歴史を持つとする由来となっています。

室町時代になると、将軍足利義教が墨股川(長良川)で鵜飼を観覧したという記録や、前関白太政大臣の一条兼良が現在の岐阜市鏡島の江口付近で鵜飼を観覧したという記録が見られます。

(https://www.ukai-gifucity.jp/Ukai/history.htmlより引用)

岐阜城

(岐阜城)史跡の概要

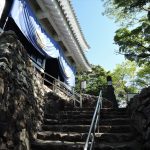

岐阜城跡は、金(きん)華(か)山(ざん)(稲(いな)葉(ば)山(やま))に築かれた山(やま)城(じろ)で、稲(いな)葉(ば)山(やま)城(じょう)、井(い)口(ぐち)城(じょう)とも呼ばれていた。戦国時代に美(み)濃(の)国(こく)を治めた斎藤氏の居城であるとともに、織(お)田(だ)信(のぶ)長(なが)が天下統一の拠点とした城としてもよく知られている。

建(けん)仁(にん)年間(1201~1203)頃に二(に)階(かい)堂(どう)氏(し)が最初に城を築いていたと言われているが、実態は不明である。大永5年(1525)頃、ここが守護方と長井氏の争いの舞台になったため、少なくともこのころには城として利用されていたと考えられる。天文5年(1536)には斎(さい)藤(とう)道(どう)三(さん)が拠点としていたことが分かり、以後は義(よし)龍(たつ)・龍(たつ)興(おき)と、斎藤氏3代の居城となった。永(えい)禄(ろく)10年(1567)、斎藤氏を追放し美濃を攻略した信長が、城に大きく改修を加え、岐阜城と名を改めた。その後、慶(けい)長(ちょう)5年(1600)の関ケ原合戦の前哨戦で落城し、廃城となっている。

信長入城後の改修には、石垣のほか巨(きょ)石(せき)列(れつ)を用いるなど、その構築技術に近世的な要素がうかがえる。また、ポルトガル宣教師ルイス・フロイスや京都の公家である山(やま)科(しな)言(とき)継(つぐ)等の訪問記録が残されている点、山麓では貴重な庭園遺構群が見つかっている点も、岐阜城跡の特徴と言える。

岐阜城の城域は、ほぼ現在の金華山国有林の範囲に相当し、山麓居館を含めた約209ヘクタールが史跡指定範囲となっている。居館跡や自然地形も含めて、山全体が城として機能していたことが分かる。

説明板より

信長公の居館跡

信長公の居(きょ)館(かん)跡(あと)では、これまでに5か所の庭(てい)園(えん)跡(あと)が見つかっているが、平成25年度に調査されたA地区のものが最大の規模を有する。大規模な池の背後には、高さ20mを超える自然の岩(がん)盤(ばん)を加工して巨大な背景として用いている。岩盤には2筋の滝が流れ、池に注いでいたとも考えられる。また橋に関連すると考えられる遺構の発見により、中(ちゅう)心(しん)建(たて)物(もの)があるC地区とは橋によって結ばれ一体として利用された可能性が高くなってきた。このような庭園は他に類のないものであり、信長居館の特徴の一つとなっている。

説明板より

川原町(湊町・玉井町・元浜町)の由来

長良川の川(かわ)湊(みなと)として繁栄した川原町は、古くは中河原(なかかわら)と呼ばれ、ここを貫いている表通りは中世からの古い道筋で、斎藤道三公、織田信長公の城下町の時代には市場も開かれていた。

近世から近代を通して、上流からの和紙や木材などを扱う大きな商家が軒を連ね、長良川流域の拠点として栄えた。落ち着いた佇まいを見せる町並に、切(きり)妻(づま)平(ひら)入(い)り、窓に格(こう)子(し)を施し、壁を真(しん)壁(かべ)造(づくり)漆(しっ)喰(くい)仕上げにした伝統的な町家が並んでいる。

今、あなたが立っているこの広場一帯は、かつては長良川の遊水地となっていて、木材や鵜飼観覧船なども入り込んでいた。商家の裏側には玉石垣の上に黒壁土蔵が並んでおり、川とともに生きてきた営みを今に伝える。

ここから仰ぎ見る金華山は、今も昔も変わらぬ姿で聳(そび)えている。緑の山麓の合間に望む朱色の三重塔は、大正天皇の御即位を記念したものである。風(ふう)光(こう)明(めい)媚(び)な金華山において、町家の中から最も美しく見えるポイントとして指示したのは、川原町の商家に逗(とう)留(りゅう)していた日本画家の川合玉堂画伯である。

長良川と金華山に抱(いだ)かれた川原町は、古くからの伝統を受け継ぎ、未来に伝えるまちとしてここにある。

川原町町づくり会

説明板より

正法寺の文化財

金(きん)鳳(ぽう)山(ざん)正(しょう)法(ぼう)寺(じ)は、この地に1683(天和3)年に開山始祖・廣(こう)音(おん)和尚が草庵を結んだことに始まり、1692(元禄5)年に千(せん)呆(がい)和尚を開山に迎えて創建された黄(おう)檗(ばく)宗(しゅう)の寺院です。江戸時代以来の境内地を現在も継承しています。

国重要文化的景観 長良川中流域における岐阜の文化的景観(重要な構成要) 平成26年3月18日選定

日本遺産「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜(ストーリー構成文化財)

平成27年4月24日認定

岐阜県重要文化財 昭和49年3月6日指定

籠(かご)大(だい)仏(ぶつ)附(つけたり)木(もく)造(ぞう)薬(やく)師(し)如(にょ)来(らい)坐(ざ)像(ぞう)(籠大仏)像高 13.7m (薬師如来)像高61cm 台座 23cm

江戸時代後期に、塑(そ)像(ぞう)、漆(しっ)箔(ぱく)により造立された国内最大規模の籠大仏である。第11代惟(い)中(ちゅう)和尚と、第12代の肯(こう)宗(しゅう)和尚の2代にわたる約38年の歳月を費やし、1832(天保3)年に開眼供養が行なわれたという。

大仏は、胎内の骨格を木材で組み、竹材を編んで外形を作る。その上に粘土を塗り、惟中和尚が各地で集めた一切経を貼り付け、更に漆と金箔を重ねて仕上げている。また、「大(だい)真(しん)柱(ちゅう)」と呼ばる周長6尺(直径約57cm)の銀杏(いちょう)の木の柱を大仏の背面に建て、台座から胎内を通して大仏殿第3層の下部まで垂直に立てて支えている。

最大仏の胎内仏として、桧(ひのき)材を用いた一(いち)木(ぼく)彫(ちょう)成(せい)の薬師如来坐像が安置されている。右手は施(せ)無(む)畏(い)印(いん)を結び、左手は屈臂(くっぴ)して左膝の上に置き、薬壺(やっこ)を持ち、二重の蓮(れん)華(げ)座(ざ)に結(けっ)跏(か)趺(ふ)座(ざ)した姿である。姿や顔立ちから、平安時代後期の製作と推定される。

岐阜県重要文化財 昭和49年6月12日指定

木(もく)造(ぞう)阿(あ)弥(み)陀(だ)如(にょ)来(らい)坐(ざ)像(ぞう) 像高 55cm 台座 35cm

籠大仏の御(お)前(まえ)立(だち)で、平安時代後期の製作と推定される。桧材の一材から彫り出し、底部に深く内(うち)刳(ぐ)りがなされている。上(じょう)品(ぼん)上(じょう)生(しょう)印(いん)を結び、二重の蓮華座に結跏趺座した姿である。

全体に一木造りの重厚さを遺し、和(わ)様(よう)を穏やかにまとめた表現がなされている。

岐阜市重要文化財 平成27年4月7日指定

正(しょう)法(ぼう)寺(じ)大(だい)仏(ぶつ)殿(でん) 構造 木造3層 規模 梁間19・16m×桁行19・18m×高さ23.60m

明(みん)朝(ちょう)様式と和様が融合した江戸後期の建物である。大仏の構造上、大仏を造立する段階から風雨を凌ぐ覆(おおい)屋(や)が不可欠であることから、大仏造立と併行して大仏殿の造営が進められたと考えられる。

大仏殿の中心部には、高さ23mを超える大仏を収めるために、大きな空間が形成されている。また、大仏の周囲を巡ることができる構造の回廊など、他の大仏殿に無い特殊な形態がみられる。(回廊は通常使用できない)

1876(明治9)年、第13代の椈(さく)泉(せん)和尚のもとで有志を募って大仏殿の大修理が行なわれ、現在の姿に改築された。

平成28年3月 岐阜市教育委員会

説明板より

関連資料

2-5-1 岐阜城の歴代城主

2-5-2(岐阜城)史跡の概要

2-5-3 信長公の居館跡

2-5-4 川原町の由来

2-5-5 正法字の文化財

資料集

【リンク】長良川デジタル百科事典

日本を代表する清流長良川は、その源流から河口まで満遍なく人々が暮らし、古くから固有の治水形態や水利用のシステムを持つとともに、河川文化を育んできました。今もなお清流を保つ長良川とその流域の文化を守り後世に残すために、長良川の歴史や自然,人々の営みとそこから生まれた文化,さらには人々の結びつきを記録し多くの人々に知らせるために、流域住民を始めとする関係者が集まり、長良川をテーマとしたデジタルアーカイブに関する意見を交換しあう組織を作りたいと考えます。

弥八地蔵尊

弥八地蔵の由来は諸説あるが、戦国時代、織田信長の家臣加賀野井駿河守重信の子弥八郎が、埋葬地として開いたのが始まりといわれる[1]。

この地は「弥八三昧(やはちざんまい)」と呼ばれ、慶長十四年(1906年)の大久保石見守の検知では、東西百二十五貫、南北九十四貫の範囲であった[2]。安永四年(1775年)頃には、岐阜町、小熊村、今泉村、上加納村の共同墓地で、尾張藩の御仕置場でもあった[3]。

戦前は、若宮町通りは狭く、置屋もある色町であった。女性の参拝者が多かった。1940年(昭和15年)頃は立像ではなく、寝釈迦が本尊だったと伝えられている。 1945年(昭和20年)の岐阜空襲の時、鐘は供出し、木造の鐘つき堂も消失する。まだ、焼け野原だったころ、浮浪者が大勢境内で寝起きしていた。柳ケ瀬の人々からプランが持ち上がり、劇場の舞台づくりの経験がある柴田光次郎が、工事を引き受ける。10メートルあまりのそびえ立つ地蔵が1か月で完成したが、中は木箱で空洞であった。繁華街のシンボルとなり、主として花柳界の人たちが商売繁盛を祈った[3]。子安地蔵や、力地蔵水かけ地蔵など色とりどりの地蔵があり、朝から参拝の人が絶えず、毎月24日のお地蔵さんの命日はとりわけ参拝者が多かった[4]。

1994年(平成5年)、竜宮の形の楼門が建設された。設計は司設計事務所、施工は坂口組。

道三塚

住宅地の一角を占める形の道三塚は、その名の通り、戦国時代に美濃を治めた斎藤道三を祀る塚である。元は、織田信長父子の墓のある崇福寺の近くにあったのだが、長良川の氾濫でたびたび流されるために、天保8年(1837年)に斎藤家の菩提寺の住職がこの地に移転させたものである。その後周辺は住宅地の密集する土地となったが、塚は移転されることなく、崇敬の対象となっている。一介の商人から身を興して美濃一国の太守となった道三であるが(最近の研究では親子二代の覇業とされる)、その最期はあっけないものであった。天文23年(1554年)、道三は家督を嫡男の義龍に譲って隠居する。その直後から二人の仲は険悪となり、義絶するに至る。その理由は、義龍は実は実子ではないために道三が廃嫡を考えていたとも、長年にわたる国盗りの強引な手法によって家臣団が強制的に道三を引退させたためとも言われる。いずれにせよ、翌年には義龍は、道三が可愛がっていた弟2人を殺害して、明確に反旗を翻したのである。

そして弘治2年(1556年)、道三と義龍は長良川を挟んで対峙する。その兵の数は、義龍1万7千に対して、道三は3千足らず。多勢に無勢の中で、道三は討ち取られる。かつての太守は、脛を薙ぎ払われた後に首を切り落とされたとされる。その際、複数の者が同時に襲いかかったために一番槍争いが起こり、証拠として鼻をそぎ落とされたともいう。享年63。

鷺山城

鷺山城(さぎやまじょう)は、現在の岐阜県岐阜市にあった平安時代末期または鎌倉時代から戦国時代にかけての日本の城である。標高68mの鷺山の山頂にある。麓には福光御構(蝉土手城館)が築かれていた。

鎌倉時代の文治年間(1185年 – 1190年)、佐竹常陸介秀義が築城する。

室町時代、美濃国守護大名である土岐氏が文和2年(1353年)に川手城を築城するとその支城となったとされる。

永正6年(1509年)土岐政房の命で斎藤利綱が福光御構の普請を行っており、川手城から鷺山城に美濃守護所が移された。

永正16年(1519年)に土岐政房が死去すると、政房により追放されていた土岐頼武と守護代・斎藤利良は越前国の大名朝倉孝景の支援を受けて、福光御構、鷺山城、池戸城を落とし、福光御構に入った。大永5年(1525年)には、頼武の弟・土岐頼芸に鷺山城が占拠され、翌年迄に頼武は鷺山城を奪い返している。この内訌は享禄3年(1530年)まで続いたが、長井長弘や長井新左衛門尉(斎藤道三の父)に支援された頼芸方が勝利し、頼武は大桑城に入っている。

天文元年(1532年)頼芸は枝広館(現:長良公園)に移ったが、天文4年(1535年)の大洪水により枝広館は流された。 なお、同年には斎藤道三と小見の方(明智光継の娘)との間に濃姫が生まれて[1]、1548年(天文17年)、道三が家督を息子の斎藤義龍に譲ると鷺山城に隠居し、濃姫は天文18年(1549年)2月24日にここから尾張国の織田信長に嫁いだ[1]ので、鷺山殿と呼ばれている。

しかし義龍は、道三が義龍の弟(斎藤龍定)に名門一色姓を名乗らせたことから、弟に家督に譲るつもりと思って、1555年(弘治元年)、道三を鷺山城から追放する[1][2]。翌1556年(弘治2年)、義龍は道三を攻め滅ぼし、これを討ち取った(長良川の戦い)。この戦いの後、鷺山城は廃城となったとされる。

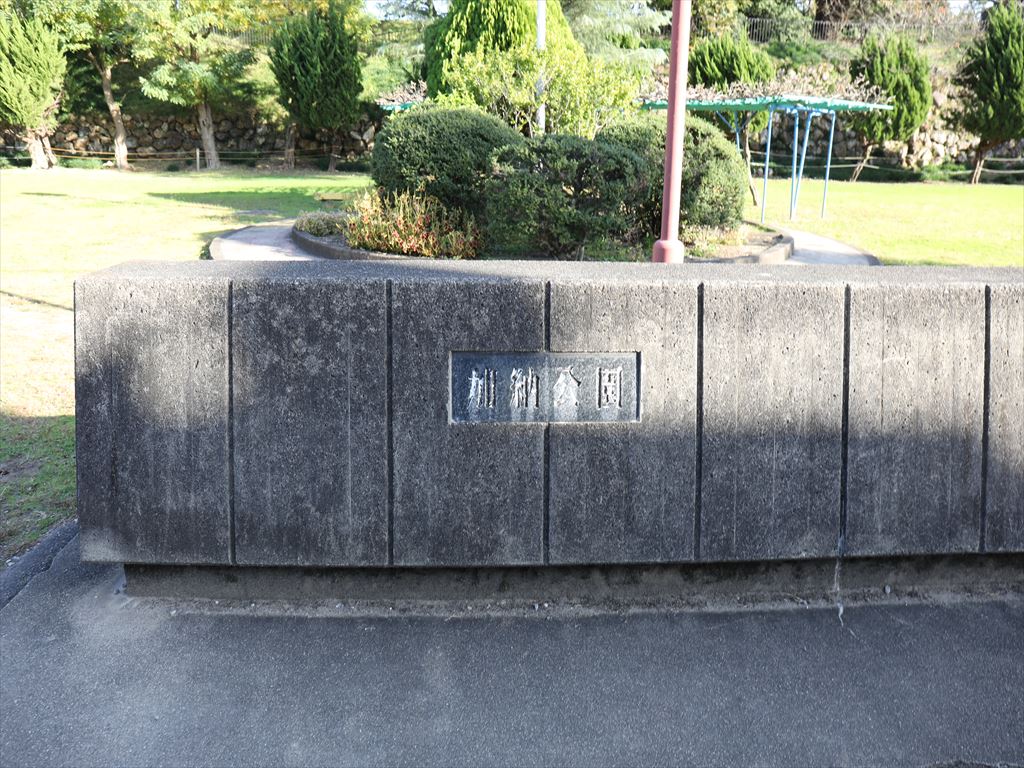

加納城

慶長5年(1600)、関ケ原の合戦に勝利した徳川家康が、西に備えるための要衝として、本多忠勝に城を築かせたのが加納城の起源とされるが、それ以前に、この地に上加納城があったとする説もある。城郭は、本丸・二の丸・三の丸・厩曲輪・南曲輪を備え、岐阜城から天守閣を移築するなどして、櫓・城門・居館等を整えたという。当時の城としてはかなりの規模の平城で、慶長6年(1601)奥平信昌が10万石の城主として、この地に封じられた。その後城主はたびたび交代したが、宝暦6年(1756)に永井直陳が入封し、永井氏6代で幕末に至った。北側の清水川を利用して堀が築かれ、その周囲には侍屋敷が設けられていた。現在は、本丸跡を中心に、加納公園となっており、門跡や石垣などに往時を偲ぶことができる。