国指定・飛騨国分寺塔心礎

〈国指定〉昭和4年12月17日

〈所有者〉国分寺

〈所在地〉総和町1丁目83番地

〈時代〉奈良時代(8世紀)

〈員数〉29.7㎡

境内には室町時代に建てられた国重文の国分寺本堂があり、その東側に玉垣で囲われた塔心礎石がすえてある。飛騨国分寺は天平13年(741)の詔により天平勝宝9年(757)頃までには完成していたらしく、この心礎は創建当時のものと推定される。

礎石の形状はほぼ方形を呈し、上面に円柱座を造り出し、その中央部に円形の穴があけられる。礎石の寸法は、径約2m四方、地上高さ約1m、円柱座径133㎝、高さ1㎝、円穴径58㎝、深さ29㎝で、枘(ほぞ)穴式心礎である。石質は地元で「松倉石」と呼称しており、リュウモン岩である。過去に移動されて、原位置を保っていない。

現寺域および周辺からは布目瓦を出土する。軒丸瓦は、5個の蓮子を持つ中房の周囲に細形単弁8葉の蓮花文を配し、外区に珠文帯をめぐらす。軒平瓦は、二重圏の中に左右対照の唐草文を配する。

現在の三重塔は岐阜県の文化財に指定され、文政4年(1821)に俊立したものである。過去には、創建の塔が弘仁10年(819)に炎上、斉衡年中(854~857)に再建している。また、応永年間(1394~1428)さらに兵火にかかり、その後再建されたが戦国時代に損傷、元和元年(1615)再建したと三福寺小池家文書「国分寺太平釘図」に記録されている。寛政3年(1791)、大風で吹き倒されてから31年後に建てられたのが現在の三重塔である。

昭和27年、本堂の解体修理をする際床下を発掘調査して礎石と玉石を確認しているが、桁行7間、梁間4間の金堂建物と推定されている。金堂と心礎の位置関係は推定の域を出ない。ちなみに、昭和63年辻ケ森三社境内で発掘調査がなされ、高さ1mの版築基壇上に桁行7間、梁間4間の金堂建物礎石列が発見された。国分寺と国分尼寺金堂が確認されたことにより、奈良時代における飛騨の歴史が大きく判明した。

参考文献

『高山の文化財』168~169頁 高山市教育委員会発行 平成6年3月31日

関連資料

1-1-2 国指定・飛騨国分寺塔心跡

002_211_飛騨国分寺塔心礎

資料集

002_211_飛騨国分寺塔心礎

国指定・国分寺大イチョウ

〈国指定〉昭和28年3月31日

〈所有者〉国分寺

〈所在地〉総和町1丁目83番地

〈樹齢〉推定1,200年

〈員数〉1本

イチョウ(1本)目通り約10m、高さ約37m

飛騨国分寺の本堂と鐘楼門との間に位置し、樹齢およそ1,200年の雄株で、枝葉密生し、樹間の所々に乳を垂れ、樹勢は盛んである。

由来については往昔行基菩薩の手植と伝えられる。俗に乳イチョウの名がある。乳の出ない母親にこの樹膚を削り与える時は乳がよく出る、といわれている。根元に石像が祀ってある。

昔から、国分寺のイチョウの葉が落ちれば雪が降る、とも言い慣らされている。

参考文献

『高山の文化財』218~219頁 高山市教育委員会発行 平成6年

関連資料

1-1-1 国指定・国分寺大イチョウ

資料集

001_210_国分寺大イチョウ

【リンク】Web版飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ

飛騨高山は遥か昔から山々に囲まれた地であるため、古来より木工が盛んな場所として伝わっています。「飛騨の匠」とも呼ばれるこの地域の木工技師は、優れた技能を持っているとして、古くから語り継がれています。

その最たる例として、奈良時代には律令国家の時代にはその匠の技術を買われ、飛騨国のみが課せられた「匠丁」という税が挙げられます。これは、米や布を納める税を免除する代わりに、寺社仏閣を建てるための人員を飛彈国から出すように、というものでした。

また、日本最古の歌集である、万葉集にも飛騨の匠が出てくる歌があります。

かにかくに 物は思はじ 飛彈人の 打つ黒縄の ただ一道に(11巻2648)

(現代語訳:あれこれと浮気はしません、飛彈の匠が打つ黒縄が一直線であるように、一筋に道を行きます)

この歌は、飛騨の匠が黒縄で付けた真っ直ぐな線と、作者の真っ直ぐな恋心をかけたものとなっています。このように、飛騨の匠は真っ直ぐな線を引ける腕の良い職人だと、都の人々も考えていたようです。

飛騨の匠の技術は、今日まで受け継がれています。

例えば飛騨の伝統工芸品である飛騨春慶塗りや一位一刀彫などは、国の伝統工芸品に指定されていて、今でも高品質の製品として取引されています。

また、江戸時代の職人の技術が生きる高山祭の屋台は、国の重要民俗文化財に指定され、祭りは例年観光客で賑わっています。

他にも「飛騨の家具」はブランド化し、日本だけでなく海外でも人気を博すほどとなっています。

このホームページでは、それらの飛騨の匠の技術の一部を紹介するため、制作されたものです。

【冊子】飛騨一之宮ものがたり

– 目 次 –

表紙

0表紙

ご利用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

ご利用にあたって

飛騨一之宮ものがたり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Ⅰ わたしたちの飛騨一之宮

1.土地と気候 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

2.飛騨一之宮の生い立ち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

わたしたちの飛騨一之宮

Ⅱ 水

1.宮川の源流と分水嶺

(1) 水のふるさとを訪ねて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(2) 水のあるくらし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

2.川のゆくえ

(1) 源流から日本海 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

(2) 川の移り変わり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

水

3.宮川と昔話

(1) 座禅石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

(2) バイガモ(梅花藻) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

4.「あじめ」を守る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Ⅲ 木

1.ツメタの大イチイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

2.水無神社の大杉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

3.臥龍桜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4.松

(1) 苅安峠の松 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

(2) ヌクイ谷の赤松 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

木

Ⅳ 道

1.位山古道

(1) 位山古道の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

(2) 位山古道の地図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

(3) 位山匠の道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

2.J R ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

3.国道41号線

(1) 宮 峠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

(2) 宮トンネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

道

Ⅴ 祈り

1.飛騨一宮水無神社

(1) 起源と祭神 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

(2) 歌碑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

(3) 歴史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

(4) 笏木の献上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

(5) 例祭神事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

祈り

2.飛騨一之宮の祭り

(1) 神事芸能の伝承 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

(2) 飛騨生きびな祭り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

(3) 闘鶏楽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

(4) 神代踊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

(5) 獅子舞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

3.大幢寺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

4.巨 石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

祈り

Ⅵ くらし

1.むかしのくらし

(1) 縄文時代の遺跡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

(2) 両面宿儺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

2.飛騨一之宮の伝統と技

(1) わたしたちの町の伝統工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

(2) 飛騨の宮笠(一位笠) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

(3) 伝わる技術とささえる条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

(4) 伝える技術と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

くらし

(付録)

◆位山古道散策マップ

飛騨一之宮ものがたり冊子

all

Web版 飛騨一之宮ものがたり

平湯神社

平湯神社は、この平湯温泉の中心地に鎮座する神社で、創建時期は定かではありませんが、もともとは天照大御神を御祭神として祀る神社で「神明神社」と呼ばれ、里人の崇敬を集めていました。しかし1980(昭和55)年には平湯温泉開闢の「白猿伝説」にあやかり、温泉発見に大きな役割を果たした白猿を合祀して「平湯神社」と改称されました。最も大きなお祭りは毎年10月1日に行われる例祭ですが、その他にもいくつかお祭りが行われています。例年5月15日に行われる「湯花まつり」は、参拝客が持ち寄った平湯温泉の泉源を大釜に集めて護摩木で炊き上げ、そのお湯をかけてもらう事で1年間の無病息災を祈願するというお祭りで、絵馬市や茅の輪くぐり、温泉発祥を再現する武者行列も行われます。また、8月上旬には「白猿伝説」にちなんで「平湯猿満夏まつり」が行われています。日暮れ頃から行われる小さなお祭りですが、絵馬市や獅子舞のほか、地元の皆さんが趣向を凝らした様々なイベントが行われています。

資料集

195_206_平湯神社

根来寺

平安時代後期の高野山の僧で空海以来の学僧といわれた覚鑁が大治5年(1130年)に高野山内に一堂を建て、伝法院と称したことに始まる。鳥羽上皇は覚鑁に帰依し、荘園を寄進するなど手厚く保護した。2年後の長承元年(1132年)、覚鑁は鳥羽上皇の院宣を得て、高野山に大伝法院と密厳院(みつごんいん)を建立した。さらに2年後の長承3年(1134年)、覚鑁は金剛峯寺座主に就任し、高野山全体を統轄する強大な勢力をもつに至る。覚鑁は当時堕落していた高野山の信仰を建て直し、宗祖・空海の教義を復興しようと努めたが、高野山内の衆徒はこれに反発し、覚鑁一門と反対派は対立しあうようになった。保延6年(1140年)には、覚鑁の住房・密厳院を含む覚鑁一門の寺院が高野山内の反対勢力により焼き討ちされるという事件が発生(錐もみの乱)。覚鑁一門は高野山を下りて、大伝法院の荘園の一つである弘田荘内にあった豊福寺(ぶふくじ)に拠点を移した。さらに新たに円明寺を建て伝法会道場とする。豊福寺・円明寺を中心として院家が建てられ、一山総称としての根来寺が形成される。覚鑁は3年後の康治2年(1143年)12月12日49歳のとき、円明寺で没する。それから1世紀以上後の正応元年(1288年)、大伝法院の学頭であった頼瑜は大伝法院の寺籍を根来に移し、この頃から大伝法院の本拠地は高野山から根来(現在地)に移った。室町時代末期の最盛期には坊舎450(一説には2,700とも)を数え一大宗教都市を形成し、寺領72万石を数え、根来衆とよばれる僧衆(僧兵)1万余の一大軍事集団を擁した。また、根来寺僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧衆による鉄砲隊が作られた。織田信長とは石山合戦に協力するなど友好関係を築いたが、信長没後、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄の戦いにおいて徳川方に通じ留守の岸和田城を襲ったほか南摂津への侵攻を図ったことで秀吉の雑賀攻め(紀州征伐)を招くこととなった。 生産地となった近在の雑賀荘の鉄砲隊とともに秀吉方に抵抗するが各地で敗れ、天正13年(1585年)、秀吉軍は根来寺に到達。大師堂、大塔など数棟を残して寺は焼け落ちた。根来寺における戦いでは寺衆はほとんど抵抗を行わなかったため焼き討ちの必要性は薄く、炎上の原因は、秀吉による焼き討ち、寺衆による自焼、兵士による放火など多説あるが、定かではない。焼け残った大伝法堂は秀吉が信長の廟所として京都の船岡山に建立する予定であった天正寺の本堂にする為に解体して持ち去っていった。しかし、天正寺は建立されず、部材は大坂の中津川沿いに持ってきたまま放置された。現在の大阪市此花区伝法である。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで徳川方が勝利した翌年、家康は東山の豊国神社の付属寺院の土地建物を根来寺の僧で焼き討ちされた塔頭智積院の住職であった玄宥に与え、智積院は東山の地に再興した。慶長20年(1615年)の大坂の陣で豊臣家が滅びた後、家康によって秀吉が鶴松を弔うために建立した祥雲寺が根来寺に寄進されるが、そのまま智積院が譲り受けて寺地を拡大させた。江戸時代には紀州徳川家の庇護のもと主要な伽藍も復興され、また、東山天皇より覚鑁上人に「興教大師」の大師号が下賜された。1976年(昭和51年)から寺域周辺の発掘調査が行われて、往時の根来寺の規模が400万平方メートル余りと壮大であったことが学術的にも裏付けられた。また、発掘によって陶磁器、漆器、仏具、武器などのおびただしい遺品が出土した。それら遺品は敷地内に建てられた「岩出市立民俗資料館」で保管・展示されている。2007年(平成19年)現在、根来寺境内は近世以前の閑静な佇まいが残されているが、近辺は先の「民俗資料館」や「岩出市立図書館」が建設されるなど、文教地域化政策が岩出市によって進められている。さらに境内前面には、大型道路(広域農道)が通り、後背の山が砕石場になるなど周辺環境の乱開発が続けられていること、また、境内外れの市立図書館近くにラブホテルが存在することなど、根来文化の保護・継承をめぐる課題は山積している。なお、地域灌漑用水地であった大門池に市立図書館が建設されたことをめぐっては、先の課題による文教政策の見通しの是非をめぐって賛否が分かれている。また毎年興教大師(覚鑁)の誕生日である6月17日の午前中には、40名近くの僧侶が式典を執り行う。

#左甚五郎

資料集

192_203_根来寺

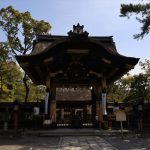

北野天満宮

天暦元年(947)に創建された、全国に約1万2000社ある天神社・天満宮の総本社。平安時代に学者・政治家として活躍した菅原道真公を御祭神とし、現在は学問の神様としての信仰が厚いため、多くの受験生らが参拝に訪れる。国宝である御本殿は豊臣秀頼公が造営したもので、八棟造と称される絢爛豪華(けんらんごうか)な桃山建築。毎月25日の縁日では宝物殿の特別公開が行われ、境内には多くの露店が立ち並んでにぎわいを見せる。また、梅と紅葉の名所としても名高い。

京都北野天満宮の透彫(すかしぼり)

#左甚五郎

資料集

193_204_北野天満宮

豊国神社

慶長3年8月18日(1598年9月18日)に亡くなった豊臣秀吉の遺体は火葬されることなく[1]伏見城内に安置されていたが、死去の翌年の慶長4年(1599年)4月13日、遺命により東山大仏(方広寺)の東方の阿弥陀ヶ峰山頂に埋葬され(『義演准后日記』・『戸田左門覚書』)[2])、その麓に高野山の木食応其によって廟所が建立されたのに始まる。廟所は秀吉の死後間もなく着工されたが、着工時はまだ秀吉の死は伏せられていたため「大仏の鎮守社」と称していた。この鎮守社は北野社に倣った八棟造りだったと『義演准后日記』慶長3年9月7日条に記す。秀吉は奈良東大寺大仏殿を鎮護する手向山八幡宮に倣い、自身を「新八幡」として祀るように遺言したといわれる[3]。「大仏の鎮守」として着工された社は、秀吉の死が明らかになるのに合わせるように「新八幡社」と呼ばれるようになる[4]。慶長4年(1599年)4月16日、朝廷から秀吉自身の望みとは相違して「豊国乃大明神(とよくにのだいみょうじん)」の神号が与えられた(『押小路文書』「宣命」)。『豊国大明神臨時祭礼御日記』によれば日本の古名である「豊葦原中津国」を由来とするが、豊臣の姓をも意識したものであった[5]。神号下賜宣命には豊国大明神は兵威を異域に振るう武の神と説明されている。4月18日に遷宮の儀が行われ、社は豊国神社と命名された。4月19日には正一位の神階が与えられた(『義演准后日記』[6]。なお、豊国神社は豊臣秀頼の希望により大坂城内にも分祀された。秀頼自身は本社創建の際には参列しておらず、慶長16年(1611年)の二条城訪問の折に最初で最後となる参拝を行っている。大明神号となったのは、八幡神は皇祖神であるから勅許が下りなかったとする説や、反本地垂迹説を掲げる吉田神道による運動の結果とする説がある[7]。豊国社の遷宮は吉田神道の吉田家によって主宰され、吉田家の当主吉田兼見が主に取り仕切った[8]。豊国社の社務職は兼見の孫で養子の萩原兼従が就任している[8]。また兼見の弟神龍院梵舜が、豊国社内の神宮寺の社僧になっている。慶長6年(1601年)には1万石が社領として寄進された。慶長9年(1604年)には徳川家康が、萩原兼従の社家としての地位を承認し、神龍院梵舜がこれを補佐するように命じている[8]。また毎年8月18日の秀吉の年忌には豊国祭と呼ばれる盛大な祭りが行われるようになった[9]。特に慶長9年度の豊国祭は「豊国祭図屏風」に描かれるなどして有名である。慶長20年(1615年)に豊臣宗家が滅亡すると、徳川家康の意向により方広寺の鎮守とすべく[10]、後水尾天皇の勅許を得て豊国大明神の神号は剥奪され、神社自体も廃絶された。もはや神ではなくなった秀吉には「国泰院俊山雲龍大居士」という仏教の戒名が贈られた。秀吉の霊は大仏殿裏手南東に建てられた五輪石塔(現:豊国神社宝物館後方[11])に遷された。当時の史料ではこの石塔を秀吉の「墳墓」と呼んでいる(『妙法院文書』・『雍州府志』など)。また秀吉の遺体そのものは霊屋とともに山頂に遺された(『雍州府志』)。秀吉の室北政所のたっての願いで社殿は残されたものの、以後一切修理をすることは禁止され、朽ち果てるままに放置されることとなった。一時は梵舜に神宮寺が下げ渡される話もあったが、結局は家康死後の元和5年(1619年)に妙法院へ移されている。神体は梵舜が密かに持ち出し、自宅に隠し祀った。寛永17年(1640年)には旧参道内に新日吉神社(いまひえじんじゃ)が再興され、旧社殿に参拝するための通路も閉鎖された[12]。なお滋賀県竹生島にある都久夫須麻神社の本殿は創建時の豊国神社社殿を移築したものと伝えられている。寛政3年(1791年)公刊の随筆『翁草』によると、家康の孫・徳川家光は豊国神社再興の容認を検討したが、重臣の酒井忠世に反対され、取りやめになったことがあったという。結局、江戸時代を通して再興が認められることはなかった。寛文2年5月(1662年6月)に京都で地震が起きたとき、豊国神社周辺に被害がなかったため、地震除けの流行神として参詣者が集まった[13]。また民間では起請文の対象として豊国大明神が密かに使用された事例もある[5]。慶応4年(1868年)閏4月、明治天皇が大阪に行幸したとき、秀吉を「皇威を海外に宣べ、数百年たってもなお寒心させる、国家に大勲功ある今古に超越するもの」であると賞賛し、豊国神社の再興を布告する沙汰書が下された[5]。同年5月には鳥羽・伏見の戦いの戦没者も合祀するよう命じられた[5]。1873年(明治6年)、別格官幣社に列格した。1875年(明治8年)には東山の地に社殿が建立され、萩原兼従の子孫である萩原員光が宮司に任命された。1880年(明治13年)、方広寺大仏殿跡地の現在地に社殿が完成し、遷座が行われた。旧福岡藩主の黒田長成侯爵・蜂須賀茂韶侯爵[14]らが中心となり境内の整備が行われ、1897年(明治30年)には神社境外地の阿弥陀ヶ峰山頂に伊東忠太の設計になる巨大な石造五輪塔が建てられ、翌年、豊太閤三百年祭が大々的に挙行された。この工事の際、土中から素焼きの壷に入った秀吉の遺骸とおぼしきものが発見された。遺骸は丁重に再埋葬されたというから、秀吉はいまなお阿弥陀ヶ峰山頂から京都の街を見守っていることになる[15]。その西の下方の平坦地、かつての社殿があった太閤坦には秀吉の孫である国松と秀吉の愛妾松の丸殿の供養塔(五輪塔)が寺町の誓願寺から移されて建っている。

創建当初は壮麗な神社であったといわれますが、 豊臣家滅亡後は徳川家康によって神号がはく奪され 社領も没収され荒れるがままに放置されていました。明治維新後天皇の勅命により現在の地へ再興され社殿もその時に建てられたものです。

唐門は桃山城の遺構と伝わり、西本願寺・大徳寺の門と共に国宝三唐門と呼ばれています。

扉には鯉の滝登りが彫られていて、この門をくぐると出世するといわれます。

また左甚五郎作の「目無しの鶴」と呼ばれる彫刻もあり、余りの出来の良さに目を入れると飛び去ってしまうのではないかと思い、 あえて入れなかったという逸話も残ります。

#左甚五郎

資料集

194_205_豊国神社

姫路城

姫路城は播磨国飾磨郡のち飾東郡姫路、現在の姫路市街の北側にある姫山および鷺山を中心に築かれた平山城で、日本における近世城郭の代表的な遺構である。江戸時代以前に建設された天守が残る現存12天守の一つで、中堀以内のほとんどの城域が特別史跡に、現存建築物の内、大天守・小天守・渡櫓等8棟が国宝に、74棟の各種建造物(櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟)が重要文化財に、それぞれ指定されている。1993年(平成5年)12月にはユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。この他、「国宝五城」[注釈 1]や「三名城」、「三大平山城・三大連立式平山城」の一つにも数えられている。 姫路城の始まりは、1346年(南朝:正平元年、北朝:貞和2年)の赤松貞範による築城とする説が有力で、『姫路城史』や姫路市ではこの説を採っている。一方で赤松氏時代のものは砦や館のような小規模なもので、城郭に相当する規模の構築物としては戦国時代後期に西播磨地域で勢力を持っていた小寺氏[注釈 2]の家臣、黒田重隆・職隆父子による築城を最初とする説もある。

戦国時代後期から安土桃山時代にかけて、黒田氏や羽柴氏が城代になると、山陽道上の交通の要衝・姫路に置かれた姫路城は本格的な城郭に拡張され、関ヶ原の戦いの後に城主となった池田輝政によって今日見られる大規模な城郭へとさらに拡張された。

江戸時代には姫路藩の藩庁となり、更に西国の外様大名監視のために西国探題が設置されたが、城主が幼少・病弱な場合には牽制任務を果たせないために城主となる大名が頻繁に交替している。池田氏に始まり譜代大名の本多氏・榊原氏・酒井氏や親藩の松平氏が配属され、池田輝政から明治新政府による版籍奉還が行われた時の酒井忠邦まで約270年間、6氏31代(赤松氏から数えると約530年間、13氏48代)が城主を務めた。

明治時代には維新の初期に払い下げが行われ、百円で落札されたが、取り壊し費用が莫大であったことから落札者が願い下げした。その後陸軍の兵営地となり、歩兵第10連隊が駐屯していた。この際に多くの建物が取り壊されたが、陸軍の中村重遠工兵大佐の働きかけによって大小天守群・櫓群などが名古屋城とともに国費によって保存される処置がとられた[2。

昭和に入り、太平洋戦争において姫路も2度の空襲被害があったものの、大天守最上階に落ちた焼夷弾が不発弾となる幸運もあり奇跡的に焼失を免れ、現在に至るまで大天守をはじめ多くの城郭建築の姿を残している。昭和の大修理を経て、姫路公園の中心として周辺一帯も含めた整備が進められ、祭りや行事の開催、市民や観光客の憩いの場になっているほか、戦国時代や江戸時代を舞台にした時代劇などの映像作品の撮影が行われることも多く、姫路市の観光・文化の中核となっている。

資料集

190_201_姫路城

手力雄神社

社伝には5世紀末期ごろ中里(今の岐阜県各務原市那加地区)を支配していた豪族により、山の中腹に磐座(いわくら)祭祀として神様を祭ったのが始まりとされます。

美濃國神明帳に、真幣明神(みてぐらみょうじん)のご神名が見られお祀りされていたご祭神がそれと見られる。 主祭神手力雄神は、古くは佐良木郷八ヶ村の山中に祀られていたのを、後に現社地に奉還され佐良木郷の産土神として崇敬されたと伝わります。 672年、壬申の乱で功績のあった村国男依が各務を領地として与えられ各務・鵜沼地区を支配したのち、各牟氏がこの地域を支配することとなります。 室町時代、佐良木郷八ヶ村の氏子を中心に崇敬を受け、薄田(すすきだ)源左衛門尉(げんざえもんのじょう)藤原祐貞(ふじわらすけさだ)が※梵鐘 文明7年(1475年)・狛犬 文明9年(1477年)を奉納し厚く崇敬したと伝わっています。(※現在、笠松無動寺所有 県重文指定) 戦国時代、永禄10年(1567年)織田信長公が岐阜城攻略のおり当社に戦勝祈願をし、祈願成就の後、各務野原近里(自衛隊岐阜基地、市役所周辺より尾崎団地までの現在の那加地区)1300町歩を社領に付しました。また、宝物等を寄進し社宝また文化財として今日に至ります。 江戸時代に入り旗本坪内氏や徳山氏等諸氏の崇敬も深く数百年来八ヶ村氏子等により神事・祭礼が変わりなく奉仕されてきました。社殿は1674年以修復・葺替を繰り返し今日まで三百年余前の姿を保っております。

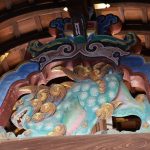

本殿軒下の左右に配された寄木造りの彫刻です。向拝柱の間をつなぐ虹梁の両端が竜頭形の本 として立体的に強調されたものです。さらに胴体と四肢が主屋とをつなぐ海老虹梁に巻きつくように取りつけられています。

彩色は色あせていますが、彫りの勢いと鋭い顔つきの動態的で迫力のある姿は見事です。

今日伝わる龍の昔話には本殿龍の目に釘を打ったとありますが、実際には目に釘はありません。しかし、寄木を確実につなぐため(季節によって材木が肥大、収縮するため)に隠して大きな釘で固定してあり、正に生きる龍を釘で打ちつけていると言えます。

作者は不明 左甚五郎の作とも伝わる。(一説に左甚五郎は飛騨の匠の総称ではないかとも言われます)

#左甚五郎

資料集

191_202_手力雄神社

瑞巌寺

正式名称:松島青龍山瑞巖円福禅寺(しょうとうせいりゅうざんずいがんえんぷくぜんじ)

天長5年(828)、慈覚大師円仁によって開創された奥州随一の古刹で、延福寺と呼ばれていました。延福の寺号は天台宗の総本山、延暦寺に由来します。正元元年頃(1259)臨済宗に変わり寺名も円福寺へと改名されました。

現在の建物は、慶長14年(1609)、伊達政宗公が桃山様式の粋をつくし、5年の歳月をかけて完成させたものです。建築にあたっては、諸国から名工130人を集めたほか、建材も熊野山中から取り寄せるなど、奥州の覇者としての意気込みが伝わります。造営の縄張には政宗自ら縄頭を執ったことからも政宗が心血を注いだことが窺われ、奥州の覇者としての意気込みが伝わります。

伊達家の菩提寺である瑞巌寺は、桃山時代の真髄を表している荘厳な建物です。特に唐戸や欄間、あるいは襖や床の間の豪華な絵画は日本の自然美を代表する人工美の極致とされています。

本堂は平成21年9月より平成の大改修をしておりましたが、平成28年4月5日より拝観を再開しました。

■本堂(方丈)

書院造りで入母屋造本瓦葺の本堂は、三方に広縁、落縁を廻らし、室中孔雀の間、仏間、上段の間、上々段の間など10室の部屋で構成されております。正面の幅は38メートル、奥行き24.2メートルです。京都・根来の大工衆が技を競いました。(国宝)

■上段の間

藩主の部屋で別名御成りの間。黒塗框の豪壮な床の間・火頭窓・違い棚・武者隠(帳台構)を備えた書院です。上段の間は仙台城本丸大広間にも設けた施設で秀吉の聚楽第と併び称された仙台城の豪華さを今に伝えています。

■欄間の彫刻

文王の間には「諫鼓の鶏」「鶴の巣籠り」、礼の間は「菊に尾長鶏」「紅葉に鹿」、松の間は「牡丹に金鶏」、「牡丹に孔雀」等、吉祥のモチーフが写実的手法で彫刻されています。

■庫裡(非公開)

禅宗寺院の台所。切妻造りの本瓦葺きで、屋根には入母屋造りの煙出しを載せ、唐草の透かし彫り等名工の腕が冴えた庫裡の傑作といわれています。

■参道

本堂へと続く参道は、両脇に鬱蒼たる杉木立が続き、その両側に江戸時代には、十二の塔頭がありました。 崖際には、修行僧が生活した場所、苔むした洞窟、石碑、石塔、石像群があり、静寂かつ厳粛な雰囲気があります。

正式名称は「松島青龍山瑞巌円福禅寺(しょうとう せいりゅうざん ずいがん えんぷくぜんじ)」という。天長5年(828)に開創された奥州随一の古刹である。現在の建物は、慶長14年(1609)に伊達政宗が桃山様式の粋をつくし、5年の歳月をかけて完成させたものである。奥州は地理的関係、気候の厳しさから、中央の文化を受け入れることが遅いと考えられている。しかし、これはあくまで一般論であって、時として中央文化を凌駕するものが現れることがある。例えば平安時代末の平泉文化で、その象徴が中尊寺金色堂である。伊達政宗の仙台城および城下町、瑞巌寺、大崎八幡社に代表される奥州桃山建築もこれに当たるものである。

これらの造営の中心になったのは、山城の梅村家一門及び紀州根来の鶴家一門である。そのなかでもこの奥州桃山建築の華を仙台にもたらしたのは、後に彫刻の名人「左甚五郎」のモデルとされる鶴家の鶴刑部左衛門国次であると言われている。

#左甚五郎

資料集

189_200_瑞巌寺