https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/IMG_1867_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2022-12-01 16:07:342022-12-01 16:58:13山田五平餅店

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2089_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2022-12-01 16:03:182023-01-25 13:52:51犬山神社

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/018A1452_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

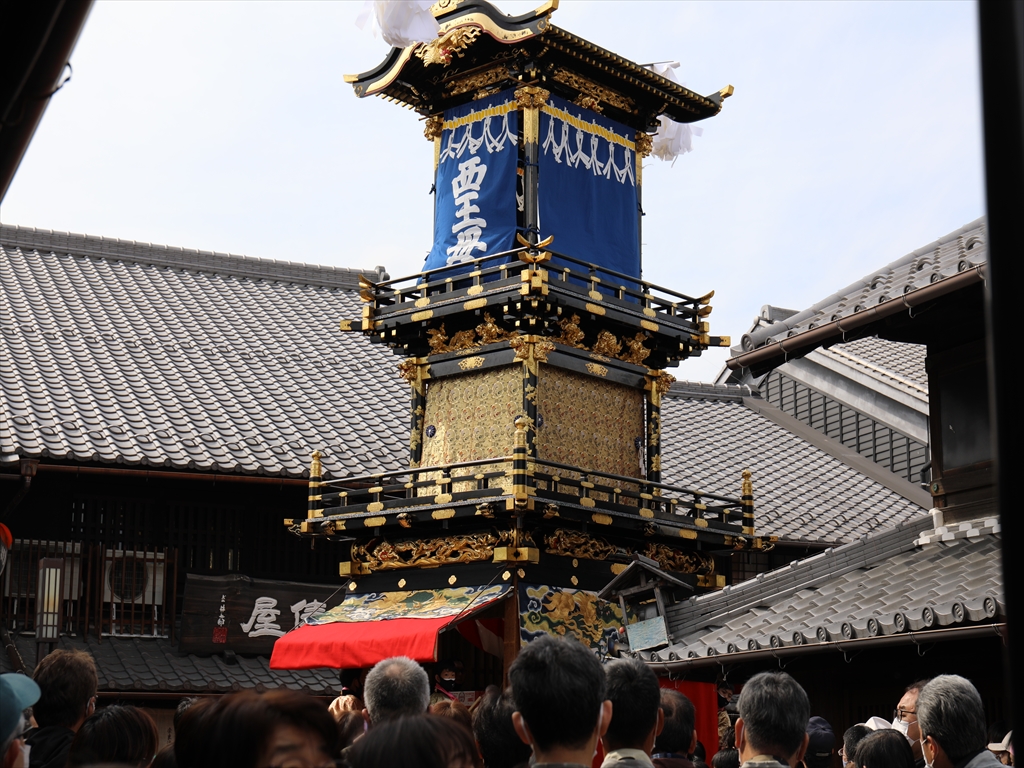

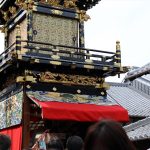

dapro2022-12-01 15:59:562023-01-25 13:53:30犬山祭

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/IMG_1979_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2022-12-01 15:56:092022-12-01 17:01:28甘味処 鎌倉

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2132_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2022-12-01 15:53:032022-12-01 17:01:59リンゴ専門店AERI

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2127_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2022-12-01 15:46:552023-01-25 13:54:15さくら茶屋ココトモファーム

ココトモファームは株式会社ココトモファームとして、犬山でのお米作りを初め、農業・製造だけでなく、多様性のある環境での障がい者支援にも積極的に取り組んでいます。米粉100%を使ったグルテンフリーのバウムクーヘンを多種販売しているお店【ココトモファーム】。

〈メニュー〉

・ソフトバウム白米 1400円

・ソフトバウム玄米 1500円

・ソフトバウム苺 1600円

・ハードバウム白米 1800円

・ハードバウム玄米 1900円

・ハードバウムブラウニー 1500円

・縁バウム 苺 500円

・縁バウム 檸檬 500円

・縁バウム 西尾抹茶 600円

など

所在地:愛知県犬山市北古券69-2

TEL:0568-54-4717

営業時間:10:00~17:00

定休日:無休

沖縄のアメリカ世の名残 730記念碑

沖縄本土復帰の6年後である1978年(昭和53年)の7月30日、沖縄の交通方法の変更により、米国施政権下から33年続いた米国式の「車両右側走行」が「左側走行」に切り替えられた。この変更は、実施日にちなんで「730(ななさんまる)」とよばれ、記念碑の設置されている交差点は730交差点と標記されている。

沖縄県は住民生活の負担と混乱を防ぐため、変更前日29日午後10時から翌日6時までのわずか8時間、全県において車両通行止めや駐車禁止等の規制を行い、道路標識や道路標示、信号機等の切り替え作業を一斉に行った。

石垣市では、同年9月歴史的な事業を記念し、730記念碑を建立した。その後、2008年7月30日交通安全を祈念して一対の獅子(シーサー)を置いて碑の周辺を公園として整備し、「730シィーシィーパーク」とした。(「シィーシィー」とは琉球語の八重山方言でシーサーをさす。)

資料(メタデータ)