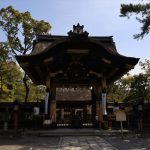

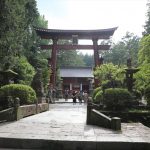

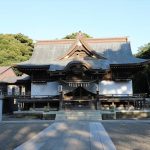

北野天満宮

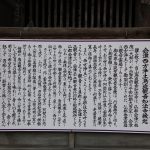

天暦元年(947)に創建された、全国に約1万2000社ある天神社・天満宮の総本社。平安時代に学者・政治家として活躍した菅原道真公を御祭神とし、現在は学問の神様としての信仰が厚いため、多くの受験生らが参拝に訪れる。国宝である御本殿は豊臣秀頼公が造営したもので、八棟造と称される絢爛豪華(けんらんごうか)な桃山建築。毎月25日の縁日では宝物殿の特別公開が行われ、境内には多くの露店が立ち並んでにぎわいを見せる。また、梅と紅葉の名所としても名高い。

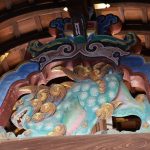

京都北野天満宮の透彫(すかしぼり)

#左甚五郎

資料集

193_204_北野天満宮