【高大連携公開講座】女子高校生のためのデジタルアーカイブクリエータ資格取得講座

第1講 デジタルアーカイブの基礎

1.目 的

デジタルアーカイブは、「デジタル」と「アーカイブ」という言葉からできた和製英語と言われています。デジタルアーカイブとは何か? デジタルアーキビストに必要な能力は何か?ここでは、言葉の意味と発展の歴史から、基本的な考え方を理解し、今後のデジタルアーカイブの方向性を考えます。

2.学習到達目標

① デジタルアーカイブとは何か説明できる。

② デジタルアーカイブがどのように発展してきたかについて具体例をあげ説明できる。

③ デジタルアーキビストに求められている能力について具体的に説明できる。

3.課 題

① デジタルアーカイブとは何か自身の立場で説明しなさい。

② デジタルアーカイブがどのように発展してきたか説明しなさい。

③ デジタルアーキビストに求められている能力は何か自身の立場で説明しなさい。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブの基礎

5.動画資料

第2講 デジタルアーカイブ開発と活用プロセス

1.目 的

デジタルアーカイブの利用は、資料の提示や提供から始まり、課題解決、知的創造等の処理へと進みます。またデジタルアーカイブを活用し、新しい「知」の創造を求め、さらに新しい「知」と人々の経験を付加し、新たな知的活動へと発展します。ここでは、デジタルアーカイブの開発と活用プロセスについて考えます。

2.学習到達目標

①デジタルアーカイブの活用について具体例を挙げて説明できる

②資料の選定評価について説明できる。

③デジタルアーカイブのプロセスや記録方法について説明できる。

3.課 題

①デジタルアーカイブの活用について具体例を挙げて説明してください。

②資料の選定評価の課題について説明してください。

③デジタルアーカイブのプロセスや記録方法について説明してください。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブ開発と活用プロセス

5.動画資料

第3講 デジタルアーカイブの評価とメタデータ

1.目 的

デジタルアーカイブは、対象とする資料(情報資源)の分野も多岐にわたり、プロジェクト規模なども異なるため、それぞれにあわせた評価手法が求められます。そこで、本講では、デジタルアーカイブの自己点検ツールとして考案された「デジタルアーカイブアセスメントツール」の内容を把握し、その評価項目の中でも重視されているメタデータについて、記述のための国際標準、国際指針として制定されている事例から学びます。

2.学習到達目標

① 「デジタルアーカイブアセスメントツール」の内容について説明できる。

② 記述のための国際標準、国際指針などの事例について説明できる。

③ 資料(情報資源)のメタデータ記述ができる。

3.課 題

① 「デジタルアーカイブアセスメントツール」の評価項目の内、あなたが重要だと思う項目について、なぜそう思うかを含めて説明してください。

② 具体的に何か資料(情報資源)を一つ取り上げ、その資料のメタデータ記述項目を設定した上で実際の記述を行ってください。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブの評価とメタデータ

5.動画資料

第4講 デジタルアーカイブの利活用

1.目 的

デジタルアーカイブは、1990年代の初期から、過去から現在の資料をデジタル化し、次の世代への伝承と現状での利活用を目指して開発が進められてきた。デジタルアーカイブの基本は、過去~現在の資料の収集・保管、デジタル化、さらに現状での利活用と次の世代への伝承である。

過去~現在の各種資料を収集・保管し、次のように使われる。

①次世代へのデジタルコンテンツの確かな伝承

②国内外のデジタルコンテンツの流通と利活用

ここでは、図書館や博物館等におけるデジタルアーカイブの利活用について考える。

2.学習到達目標

① 図書館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明できる。

② 博物館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明できる。

③ デジタルアーカイブの共通利用について説明できる。

3.課 題

① 図書館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明しなさい。

② 博物館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明しなさい。

③ デジタルアーカイブの共通利用について説明しなさい。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブの利活用

5.動画資料

第5講 デジタルアーカイブによる地域活性化

1.目 的

知識基盤社会においてデジタルアーカイブを有効的に活用し,新たな知を創造するという本学独自の「知の増殖型サイクル」の手法により,地域課題に実践的な解決方法を確立するために,地域に開かれた地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点形成をする。このことにより,地域課題に主体的に取り組む人材を養成する大学として,伝統文化産業の振興と新たな観光資源の発掘並びにデジタルアーカイブ研究による地方創成イノベーションの創出について具体的に考える。

2.学習到達目標

① デジタルアーカイブと地域課題解決について説明できる。

② 地方創成イノベーションの創出について具体的に説明できる。

3.課 題

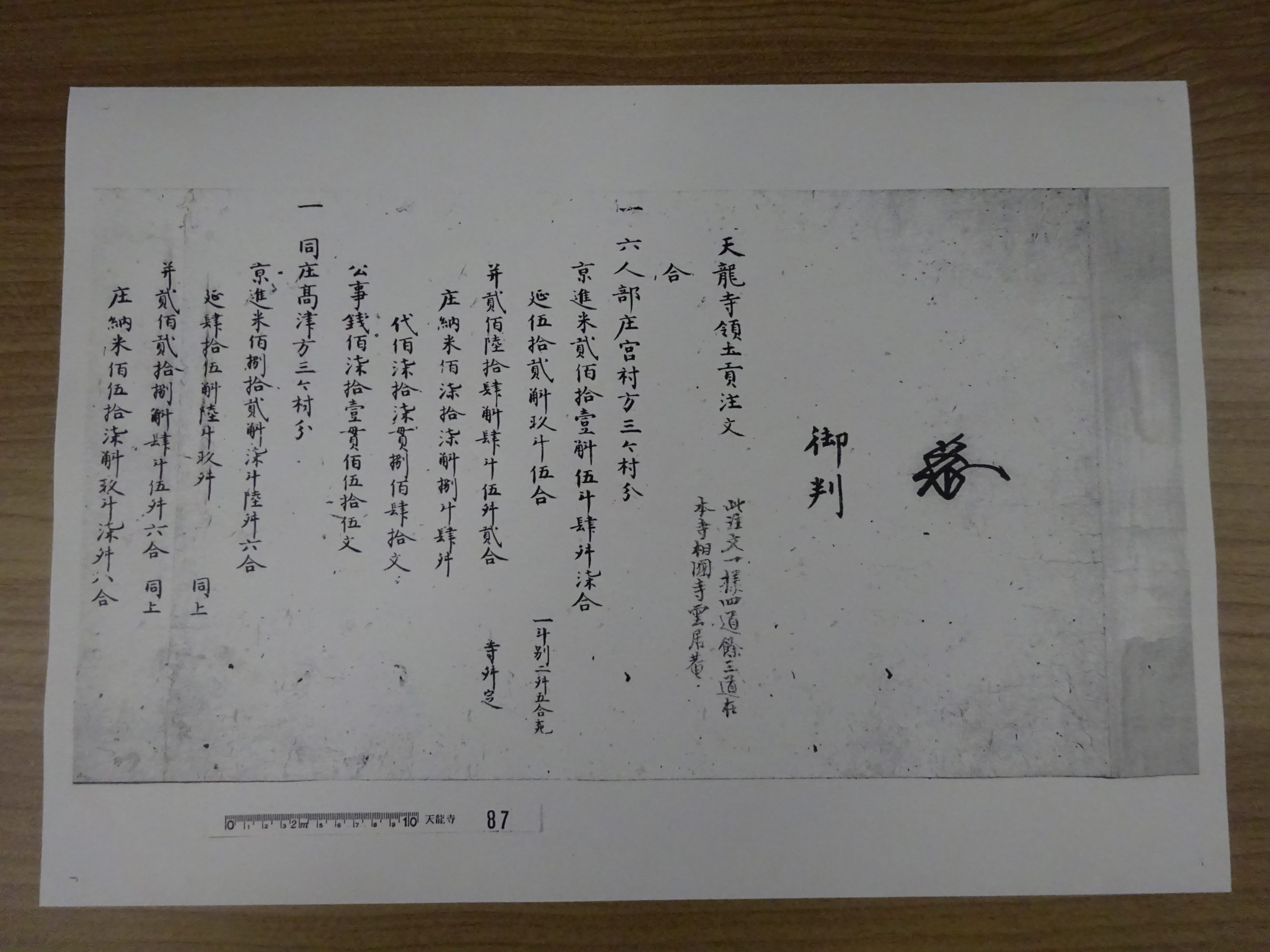

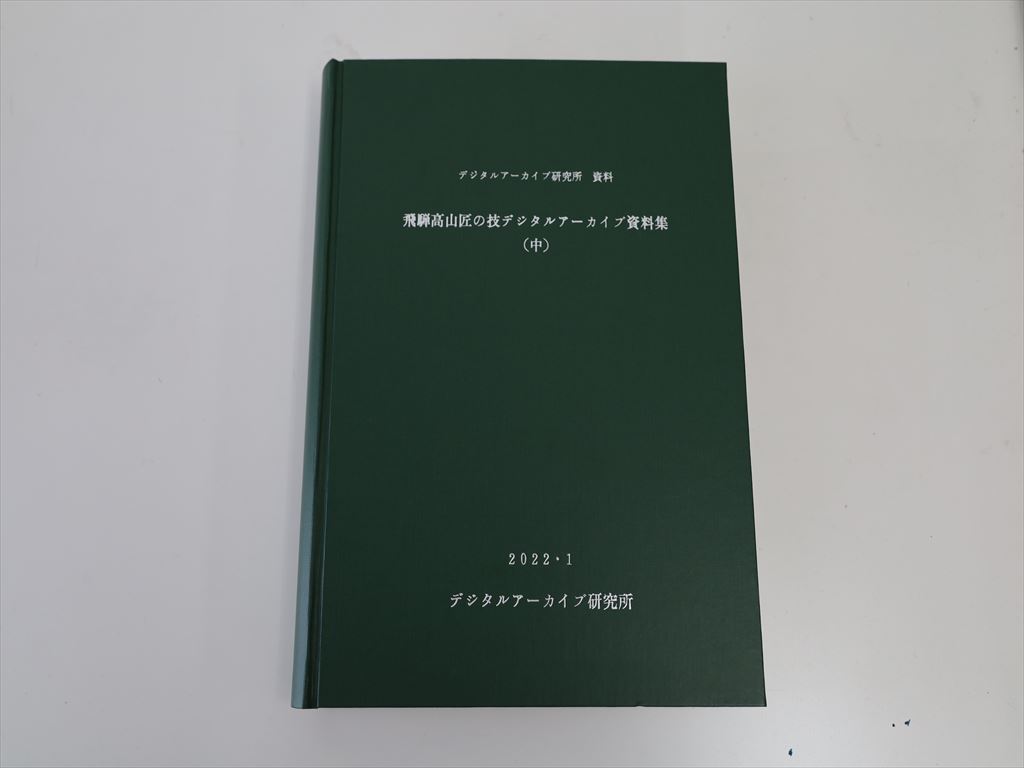

① 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブにより,地域の文化産業を振興するための方策を3つ挙げて説明しなさい。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブによる地域活性化

5.動画資料

※本映像は本学の学部の授業(情報の管理と流通)の内容の一部を利用して提供しています。

6.テキスト資料

⇒ デジタルアーカイブによる地域活性化

第6講 デジタルアーカイブと知的財産権(1)

1.目 的

デジタルアーキビストとして、アーカイブを計画し、そして資料収集し、そして構築し、そして利用許諾し、また運用していくという、こういったときに必要な権利処理について説明する。

2.学習到達目標

① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明ができる。

② 著作者の権利について具体的に説明できる。

③ 著作権の契約書を作成できる。

3.課 題

① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明しなさい。

② 著作者の権利について具体的に説明しなさい。

③ 著作権の契約書を作成しなさい。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブと知的財産権(1)

第7講 デジタルアーカイブと知的財産権(2)

1.目 的

著作権について、自分の立ち位置とは関係ない形で第三者的に実践の試みの良い部分と課題について理解を深め、基本的な理解を図った後に、実践の中から法律など制度的な課題について考えます

2.学習到達目標

① デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明できる。

② 著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて

説明できる。

3.課 題

1.デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明しなさい。

2.著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて説明しなさい。

4.プレゼン資料

→ デジタルアーカイブと知的財産権(2)

5.動画資料

テキスト

第8講 デジタルアーカイブの歴史とその課題

1.何を学ぶか

デジタルアーカイブの日本にける歴史と本学のデジタルアーカイブの変遷を比較しながら,どのような点が明らかになり,新たにどのような課題が創出されたのかについて考える.

2.学修到達目標

・デジタルアーカイブの歴史について説明できる.

・知識基盤社会におけるデジタルアーカイブの必要性について事例をあげて説明できる.

3.研究課題

・デジタルアーカイブの歴史をまとめて,何が変化して何が課題になっているかを話し合ってみなさい.

4.プレゼン資料

⇒ デジタルアーカイブの歴史とその課題

5.映 像

6.関連資料

⇒ デジタルアーカイブ年表(岐阜女子大学)

第9講 文化はどのように記録するのか?

▼撮影の基礎知識/インタビュー技法等

1.プレゼン資料

2.動画資料

3.関連資料

① 文化はどのように記録するの

② 地域文化とデジタルアーカイブ

③ 沖縄おうらい

第10講 文化資料はどのように管理・流通するのか?

▼資料の登録/保存/管理/流通

1.プレゼン資料

2.動画資料

3.資料

① 文化資料はどのように管理流通するの?

② 情報の発信と伝達

第11講 文化資料の著作権処理はどうするのか?

▼知的財産権/肖像権に関する基本的知識等

1.目標

著作権法についてその目的を理解し、肖像権・個人情報保護・プライバシーについて基本的な知識を理解する。

2.学修到達目標

①著作権法の目的について説明できる。

②著作権法における権利について具体的に説明できる。

③肖像権について具体的事例を挙げて説明できる。

④肖像権・個人情報保護・プライバシーについてその違いについて説明できる。

3.プレゼン資料

①法と倫理

久世均(岐阜女子大学)

②個人情報の保護と知的財産権

久世均(岐阜女子大学)

4.動画資料

第12講 デジタルアーカイブと図書館

プレゼン資料

動画資料

第13講 博物館とデジタルアーカイブ

プレゼン資料

動画資料

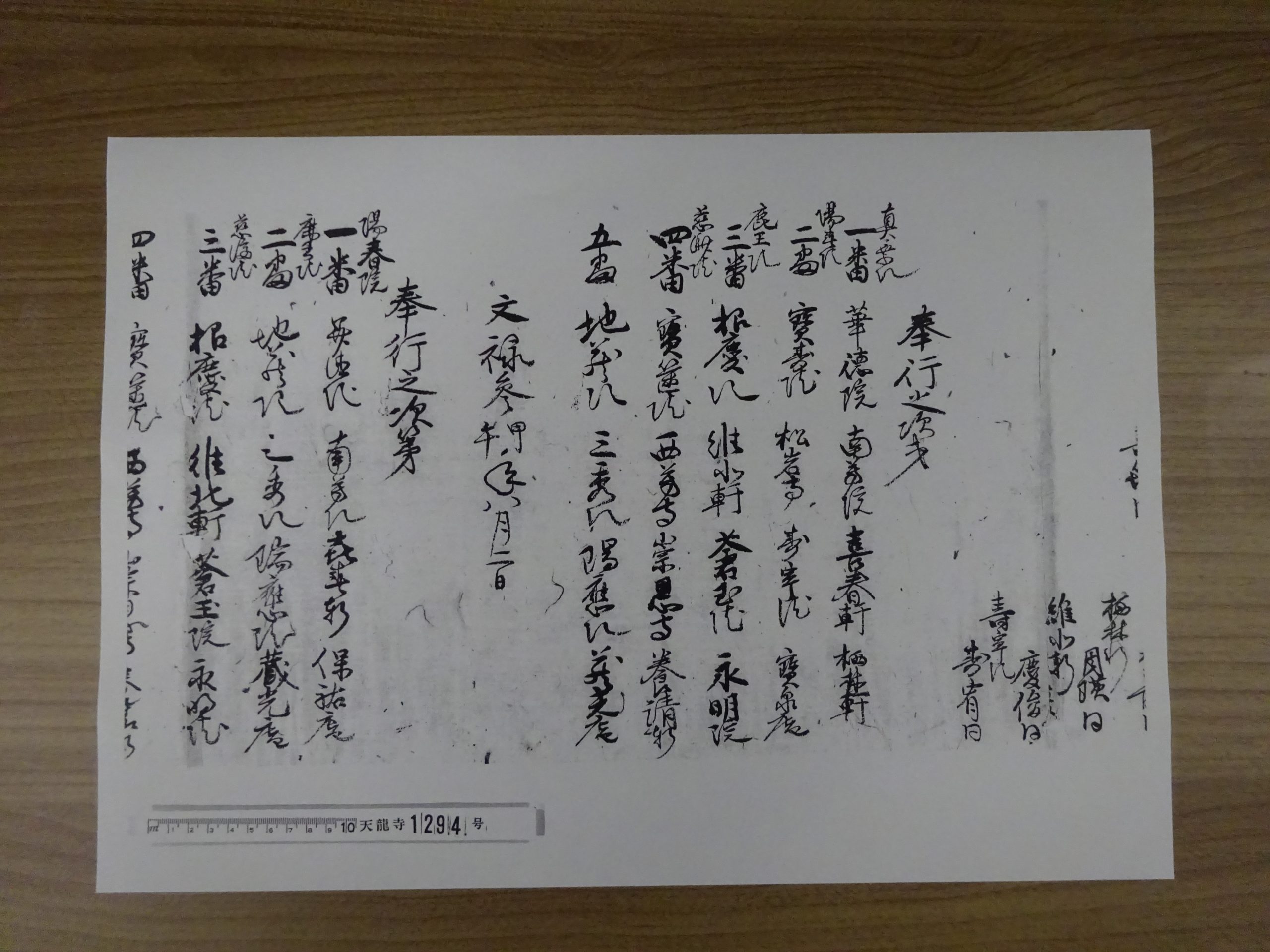

第14講 アーカイブにおけるメタ情報の作成実習

▼地域文化のデジタルアーカイブ

【延年の舞】

① デジタルアーカイブ・コーディネータ試験表紙〔延年の舞」

② 延年の歴史(資料)

③ 撮影概要(縦書き)

④ メタデータ記入シート(試験用)

⑤ メタデータ記入シート(長滝の延年)

【郡上踊り】

① 郡上おどり「試験問題表紙」

② 郡上おどり「試験問題」

③ 郡上おどり「試験問題 撮影概要」

④ 郡上おどり「解答用紙(メタデータ記入シート)」

⑤ 郡上おどり「模範解答用紙」

資 料

高・大生のための利活用入門テキスト

資格認定料振込口座

銀行名 十六銀行

支店名 高富支店

預金種目 普通預金

口座番号 1526285

口座名義 学校法人華陽学園(ガッコウホウジンカヨウガクエン)

認定料:3000円

お問合せ:pfe01173@nifty.com