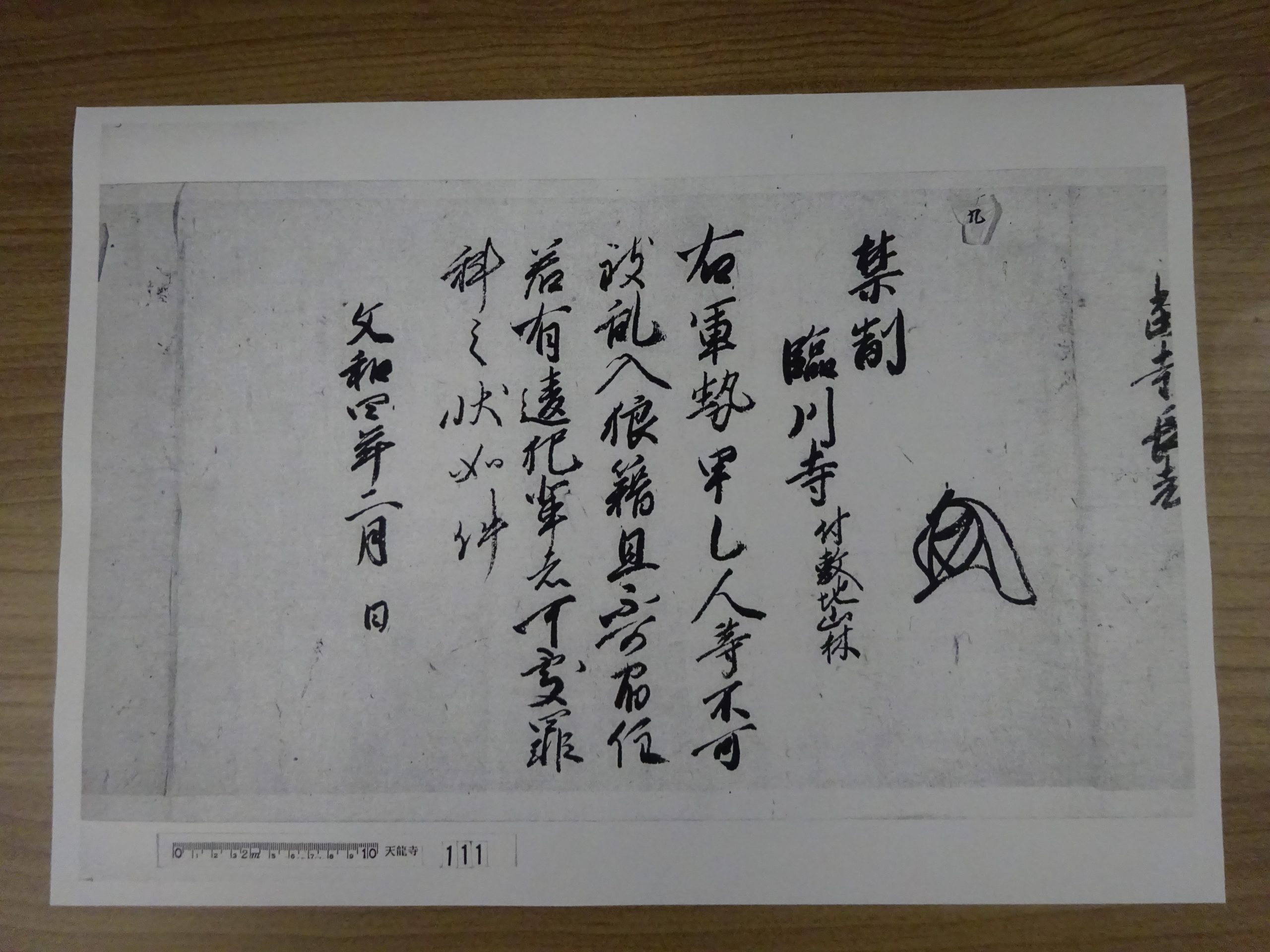

天龍寺文書 第111号 足利義詮禁制

111 足利義詮禁制

(端裏書)

「宝筐院殿」

禁制

臨川寺、付敷地山林

右軍勢甲乙人等、不可致乱入狼藉、且不可宿住、若有違犯輩者、可処罪科之

状如件

文和四年二月 日

(解説)

一〇九号文書と同じ時期に出された文書と思われる。

足利義詮が臨川寺への乱暴や狼藉を禁じるとともに、臨川寺での宿住も禁じている。

関連資料

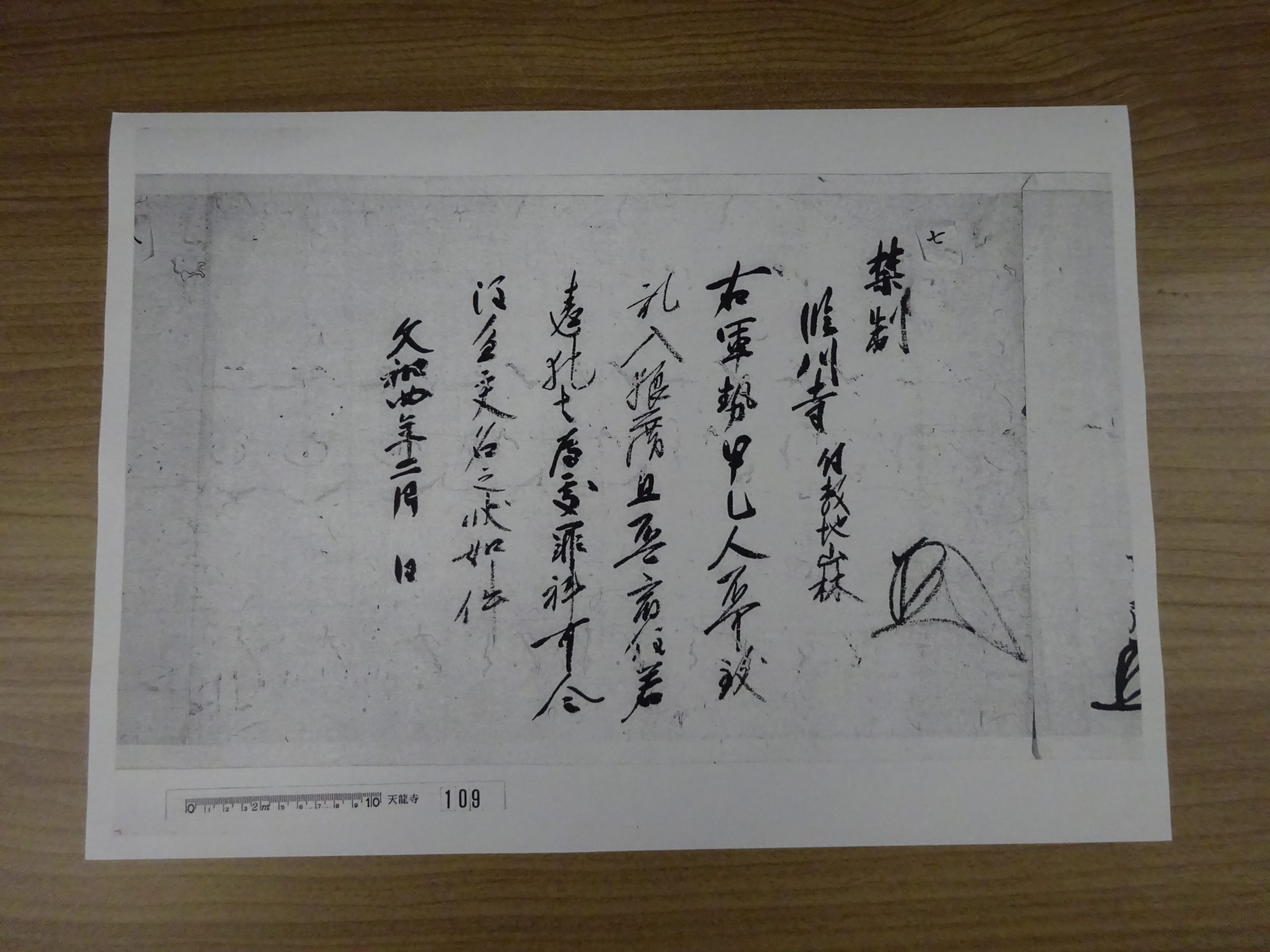

天龍寺文書 第109号 足利尊氏禁制

109 足利尊氏禁制

禁制( 花押)(足利尊氏)

臨川寺付敷地山林

右軍勢甲乙人、不可致乱入狼藉、且不可宿住、若違犯者、為処罪科、可令注進交名之状如件

文和四年二月 日

(解説)

文和四年二月は、京都で南朝方と北朝方の軍勢が戦った時である。

足利尊氏がこの文書で、臨川寺への乱暴狼藉を禁止するとともに、臨川寺での宿住を禁じている。

関連資料

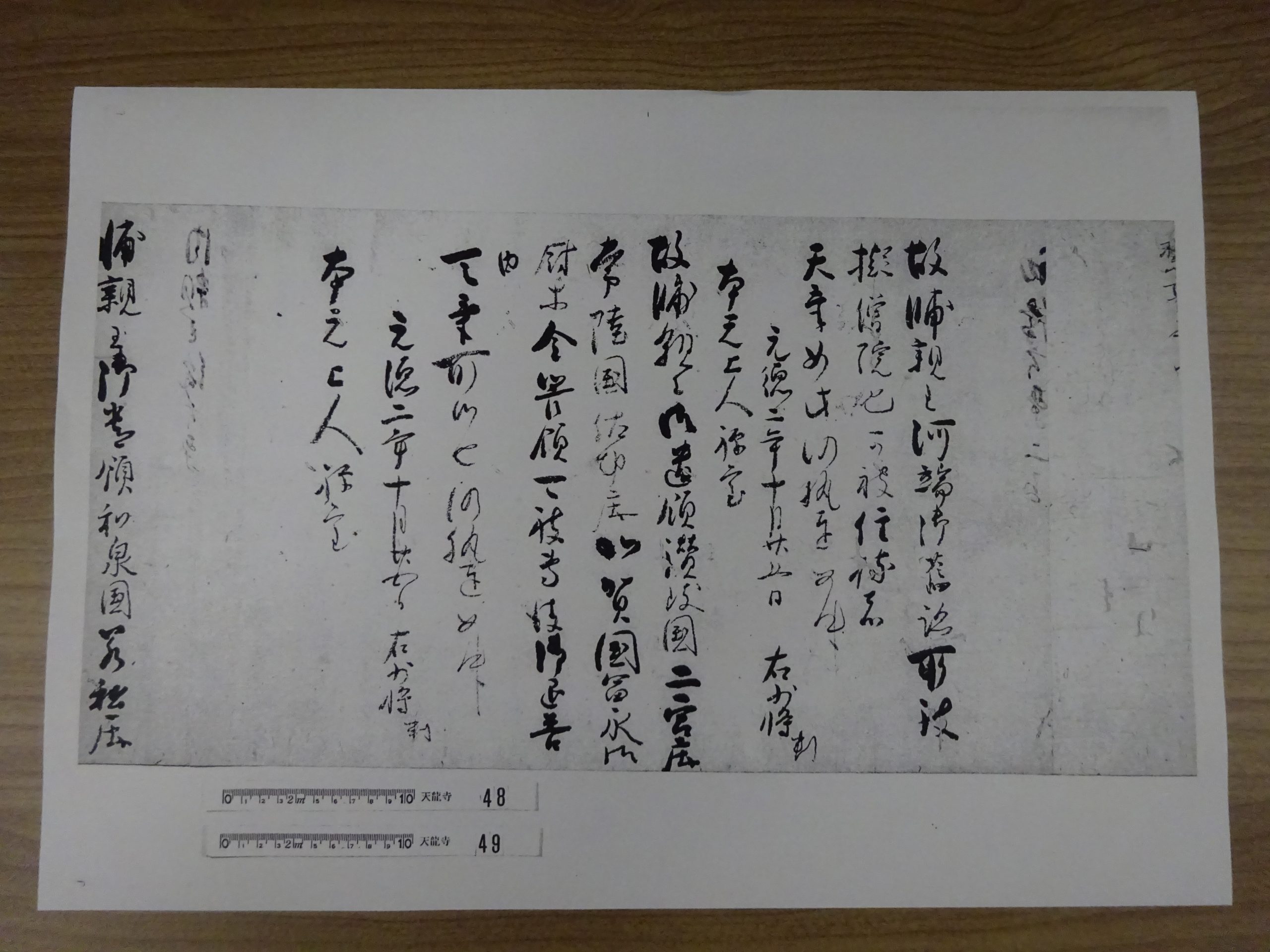

天龍寺文書 第48号 後醍醐天皇綸旨案

48 後醍醐天皇綸旨案

故帥親王河端御旧跡所被擬僧院

也、可被住持者、天気如此、

仍執達如件

元徳二年十月二十五日

本元上人禅室( 元翁本元 )

解説)

亡くなられた世良親王の河端の住まいを禅宗(臨済宗)の寺にしなさい。そして、その寺の住職には、元翁本元がなるようにとの後醍醐天皇からの綸旨である。

関連資料

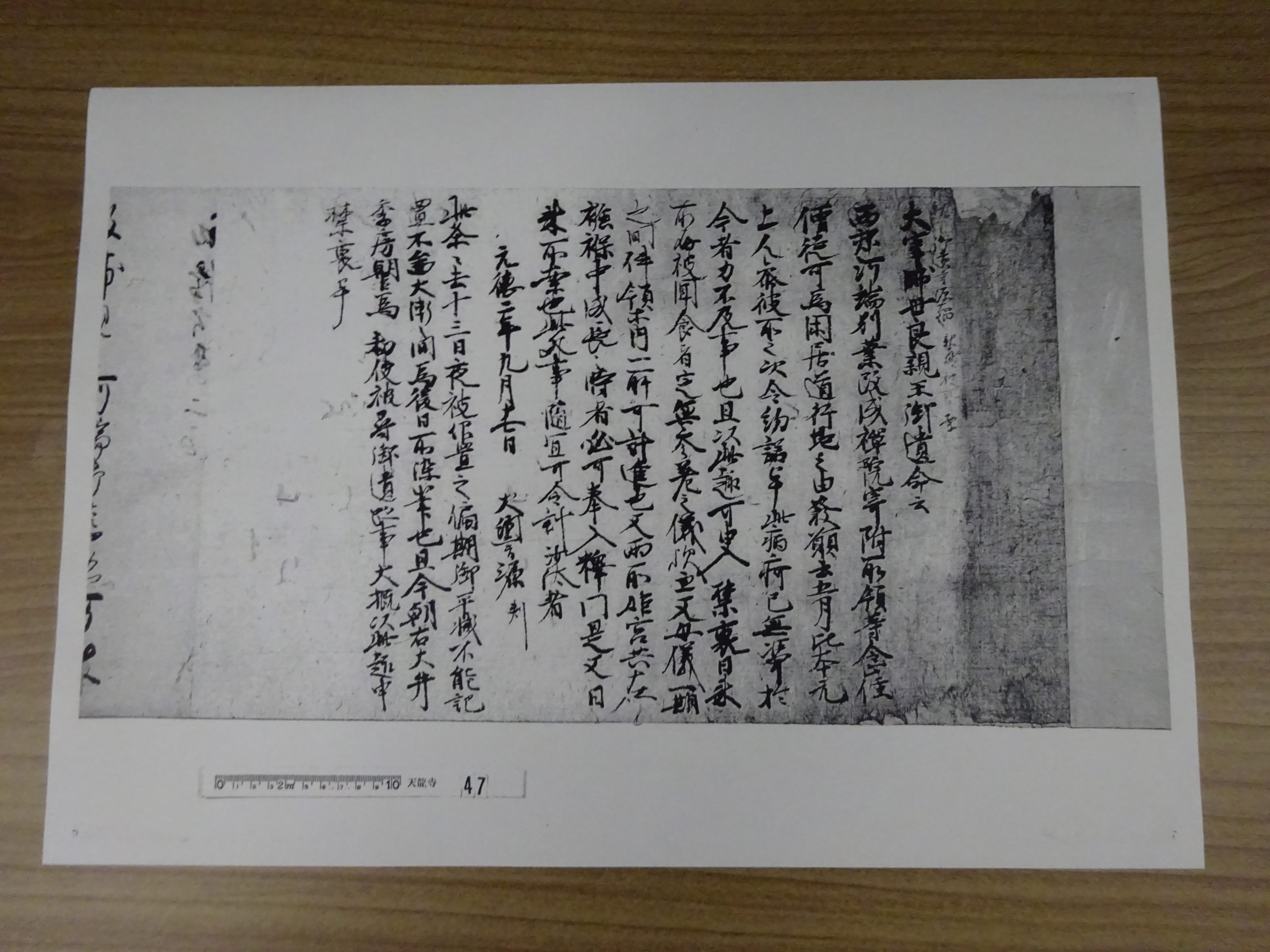

天龍寺文書 第47号 大宰帥世良親王遺命記案

47 大宰帥世良親王遺命記案

大宰帥世良親王御遺命云

西郊河端別業改成禅院、寄付所領等、

令止住僧徒、可為閑居道行地之由発願、去五月比本元上人(元翁本元)参彼所之次令約諾畢、此病痾巳無憑、

於今者力不及事也、且以此趣可申入

禁裏、日来所存被聞食者、定無参差之儀歟、兼又母儀一期之間、件領等内一所可計進也、又両所姫宮共在

襁褓中、成長之時者、必可奉入釈門、是又日来所案也、此外事随宜可令計沙汰者

元徳二年九月十七日

大納言源(北畠親房)

此条々去十三日夜被仰置之、偏期御平減不能記置、不図大漸之間、為後日所染筆也、且今朝右大弁季房朝臣(万里小路季房)為勅使被尋御遺跡事、大概以此趣申禁裏畢

(解説)世良親王のご遺言により、河端の地を禅寺にする。そして、元翁本元を住持にするとの内容である。

関連資料

天龍寺文書 第698号 篠原長房書状(文書形式)

698 篠原長房書状

就御寺領物集女庄野之儀、

芳書令拝見候、様躰無案内之儀

候条、三向可申談候、

有様之上不可存疎意候、

仍青銅参十疋被懸御意候、

本望之至候、猶追而可得貴意候、

恐惶謹言

十一月十三日 長房(花押)

出官

奉行

単寮

臨川寺

雲居庵

御報

(解説)

永禄九年(1566)十一月十三日の文書と推定されている。篠原長房は、阿波国の三好氏の家臣。室町幕府十四代将軍の足利義栄を奉じて、畿内に上陸し、その存在感を示した。

この文書は、政情が安定しなかった京都周辺の状況を表したものである。

天龍寺領の山城国物集女庄(現在の京都府長岡京市周辺)の知行を引き続き天龍寺が望み、篠原が、その意を三好長逸に伝えたとある。

戦乱が広がるにつれて、天龍寺の寺領が、荒らされていくことになる。

関連資料

沖縄の有用植物:ハイビスカス

【説明】ハイビスカスはアオイ目アオイ科フヨウ属の常緑低木で、荒地で野生化しているものもあるが、主に庭や生垣、公園などで見られる。

葉は直径5~10㎝前後、広い卵型で先が尖っており、光沢のある濃い緑色。花は直径5~15㎝前後、広い漏斗状(ろうとじょう)で縁にフリル状の可憐で大きな丸い花びらを5枚つけ、赤色である。花は毎日のように次々と咲く。

ハイビスカスは、沖縄方言で「アカバナー」とよばれ、県民に親しまれている。方言の名称のとおり、従来はハイビスカス(ブッソウゲ)といえば赤い花が一般的であったが、今では品種改良のおかげで白、桃、紫、黄色、オレンジなど、さまざまな栽培種があり、防風林等の他に食用、繊維用、観賞用などが栽培されるようになった。

現在では、ハイビスカスは沖縄を象徴する明るいイメージをもつ花であるが、「アカバナー」の他に沖縄方言で「グソーバナ」ともよばれている。“グソー”とは沖縄方言で「あの世」という意味であり、古来、“仏壇や墓前に供える花”とされていた。そのため、敷地内に植えるのを嫌がる人もいるようだ。

【特色】ハイビスカスは、古くから薬草として気管支炎や月経不順等に効果があるとされ、花や葉、根を煎じて服用してきた。湿疹や腫れ物には、花と黒砂糖を混ぜ、患部につけたり、目の腫れや痛みには花に熱湯を注ぎ、その液で目を洗浄したりとよいとされてきた。沖縄では身近にあるハイビスカスはさまざまな活用方法で昔から良く活用されていた。

【古来の活用方法】

~洗髪(シャンプー)~

①水が入ったバケツに葉や花を入れ、汚れをよく落とす。

②汚れを落とした葉や花をお湯につけ、揉み解す。

③その後すりつぶして、粘り気のある成分を抽出する。

資料(メタデータ)