https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/04/DSCN9080.jpg

3000

4000

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-04-05 10:02:282021-02-08 15:14:09飛鳥川原宮(橘寺)

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/04/150410-150951-DSCN1815_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-04-05 09:55:512021-02-08 15:16:10飛鳥川原宮(川原寺)

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/04/180630-093454-DSCN9398_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-04-04 16:55:272021-02-08 18:32:52下原八幡神社(水無八幡宮)

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/04/180704-083427-DSCN9864_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-04-04 16:44:512021-02-08 14:56:33乗政八幡神社

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/04/IMGL2530_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-04-04 15:43:422021-02-08 14:58:21日龍峯寺

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/190325-110208-IMG_4912_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

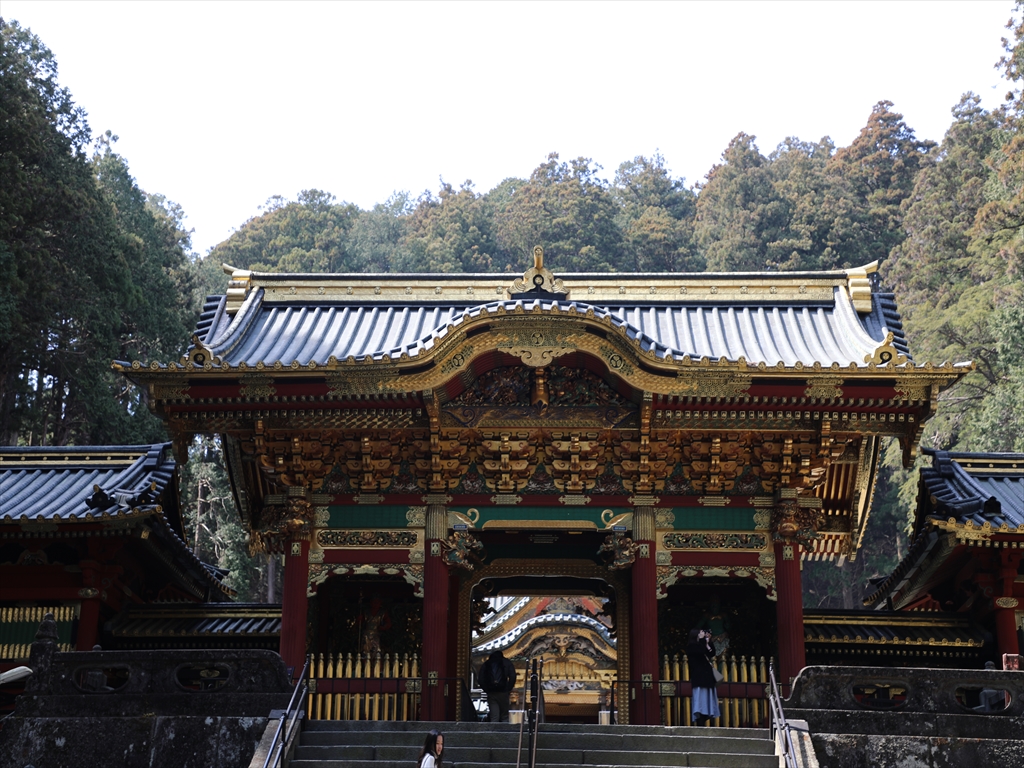

dapro2019-03-28 12:50:212021-02-08 14:52:00二荒山神社

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/190325-102903-IMG_4823_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-03-28 12:45:122021-02-08 14:53:11日光山輪王寺大猷院

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/190319-141745-IMG_4532_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

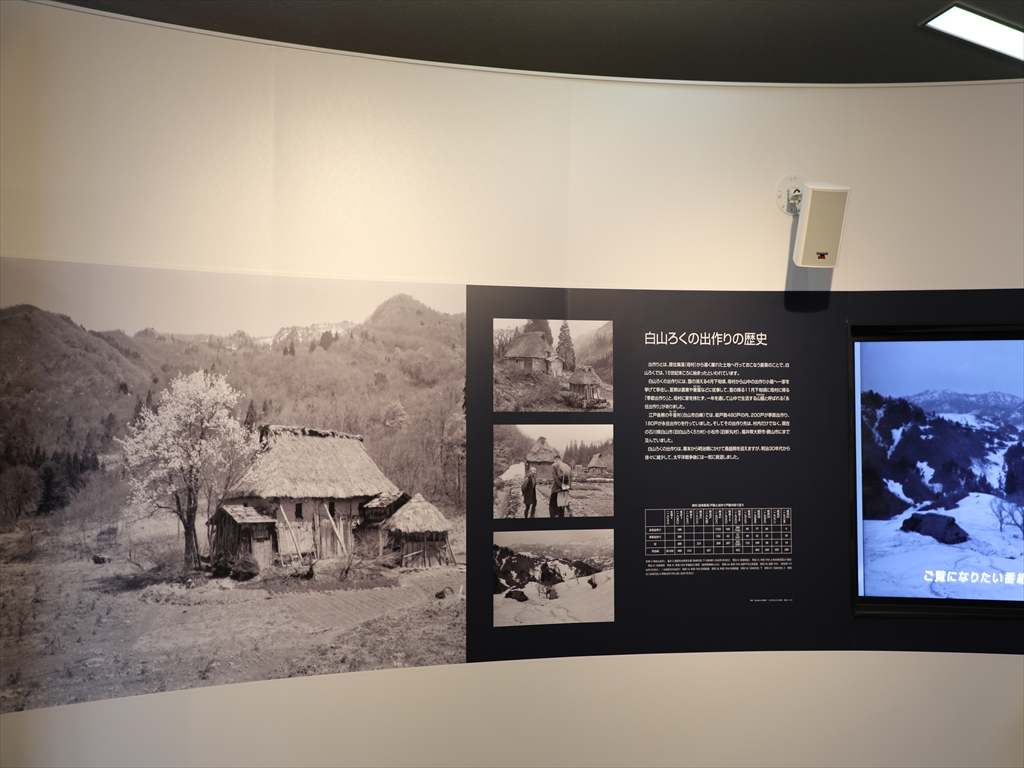

dapro2019-03-22 11:55:302021-03-11 18:34:15石川県立白山ろく民俗資料館

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/IMG_4367_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-03-04 16:16:142021-03-13 14:40:10白峰地区

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/IMG_4202_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-03-04 16:01:212021-03-13 14:40:37岩瀬家

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/03/190325-115218-IMG_5438_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-03-04 15:56:292021-02-08 14:50:50日光東照宮

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2019/02/IMG_4152_R.jpg

768

1024

dapro

https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg

dapro2019-02-04 13:39:572021-03-11 18:30:18劔神社