与那原の施設 沖縄県営与那原マリーナ

与那原マリーナは、1991年に始まった中城湾港マリンタウンプロジェクトをきっかけに整備され、2016年8月20日に開港した沖縄本島南部のマリーナである。総面積は7.1ヘクタールで、海上に66隻、陸上に226隻の船を収納可能。

2018年には日本最大級のマリーナクレーンを導入し、愛知県常滑市のマリーナりんくうに続き、60トンと20トンの2基のクレーンによるツーウェイ方式を採用している。さらに、幅10メートルの大型艇が入港できる施設は日本で与那原マリーナだけとされている。

マリーナでは、2019年10月から「イーストアドベンチャーセーリング」によるセーリング体験も行われており、ヨットの操縦や帆の上げ下げなどを実際に体験できるプログラムが用意されている。その他にも、チャーターボードを貸し切って釣りを楽しむこともでき、釣具のレンタル可能なため、手ぶらで気軽に参加できるのが魅力である。

資料(メタデータ)

与那原の施設_与那原マリーナ

与那原町の自然 運玉森

中城湾に面した与那原町の東南には雨乞森(133m)、北西には運玉森(標高158.1m)という山並みがひかえている。とくに、運玉森(うんたまムイ)は与那原町と西原町の境にある標高158.1mの森で、与那原小学校や与那原東小学校の校歌にも歌われ町民にも親しまれている。また、運玉森は、西原町に伝わる民話に登場する義賊「ウンタマギルー(運玉義留)」が隠れ住んでいた場所として伝説になっている。

現在の運玉森は道が整備され、2024年3月には運玉森の頂上に平和広場が設けられている。与那原町の公式サイトには、与那原町役場から運玉森の頂上までルート案内が掲載され、案内板や駐車場なども整備されて安全に訪れることができるようになっている。

平和広場は戦争について学ぶ場所として地域の学校や住民による学習活動に利用され、与那原市民にとって沖縄の過去と現在を結ぶ大切な場所となっている。

資料(メタデータ)

与那原町の自然_運玉森

与那原町の施設 与那古浜公園

与那古浜公園は、埋め立てにより造成された与那原町東浜地区に位置する、町内最大の公園です。美しい海岸線を望み、芝生広場や運動広場などが整備されており、世代を問わず多くの人々に親しまれる憩いの場となっています。この一帯は、1996年(平成8年)から始まった埋立事業により誕生した新しいまち「マリンタウン」として整備されました。

公園名の「与那古浜」は、琉球王朝時代から敗戦直後まで、山原船が行き交い、与那原が港町・陸海交通の要所として栄えた歴史に由来しています。琉球王国時代に編纂された歌集『おもろさうし』にも「よなはま」「よなこはま」として登場し、与那原の浜が神聖な場所であったことがうかがえます。沖縄県立博物館・美術館が所蔵する「間切図 島尻」にも「與那小浜」という文字が確認できます。

与那古浜公園では、毎年「与那原大綱曳まつり」与那古浜公園と御殿山青少年広場を会場に行われます。まつり会場となる与那古浜公園では出店や音楽ライブが行われ、翌日には大綱曳の本番が御殿山青少年広場で行われます。また12月~1月にかけて「YONABARU illumination」が開催され、多くのイルミネーションで公園が彩られます。イベント日以外でも、土日祝、長期休暇には、公園で多くの親子や子どもたちが元気に遊ぶ姿が見られ、地域に愛され、地域に活気をもたらす公園です。

資料(メタデータ)

与那原町の公共施設_与那古浜公園

沖縄の歴史上人物 百十踏揚/百十踏揚の墓

百十踏揚(ももとふみあがり、生没年未詳)は、琉球王国第一尚氏王統の尚泰久王(在位1454〜1460)の王女です。彼女は王命により勝連按司の阿麻和利に嫁ぎ、政治的な婚姻の一環を担いました。その後、阿麻和利が謀反を企てたとして討たれると、大城賢勇(鬼大城;越来 賢雄。15世紀琉球王国の武将で、鬼大城の名で知られる。越来は後に越来間切の総地頭となって以降のものであり以前は大城賢雄であった)に降嫁したと伝えられています。

『おもろさうし』には〈百ぢやらの主てだ、成りよわちへ〉と詠まれており、王女として華やかな地位にあったことや、神女として霊力を持ち活躍していた姿をうかがうことができます。百十踏揚は「神女名」としても知られており、政治権力の中枢において宗教的な役割を果たした女性でもありました。

しかし、彼女の生涯は権力闘争に翻弄されました。二人の夫─阿麻和利と大城賢勇─はいずれも非業の死を遂げ、百十踏揚は政略結婚の犠牲者として不幸な運命を辿ったといえます。特に賢勇の死については「尚泰久王の命による誅殺説」と「第二尚氏による攻伐説」があり、真相は定かではありませんが、いずれも政治的対立の中で命を落としたと考えられています。

参考1:らしいね南城市|沖縄県南城市観光ポータルサイト,https://www.kankou-nanjo.okinawa/,[アクセス2022/12/03]

参考2:辺戸名朝有「百度踏揚」沖縄大百科事典刊行事務局『沖縄大百科事典』下巻 沖縄タイムス社 p.677.

資料(メタデータ)

沖縄の歴史上人物_百度踏揚

与那原の交通 くじら橋

与那原町は沖縄本島中部の東海岸に位置し、近年では那覇市のベッドタウンとして開発が進みつつある地域で、新しい住宅地やマンションの建設も相次ぎ、若い世帯の流入が増えている地域です。

町の東側には中城湾を埋め立てて造成された東浜地区が広がり、それを囲むように「東浜水路」が整備されています。この水路には、「くじら橋」「東浜橋」「えびす橋」「世持橋」「与那古橋」「ゆめなり橋」「ほかけ橋」の7つの橋が架けられています。

中でも「くじら橋」は、東浜地区と知念高校裏を結ぶ最も海側に位置する橋で、埋め立て前にこの付近にあったクジラービシあ(くじらの形をした岩)に由来して名付けられました。

与那原町のシンボル的存在として親しまれており、晴れた日には中城湾を一望できる撮影スポットです。かつて漁業が盛んだった与那原の海とのつながりを感じられる場所でもあり、与那原町の自然と歴史が感じられる景観となっています。

資料(メタデータ)

与那原町の暮らし_くじら橋

沖縄の自然 泡瀬干潟

沖縄市の東海岸に広がる泡瀬干潟は、約250ヘクタールに及ぶ国内最大級のサンゴ礁干潟です。砂・泥・サンゴ礫・海草藻場・サンゴ礁が複雑に入り混じる環境で、その多様性と規模から、東京湾の盤州干潟や九州・有明海の干潟と並び、日本を代表する干潟のひとつとして注目されています。

この干潟は、干潮時には豊富な底生生物が姿を現し、シギ・チドリ類などの渡り鳥にとって国際的に重要な中継地となっています。そのため、渡り鳥の保全や干潟生態系の研究にとって格好の場となり、国内外の研究者や市民による調査・観察活動が続けられています。

さらに、泡瀬干潟は埋め立て開発をめぐる議論を背景に、保全活動や環境教育の場としても注目されており、「泡瀬干潟を守る連絡会」をはじめとする市民運動は、学術研究と地域社会をつなぐ実践の場ともなっています。このように、泡瀬干潟は自然環境の保全と地域社会のあり方を考える場になっています。

資料(メタデータ)

沖縄の自然_泡瀬干潟

【授業】教育方法論(2025年度版)

Ⅰ はじめに

21世紀の知識基盤社会における「学力」は「他者と協働しつつ創造的に生きていく」ための資質・能力の育成である。そのために,学習活動では,他者と共に新たな知識を生み出す活動を引き出しつつ深い知識を創造させていく経験を,数多く積ませることが重要である。また,情報化や国際化が進み,社会が⼤きく変化する中で,学校,そして教師は様々な変化に直面している。児童に求められる学力の変化や授業でのICT活用など,教師はどう対応していけばよいのでしょうか。本講座では「インストラクショナルデザイン」を手がかりに,学びの基礎としてのインストラクショナルデザインについて考える。

Ⅱ 授業の目的・ねらい

知識基盤社会とは,新しい知識やアイデア,技術のイノベーションがほかの何よりも重視される社会である。そのイノベーションのために,他者とのコミュニケーションやコラボレーション(協働,協調)が重視され, それらが効果的・建設的に行えるように,人と人を繋ぐコミュニティやICTの役割に注目が集まっている。つまり,現在決まった答えのないグローバルな課題に対して,大人も子供も含めた重層的なコミュニティの中で,ICT を駆使して一人ひとりが自分の考えや知識を持ち寄り,交換して考えを深め,統合することで解を見出し,その先の課題を見据える社会へと,社会全体が転換しようとしている。ここでは,その高度情報社会とそれに応じて求められる資質や能力について考える。

Ⅲ 授業の教育目標

(1)「インストラクショナルデザイン」を手がかりに,効果的・効率的・魅力的な授業づくりや学びの方法について考え,自分の考えを具体的に述べることができる。

(2)21世紀に求められる学力を育む新たな授業と評価を,背景や実践事例を紹介しながら考え,説明できる。

(3)目標を分析して構造がわかると,評価規準ができる。目標の構造がわかるというのは,評価規準のなかで,重要度を決定することを考える。

(4)「教えないで学べる」研修の視点を考え,整理し提示する。

(5)協働学習の手法の一つである「ジグソー学習法」を経験し,学習者自身で知識を統合して答えを出す学習活動過程について理解を深め,その効⽤を考える。

第1講 教育方法の歴史 ~教えと学びのパラダイムの交錯~

1.何を学ぶか

(1)教育方法の歴史としての行動主義的学習観について

(2)教育方法の歴史としての認知主義的学習理論について

(3)教育方法の歴史としての構成主義的学習理論について

(4)教育方法の歴史としての社会構成主義的学習理論について

(5)これからの学びにおける,学習者の学びに向かう態度とは何か

2.学習到達目標

(1)幼稚園教育要領・学習指導要領の転換が図られていることを理解し,説明することができる。

(2)現在の幼稚園教育要領・学習指導要領において,重要視されている学習者の主体的に学ぶ態度(自律的な学び)について,具体例を示しながら説明できる。

3.研究課題

(1)教育方法の歴史としての,学習観の変遷を,学習者の具体的な姿を示し,述べなさい。

(2)現在の学習観において,重要視されている学習者の主体的に学ぶ態度(自律的な学び)について,具体例を示し,述べなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第2講 インストラクショナルデザイン

1.何を学ぶか

(1)インストラクショナルデザインとは

(2)教材開発とインストラクショナルデザイン

(3)ADDIE

2.学習到達目標

(1)インストラクショナルデザインとは何か説明できる。

(2)ADDIEモデルについて事例をあげて説明できる。

3.研究課題

(1)ADDIEのプロセスを検討し,折り紙を折れるようになる教材を作成しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第3講 21世紀に求められる学力と学習環境

1.何を学ぶか

(1)知識基盤社会で求められる力

(2)21世紀型学力を育成する授業への変革

(3)授業・教育課程のすがた

(4)評価のすがた

(5)取り組み事例

2.学習到達目標

(1)21世紀に求められる学力について説明できる。

(2)資質・能力を引き出す授業の条件を説明できる。

3.研究課題

(1)知識習得モデルと知識創造モデルの違いを説明しなさい。

(2)知識習得モデルから知識創造モデルへの授業改善について,具体例をあげて説明しなさい。

(3)変容的評価について,具体例をあげて説明しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第4講 システム的アプローチによる授業の設計

1.何を学ぶか

(1)システム的アプローチ

(2)研修を設計する

(3)TOTEモデル

(4)カークパトリックモデル

2.学習到達目標

(1)システム的なアプローチ(システムズアプローチ)の意味を理解し,説明できる。

(2)システムズアプローチの理論を基に,研修講座の設計の基本的な考え方を整理し,述べることができる。

3.研究課題

(1)システムズアプローチとは,どのような考えかを整理して,述べなさい。

(2)システムズアプローチの考えを基に,自身が行うと仮定する授業の設計の基本的な考え方を整理し,述べなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第5講 授業の分析と設計

1.何を学ぶか

(1)授業の目標分析

(2)教育目標の分類学

(3)教材の構造

(4)授業の設計・開発の手順

2.学習到達目標

(1)何を学ぶのか,そのための授業のあり方について説明できる。

(2)システム的な授業設計・開発の手順を5つに分けて説明できる。

3.研究課題

(1)自分が授業を行うとするならば,何を学ぶ授業とするのかを具体的に述べなさい。学ぶことを実現するために,どのような授業とするのか,その方針を述べなさい。

(2)(1)で述べた授業を基に,システム的な授業設計について,①何をしたいのか②何学びたいか③何を指導したいか④どのような順序で学ぶのか⑤それを指導するために,何がいるのか,の5つに分けて,具体例を示しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第6講 学習目標のデザイン

1.何を学ぶか

(1)学習目標の明確化

(2)学習目標の分類

(3)明確な学習目標を設定する

2.学習到達目標

(1)ブルームの教育⽬標分類について,行動目標による例を取り挙げて説明できる。

(2)ガニェの学習成果の5分類について,具体例を挙げて説明できる。

(3)明確な学習目標について,研修を仮定し,具体的に説明できる。

3.研究課題

(1)ブルームの教育目標分類について,行動目標による例を取り上げて説明しなさい。

(2)ガニェの学習成果の5分類について,具体例を挙げて説明しなさい。

(3)明確な学習目標について,具体的な単元において設定しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第7講 e-Learningの方法と技術

1.何を学ぶか

(1)e-learning

(2)e-learning開発の方法

2.学習到達目標

(1)e-Learningとは,どのような学び方であるのか,そしてどのような特徴を持っているのかを,具体的な授業を例に,説明できる。

(2)e-Learningを活用した授業を,具体的に立案できる。

3.研究課題

(1)e-Learningとは,どのような学び方であるのか,そしてどのような特徴を持っているのかを,具体的な授業を例に述べなさい。

(2)e-Learningを活用した授業を,具体的に立案しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第8講 ハイブリッド型授業の方法と技術

1.何を学ぶか

(1)遠隔教育

(2)e-learningと遠隔授業を組み合わせた授業構成

(3)遠隔教育の必要性

(4)遠隔協働学習のすすめ

2.学習到達目標

(1)ハイブリット型授業について具体的に説明できる。

(2)ハイブリット型授業で授業設計ができる。

3.研究課題

(1)遠隔教育の変遷について説明しなさい。

(2)ハイブリット型授業の3つのパターンについて,具体例を挙げて説明しなさい。

(3)ハイブリット型授業を具体的に企画しなさい。

(4)ハイブリット型授業の課題について具体例を挙げて説明しなさい。

(5)遠隔教育の必要性について具体例を挙げて説明しなさい。

(6)遠隔協働学習を企画し,実際にやってみなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第9講 魅力ある研修をつくる

1.何を学ぶか

(1)研修を始める前に

(2)講師の指導力

(3)ガニェの9教授事象

(4)講師が身に付けるべきスキル

(5)受講者に身に付けさせたいスキル

(6)学習環境を整える

2.学習到達目標

(1)魅力ある研修をつくる講師の指導力について説明できる。

(2)ガニェの9教授事象について具体例をあげて説明できる。

3.研究課題

(1)ガニェの9教授事象をもとに,魅力ある研修をつくるのにどのような研修の展開をするとよいのかについて,具体的な教育・保育活動をあげながら,グループで話し合って発表しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第10講 学習意欲を高める

1.何を学ぶか

(1)動機づけを高める要因

(2)ARCSモデル

(3)アンドラゴジーとペダゴジー

(4)学習意欲を高める指導法

(5)学ぶ意欲を保ち続けるために

2.学習到達目標

(1)学習意欲を高める指導法について説明できる。

(2)ジョン・M・ケラーの ARCS モデルについて具体的に説明できる。

(3)アンドラゴジーをもとにして学校式教育から大人の学び支援について,その違いを具体的に説明できる。

3.研究課題

(1)アンドラゴジーをもとにして,学校式教育から大人の学び支援について,その違いを具体的に5つあげて,KJ 法を使って,グループごとに分類し,説明しなさい。

(2)各グループで,学習の動機づけの具体的な方法をあげて,ジョン・M・ケラーの ARCSモデルのどの分類にあたるか分類しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第11講 協働的な学びをデザインする

1.何を学ぶか

(1)日本における協働学習

(2)協働学習と互恵的教授法の考え方と学習効果

(3)協働学習に影響を与える要因

(4)協働学習のデザインの手法

(5)協働学習を支援する教材開発

2.学習到達目標

(1)協働学習の考え方を理解し実際に授業デザインできる。

(2)ワークショップの手法を5種類説明できる。

(3)ジグソー学習について説明できる。

3.研究課題

(1)協働学習の手法の一つである「ジグソー学習法」を経験し,学習者自身で知識を統合して答えを出す学習活動過程について理解を深め,その効用を検討しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第12講 新たな学びと教育リソース

1.何を学ぶか

(1)反転授業

(2)メディアを組み合わせた教育リソース

(3)新たな学びと教育リソース

(4)デジタルアーカイブと教育リソースの連携

2.学習到達目標

(1)反転授業について具体例を挙げて説明できる。

(2)反転授業について具体的に授業設計ができる。

3.研究課題

(1)反転授業とその効果と可能性について説明しなさい。

(2)反転授業の学習展開について具体的に説明しなさい。

(3)反転授業の学習展開について具体的に指導案を作成しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第13講 行動変容のモニタリング技法

1.何を学ぶか

(1)教育支援プログラム(スクールアーク)

(2)カークパトリック・モデル

(3)行動変容のアンケート調査の実施

(4)実践から10年後の追跡調査

2.学習到達目標

(1)行動変容とは何か具体例を挙げて説明できる。

(2)行動変容を起こすための仕掛けには何が必要か説明できる。

(3)行動変容を評価する方法について説明できる。

3.研究課題

(1)行動変容の評価についてその効果と可能性について説明しなさい。

(2)行動変容を促す研修企画について具体的に説明しなさい。

(3)カークパトリック・モデル(Kirkpatric Model)の4段階評価を活用する事例を考えなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第14講 「教えないで学べる」という新たな学び

1.何を学ぶか

(1)J・Bキャロル(Carroll)の学校学習の時間モデル

(2)「教えないで学べる」学習環境

2.学習到達目標

(1)「教えないで学べる」とはどのようなことか具体例を挙げて説明できる。

(2)「教えないで学べる」という新たな学びの設計ができる。

3.研究課題

(1)J・B・キャロル(Carroll)の学校学習の時間モデルについて説明しなさい。

(2)「教えないで学べる」学習環境について具体的に説明しなさい。

(3)「教えないで学べる」研修を実現するための手立てを考えなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

第15講 授業を分析してみよう

1.何を学ぶか

(1)学びを改善する意義

(2)学びを記録・分析する方法

(3)学びの振り返りの意義と方法

2.学習到達目標

(1)学びを改善する意義を,自分にとってとして捉え,生み出すことができる。

(2)学びを記録して,分析・振り返ることを実践できる。

3.研究課題

(1)学びを改善する意義を説明しなさい。

(2)模擬的な授業を例に取り挙げ,それに対して学びの記録・分析の方法を立案しなさい。

(3)学びの振り返りの方法を活用して,自分の学びの振り返りを実施しなさい。

4.プレゼン資料

5.動画資料

Ⅳ レポート課題

課題1 教育の方法・技術を学んで、各講の課題に取り組まれたと思います。テーマ1~8の中から、現在の自分の中で、最も興味を持った課題を1題選択して、その解を述べてください。

回答の際に、第〇講 課題番号 を必ず書いてください。

※興味とは、自分がもっと考えてみたいと思えたこと、と捉えてください。

※字数は、各課題に従います。課題に字数制限がない場合は、A4・1ページとします。

課題2 教育の方法・技術を学んで、各講の課題に取り組まれたと思います。テーマ9~15の中から、現在の自分の中で、最も興味を持った課題を1題選択して、その解を述べてください。

回答の際に、第〇講 課題番号 を必ず書いてください。

※興味とは、自分がもっと考えてみたいと思えたこと、と捉えてください。

※字数は、各課題に従います。課題に字数制限がない場合は、A4・1ページとします。

Ⅴ アドバイス

課題1解説 各講のテキストや動画を再度見直したり,参考文献を読んだりしてください。

「自分の解」を導き出すことを意識してください。

課題2解説 各講のテキストや動画を再度見直したり,参考文献を読んだりしてください。

「自分の解」を導き出すことを意識してください。

Ⅵ 科目修得試験:レポート試験

「インストラクショナルデザイン」を手がかりに,効果的・効率的・魅力的な授業づくりや学びの方法について,自分の考えを具体的に述べることができる。インストラクショナルデザインに基づいた具体的な学びの例を提示し,述べること。

Ⅶ テキスト

・齋藤陽子著(2024)『教育の方法・技術』岐阜女子大学

Ⅷ 参考文献

1)P・グリフィン著:21世紀型スキル 北大路書房

2)鈴木克明)(2015)『研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン』北大路書房

3)岐阜女子大学編:教材開発の基礎としてのインストラクショナルデザイン

資 料

1.1e-Learnirng科目ガイドブック(教育の方法・技術)

3_1 教育の方法・技術_テキスト

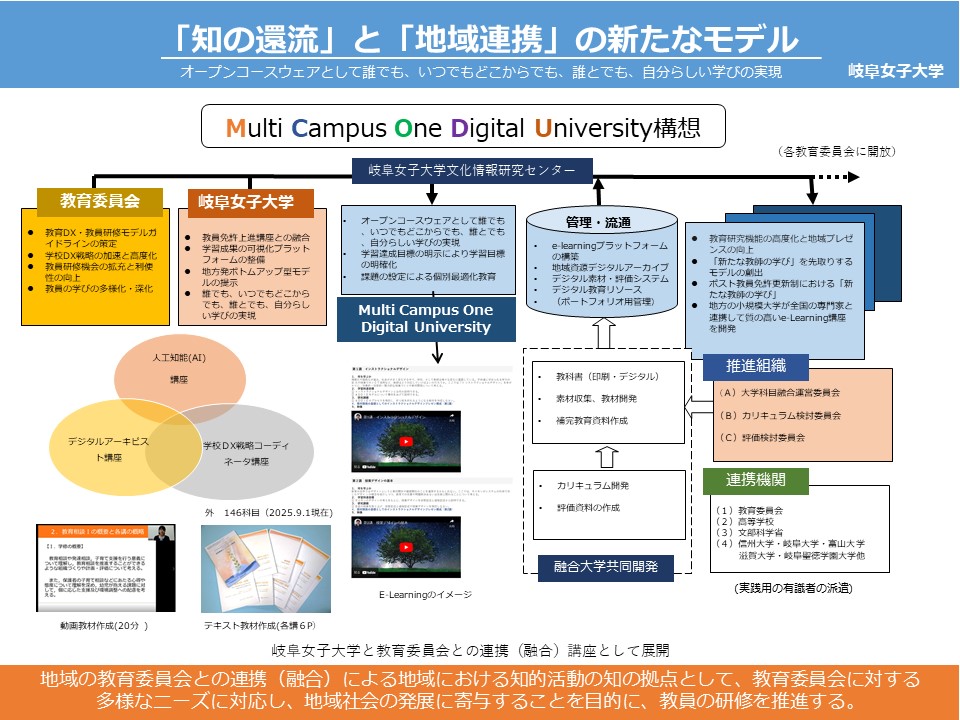

【研究】教育DXにおける地域大学の役割

地方の小規模大学がe-Learningで「学校DX戦略コーディネータ講座」を全国の専門家と連携して開発し、それを教育委員会の教育DX講座で活用し、さらに教員免許状上進の単位として認定することは、文部科学省が推進する教育DXおよび教員研修の高度化において極めて大きな意義と効果を持つ。

この取り組みは、単なるデジタル化にとどまらず、教育の質的向上、地域格差の是正、そして教員の専門性向上という多角的な視点から、文部科学省が目指す教育改革の方向性と合致している。

【ポイント】

このプロジェクトのポイントは以下の点である。

地方創生と教育DXの融合: 地方大学がそのリソースを活かし、地域教育の課題解決に貢献するモデル的な事例

教員研修の質的向上と機会の平等化: e-Learningを活用することで、時間的・地理的制約を克服し、すべての教員に質の高い研修機会を提供

産官学連携の新しい形: 大学、教育委員会、そして全国の専門家が連携することで、単独ではなしえない大きな成果を生み出す

この取り組みは、教育DXを推進する上での重要なマイルストーンであり、今後の教育改革において、大学が果たすべき役割の新たな可能性を示唆する。

1. 教育DXにおける地域大学の意義

文部科学省は、「GIGAスクール構想」に代表されるように、教育現場におけるデジタル活用を強力に推進している。しかし、単にICT機器を導入するだけでは、真の教育DXは実現しない。重要なのは、その機器を教育活動にどのように統合し、教員がデジタル技術を効果的に活用できる能力を身につけることである。この点で、地方の小規模大学が全国の専門家と連携して質の高いe-Learning講座を開発することは、以下のような意義がある。

① 専門家ネットワークの構築と知の集約

地方大学が単独で教育DXの専門講座を開発することは困難である。しかし、全国の専門家が参画することで、最新の知見や実践事例が集約され、質の高いコンテンツが作成される。これは、大学の地理的制約を克服し、全国レベルの専門知識を地域に還元するモデルとなる。

② 地域ニーズに即したコンテンツの提供

地方大学は、その地域の教育現場の課題やニーズを深く理解している。全国の専門家の知見をベースとしつつも、地域の特性を踏まえた事例や課題を盛り込むことで、より実践的で現場に即した講座を提供できる。これにより、画一的なデジタル教育ではなく、地域ごとの特色を活かした教育DXの推進が可能となる。

③ 高等教育機関の地域貢献

文部科学省は、大学に地域社会への貢献を強く求めている。このe-Learning講座は、大学が保有する知的な資産を教育現場に提供し、教員研修という形で直接的に地域教育の質向上に貢献する好事例である。

2. 教員免許状上進講習としての効果

教員免許状上進は、教員が最新の教育動向や専門知識を学び、指導力の維持・向上を図るための重要な制度である。この講座が教員免許状上進の単位として認定されることは、以下の点で大きな効果をもたらす。

① 教員研修機会の拡充と利便性の向上

e-Learning形式の講座は、地理的な制約や多忙な教員のスケジュールに対応し、研修機会を大幅に拡充する。特に、地理的に離島が多く、研修機会が限られがちな地域にとって、時間や場所を選ばずに学べるe-Learningは非常に有効である。これにより、すべての教員が公平に質の高い研修を受けられる環境が整備される。

② 教育DXに関する専門的知識の普及

教員免許状上進は、すべての教員に受講が期待されている。この講座が認定されることで、教育DXに関する専門的な知識やスキルが、特定の意欲の高い教員だけでなく、すべての教員に広く普及する機会となる。文部科学省が目指す「誰一人取り残さない学び」の実現には、教員のデジタル活用能力の底上げが不可欠であり、本講座はその基盤を築く上で重要な役割を果たす。

③ 研修内容の高度化と実践性

e-Learning講座は、動画、シミュレーション、オンラインディスカッションなど、多様な学習コンテンツを盛り込むことが可能である。これにより、一方的な知識伝達に留まらず、より能動的で実践的な学びを提供できる。また、全国の専門家が作成したコンテンツは、現場での実践に直結する内容が多く、教員の指導力向上に直接的に貢献する。

3. 教育委員会との連携の意義

教育委員会との連携は、この取り組みの地域社会へのインパクトを最大化する。

① 地域課題の解決に向けた協働

地域の教育委員会は、地理的要因から教育における情報格差が課題となることがある。このe-Learning講座は、地理的制約を乗り越え、県内すべての教員に質の高い研修機会を提供できる。これは、文部科学省が推進する「地域の特色を活かした教育」と「デジタルを活用した教育格差の是正」の両方を具現化するものである。

② 成功事例の全国展開

地方大学と教育委員会が連携して、全国の専門家の知見を活用し、教員研修を高度化するというモデルは、他の地域にとっても大きな参考になる。文部科学省は、このような成功事例を全国に共有することで、教育DXの取り組みをさらに加速させることができる。この事例は、他の地域大学や教育委員会に新たな連携の可能性を示唆する。

これらの取り組みは、地方の小規模大学が、その強みである地域への密着性を活かしつつ、全国の専門家と連携して教育の課題解決に貢献する新しいモデルを示している。

このモデルは単なるIT導入を超えた、教員の専門性向上、教育の質的向上、そして地域社会の活性化に資する重要な教育改革の一環と捉えられる。

地方大学が持つネットワークと知を最大限に活用し、教員研修のデジタル化と高度化を両立させる本プロジェクトは、日本の教育の未来を切り拓く先駆的な試みと言える。

イメージ図

令和7年度 教育DX研修講座【予定】

講座名:教育DX時代における新たな学び【学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅰ】】

目 的:子供たち一人一人に個別最適化され,創造性を育む学びとは何か,その実現のためのこれらの教育のDX時代における“新たな学び”とはどのような学びで,従来の学びとどのように異なるのかについて考える。

| 期日 | テーマ | 講師【予定】 | |

| 第1回 | 月 日 | ・学校DX戦略コーディネータとは

・教育DX時代における新たな学び ・21世紀に求められる学力と学習環境 ・主体的・対話的な深い学びの実現 |

|

| 第2回 | 月 日 | ・学習目標とその明確化

・学習目標のデザイン ・教えて考えさせる授業の展開 ・協働的な学びのデザイン |

|

| 第3回 | 月 日 | ・「教えないで学べる」という新たな学び

・遠隔授業のデザイン手法 ・自律的なオンライン授業の分析と設計 ・新たな学びと教育リソース |

|

| 第4回 | 月 日 | ・教育活動をデジタルアーカイブする

・思考力を高めるための学習プロセスの反応分析 ・高大連携による地域課題探究型学習 ・「教える」から「学ぶ」への変革 |

講座は、講義(1時間)とワークショップ(1時間)の組み合わせた講座

修了証明:遠隔教育特講(2単位)単位習得証明書並びに学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅰ】の履修証明書

令和8年度 教育DX研修講座【予定】

講座名:学校DX戦略の策定と展望 【学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅱ】】

目 的:学校DXは、デジタル技術を利用して教育と学校の運営を改革し、効率的で効果的な学習環境を提供する取り組みである。これにより、教育のデジタル化が進み、生徒がオンラインで個別化された学習を行うことが可能になる。ここでは、効率的で効果的な学習環境を提供する取り組みについて複眼的に考える。

| 期日 | テーマ | 講師 | |

| 第1回 | 月 日 | ・学校DXとは何か

・学校DXの基本概念 ・教育テクノロジーのトレンドと展望 ・デジタル教育プラットフォームの導入 |

|

| 第2回 | 月 日 | ・教育データとその活用

・デジタルリテラシーと教育 ・教育のカスタマイズと個別化 ・デジタルコンテンツの制作と活用 |

|

| 第3回 | 月 日 | ・オンライン教育とテレワーキング

・デジタルセキュリティとプライバシー ・教育ICTのインフラ整備 ・デジタル教育の評価と効果検証 |

|

| 第4回 | 月 日 | ・イノベーションとチェンジマネジメント

・プロジェクトマネジメントとリーダーシップ ・デジタル教育とELSI ・学校DX戦略の策定と展望 |

講座:講義(1時間)とワークショップ(1時間)の組み合わせた講座、()内は特別講師案

修了証明:遠隔教育特講(2単位)単位習得証明書並びに学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅰ】の履修証明書

資料

【研究】教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(Ⅲ)

教育DX(Digital Transformation)時代における“新たな学び”とは,教師がデジタル技術を活用し,学びのあり方やカリキュラムを革新させると同時に,教職員の業務や組織,プロセス,学校文化を革新し,時代に対応した教育を確立することである.

また,学びという側面から考えてみると教育DXの目的は,「個別最適な学びという“新たな学び”の実現」である.20世紀の学習観は,行動主義・認知主義の学習観を採用していた.しかし,21世紀に入り,学習観は「主体的・対話的な深い学びの実現」という構成主義・社会構成主義の学習観に移行した.この変化から分かるように,教育が「全員に同じ教育」から「個々が持つ能力を最大限活かす教育」に変化している.また,デジタルツールを学びに活用することで,さらなるクリエイティブな学びの実現もDX時代における“新たな学び”の目的とされている.ここでは,これらの教育DX時代のe-Learningカリキュラム開発の在り方について考える.

<キーワード>教育DX,デジタル・フュージョン・ラーニング,e-Learning,教育リソース

1.はじめに

デジタル・フュージョン・ラーニングは,伝統的な学習方法とデジタル技術を融合した新しい学習アプローチである.このアプローチでは,学習者がデジタルツールやオンラインリソースを活用しながら,対面授業や対話型の学習体験を組み合わせることで,より効果的な学びを提供することができる.

また,デジタル技術を活用することで,学習者はより柔軟な学習スタイルを選択し,自分のペースで学習を進めることができ,またデジタルツールを活用することで,学習者同士や教師とのコミュニケーションが促進され,より豊かな学習体験が可能となる.

このように,デジタル・フュージョン・ラーニングは,伝統的な学習方法とデジタル技術を融合させることで,より効果的・効率的で魅力的な学習環境を提供する新たな学習アプローチである.

2.教育DX時代におけるデジタル・フュージョン・ラーニング

「DX(Digital Transformation)」は,2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念である.その内容は「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」というもので,“進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること”と解釈できる.

ただし,教育DXが及ぼすのは単なる「変革」ではなく,デジタル技術による破壊的な変革を意味する「デジタル・ディスラプション」.すなわち,既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすものであると捉えられている.

このデジタル・フュージョン・ラーニングという学びの革新は,多様な子供たちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びにも寄与するものであり,特別な支援が必要な子供たちの可能性も大きく広げるものである.ここでは,子供たち一人一人に個別最適化され,創造性を育む学びとは何か,その実現のためのデジタル・フュージョン・ラーニングとはどのような学びで,そのために必要な学習環境について考える.

3.デジタル・フュージョン・ラーニングと新たな学習環境

学校における授業は,教科書や様々な教材等を使用して行われており,児童生徒たちの学びにとってこれらの果たす役割は極めて大きい.学校教育における重要なツールであるデジタル教科書・教材やタブレットPC等について,21 世紀を生きる児童生徒に求められる力の育成に対応した学習環境の整備の改善を図っていくことが必要である.

デジタル技術の活用により,一斉指導による学び(一斉学習)に加え,児童生徒一人一人の能力や特性に応じた学び(個別学習)や,児童生徒同士が教え合い学び合う協働的な学び(協働学習)を推進することにより,基礎的・基本的な知識・技能の習得や,思考力・判断力・表現力等や主体的に学習に取り組む態度の育成ができる.

こうした学びを,学校教育法第30 条第2項に規定する学力の3要素である「基礎的・基本的な知識・技能の習得」「思考力・判断力・表現力等の育成」「主体的に学習に取り組む態度の育成」という観点から見た授業を実践するためにデジタル・フュージョン・ラーニングに必要な新たな学習環境を次のように考えてみた.

(1)教育リソース

教育リソース(educational resources)とは,PCやタブレットPCで読むことができるように設計された電子化された資料などで,電子書籍(electronic Book),デジタル書籍,デジタルブック(digital book),eブック(e-book),オンライン図書(online book)も含まれる.

今後は,メディアの特性を生かし,学習者が主体的に活用でき,一人一人の学習者の特性に対応した教育リソースのあり方を調査研究する必要がある.

(2)e-Learning

e-ラーニング(e-Learning)を推進する上では,教育リソースであるデジタル教材(学習材)の整備が必要不可欠となる.デジタル教材(学習材)自体は,各学校の教育事情に応じて整備されるべきもので,一元的に学校間で利用できるものにはなりにくいと考えられる.しかし,リメディアル系やキャリア支援系等の共通基盤教材や,教育素材的なものは,内容的・用途的にも十分共有可能であり,こうした利活用可能なデジタル教材(学習材)・素材を具体的に検討し,実際に実践可能な学校間で提供しあえるルール作りを検討することが重要である.

(3)ラーニング・コモンズ

ラーニング・コモンズ(Learning Commons)とは,デジタル技術を活用しながら,学習者自身が主体となって学ぶ教育環境をいう.能動的学習授業では,まず①教育リソース(デジタル教材)で予習をした上で,授業の最初に仮説の予想をし,②仮説をグループで討議し,1人1台のタブレットPCで調査を行い,③調査結果をタブレットPCに接続された電子黒板(アクティブボード)を使って分析し,仮説が正しかったかどうかを検討する.その後,④結果を発表した後,電子黒板(アクティブボード)で仮説の内容を可視化しながらシミュレーションをし,仮説と調査結果の関係をグループで再討議し,⑤授業後に発展課題のレポートを作成する授業を推進するような,グループ・ディスカッション,ディベート,グループ・ワーク等による課題解決型の能動的学習を積極的に導入・実践することが必要となる.

4.デジタル・フュージョン・ラーニングという”新たな学び“

児童生徒が,十分な質を伴った学習時間を実質的に増加・確保するためにデジタル技術を利用した学習の方法として,授業の内容を教育リソース化し,授業外の時間にe-ラーニングで自主的に視聴できるようにする.このことにより,授業では事例や知識の応用を中心とした対話型の活動をする事が可能となる.このように,説明型の授業をオンライン教材化して授業外の時間に視聴し,従来宿題であった応用課題を教室で対話的に学ぶ教育方法(反転授業)を実践することも必要となる.

このことにより,学校においては,「答えのない問題」を発見してその原因について考え,最善解を導くために必要な専門的知識及び汎用的能力を鍛えること,あるいは,実習や体験活動などを伴う質の高い効果的な教育によって知的な基礎に裏付けられた技術や技能を身に付けることができる.

また,授業ための事前の準備(資料の下調べや読書,思考,学習者同士の議論など),授業の受講(教員の直接指導,その中での教員と学習者,学習者同士の対話や意思疎通など),事後の展開(授業内容の確認や理解の深化のための探究,さらなる討論や対話など)やインターンシップやサービス・ラーニング等の体験活動など,事前の準備,授業の受講,事後の展開を通した主体的な学びに要する総学習時間を確保することができる.

さらに,この学習支援を実施するためにも,主体的に学習をする学習者の利用目的や学習方法にあわせ,デジタル技術を柔軟に活用し,効率的に学習を進めるための総合的な学習環境であるラーニング・コモンズを学習施設に整備すると共に,このようなデジタル・フュージョン・ラーニングを推進していく必要がある.

5. e-Learningカリキュラム開発

地域産業や地域社会を担う人材確保のため,デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングを推進する,このためにリスキリング教育のための「Multi Campus One Digital University」を新たに構築し,地域人材の育成カリキュラムを開発し実践している.

産業界や社会のニーズを満たすリスキング教育プログラムの開発・提供を行い,社会人のスキルアップやキャリアアップ,キャリアチェンジを後押しする.本リスキング教育プログラムのコンセプトとして,時代の潮流に即した最先端で,各分野において最先端の知見を有する講師により,スキル修得を目指したコンテンツを活用し,いつでもどこでも学習できる環境であるオンデマンドな学習環境を構築する.

〇令和7年度,リスキリング教育プログラムとして開発する内容は以下の通りである.

① AI(人工知能)講座

超スマート社会(Society 5.0)の実現に向け,AIを活用して社会課題を解決し,新たな価値を創造できる人材の活躍が期待されている.世界的にAI人材不足が深刻化するなか,各企業の間で優秀なAI人材の争奪戦が行われており,AI人材育成に対するニーズが高まっている.ここでは,次のような内容でAI人材育成を行う.

■ AI(人工知能)概論【Ⅱ】:教員のための実践的データサイエンス入門

本講座は,教育現場においてデータサイエンスの基本的な知識とスキルを身につけ,実践的に活用できるように設計された教材である.データの収集・整理・分析・可視化の基本的な手法から,教育データの具体的な活用例,さらにデータ倫理やプライバシーの重要性まで幅広く解説する.教員が日常の授業や学校運営において,データを効果的に活用し,より良い教育環境を構築するための基礎知識と実践力を養うことを目的としている.データリテラシーの向上により,教育の質の向上や,個別最適化された指導,教育政策の立案にも寄与できる人材育成を目指す.

【学修到達目標】

①データサイエンスの基本的な概念と用語を理解し,説明できる.

②教育現場で扱うデータの種類や収集方法,整理の基本的な手法を理解し,実践できる.

③基本的な統計分析やデータの可視化技術を用いて,教育データから有益な情報を抽出できる.

④教育データの活用例や事例を理解し,自校や授業に応用できるアイデアを持てる.

⑤データの倫理やプライバシーに関する基本的な考え方を理解し,適切に対応できる.

② デジタルアーキビスト講座

デジタルアーキビストとは,文化・産業資源等の対象を理解し,著作権・肖像権・プライバシー等の権利処理を行い,デジタル化の知識と技能を持ち,収集・管理・保護・活用・創造を担当できる人材のことをいう.ここでは,デジタルアーキビスト資格と絡め知的財産人材の育成を行う.

■ デジタルアーカイブ概論【Ⅱ】:デジタルアーカイブにおける新たな価値創造

デジタルアーカイブは,さまざまな分野で必要とされる資料を記録・保存・発信・評価する重要なプロセスである.このデジタルアーカイブは,わが国の知識基盤社会を支えるものであり,デジタルアーカイブ学会でも,デジタルアーカイブ立国に向けて「デジタルアーカイブ基盤基本法(仮称)」などの法整備への政策提言を積極的に行っている.今後,知識基盤社会おいてデジタルアーカイブについて責任をもって実践できる専門職であるデジタルアーキビストが必要とされている.ここでは,デジタルアーキビストの学術的な基礎として,デジタルアーカイブに関する歴史から我が国の動向並びにデジタルアーカイブの課題を学ぶ.また,この内容は,今後の学修におけるデジタルアーキビストの学びの地図となる.

【学修到達目標】

①日本の目指す知識基盤社会を支えるのはデジタルアーカイブといっても過言ではない.初期の文化遺産を中心とした展示やウェブ公開など提示中心から,いかに社会の全領域で知的生産やナレッジマネジメントに活用できるインターフェイス,横断的ネットワークなどの環境を確保するかの段階に入ったといえる.

②ここでは,15のテーマに基づいて,それぞれのテーマの中に研究課題を設定し,また,各講に学修到達目標を設定し,個々に学修の到達を確認することができる.

③ 学校DX戦略コーディネータ講座

学校DX戦略コーディネータは,学校や教育機関においてデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略の計画,実施,および評価をし,効果的に推進する役割を担う専門家を育成する.

■ 学校DX戦略コーディネータ(Ⅲ):未来を創る教育設計:カリキュラム開発の新しい視点

カリキュラム開発の理論と実践は,教育における目標達成のために必要な学習内容,教育方法,評価方法を体系的に設計・実行するプロセスである.理論的には,カリキュラム開発は学習者中心のアプローチを重視し,学習の目的や成果を明確に定義する.加えて,学習者のニーズ,社会的・文化的背景,教育政策を考慮した柔軟で効果的なデザインが求められる.実践的な側面では,カリキュラムを教室で実際に運用し,評価を通じてその効果を確認し,改善を行うことが重要である.

カリキュラム開発のポイントは,学習者の多様性に対応すること,学びの過程が段階的に進行すること,そして,評価とフィードバックを取り入れた反復的な改善が必要であることである.さらに,現代の教育では,テクノロジーやグローバルな視点,持続可能な教育など,最新のアプローチを取り入れることが求められている.これにより,学習者は知識だけでなく,実践的なスキルや問題解決能力を身につけることができる.カリキュラム開発は,単なる知識伝達にとどまらず,学習者を未来に向けて準備させる重要な役割を果たす.

【学修到達目標】

①学習者中心のカリキュラム設計ができる

・学習者のニーズ,興味,能力に基づいて,効果的な学習目標と内容を設定し,カリキュラムを設計できる.

②カリキュラム開発における評価手法を理解し,実践できる

・カリキュラムの評価方法を選定し,実施して,その成果を分析し,改善のためのフィードバックを提供できる.

③多様な教育手法や学習スタイルを取り入れたカリキュラムを作成できる

・さまざまな学習者に対応した教育方法(例:協働学習,プロジェクトベース学習,反転授業)を取り入れたカリキュラムを設計できる.

④最新の教育技術をカリキュラムに組み込み,効果的に活用できる

・テクノロジーやデジタルツールを活用したカリキュラムを開発し,学習者にとって効果的な学習環境を提供できる.

⑤カリキュラムの改善と適応を行い,持続的に最適化できる

・実施したカリキュラムを評価し,学習者の成果やフィードバックを基にカリキュラムを柔軟に修正・改善できる.

6.おわりに

従来の一斉型の授業では,手を挙げた子供だけが回答や意見を発表していたため,自ら表現できない子供も多かったが,GIGAスクール構想では,全ての子供の意見が情報端末を活用して共有されるなどして,コミュニケーションを活性化させることが期待される.

また,学びの機会は授業中の教員と生徒間でのコミュニケーション以外からも得ることができる.例えば,整備された端末を活用して子供たちが興味を持ったことを調べたり,写真や動画などでアウトプットしたり友達どうしで共有したりする過程で,創造性を育む学びにつながるとも言える.

本稿では,新たな学びとしてデジタル・フュージョン・ラーニングを提唱している.このデジタル・フュージョン・ラーニングは,伝統的な学習方法とデジタル技術を融合させることで,より効果的・効率的で魅力的な学習環境を提供する新たな学習アプローチである.また,デジタル・フュージョン・ラーニングの具体的な実践として新たなe-Learningカリキュラムを開発したので報告した.このカリキュラムは,オンライン講座とオンデマンド講座を組み合わせて,より深い学びへと誘う講座としていることが特徴である.オンライン講座の同時性と協働性並びにオンデマンド講座の自律性を生かすことにより,より効果的・効率的・魅力的なカリキュラムを構成することが可能となった.

資料

1.教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(3)(Word版)

2.教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(3)(PDF版)

3.教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(2)(Word版 )

4.教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(Word版)

5.教育DX(Digital Transformation)時代に”新たな学び”をデザインする(PDF版)

6.教育DX時代における教育リソース並びにe-Learningの構成(2)(PDF版)

7.Multi_Campus_One_Digital_University構想(PDF版)

8.デジタル・フュージョン・ラーニング(PDF版)

与那原の観光 軽便与那原駅舎展示資料館

沖縄の軽便鉄道は、那覇から嘉手納・糸満・与那原の3方面に敷設された路線網で、「ケイビン」の愛称で親しまれました。

与那原線は1914年に開通し、那覇から首里、南風原を経由して与那原に至る全長約9.4kmの路線で、沖縄本島で初めての鉄道交通を実現しました。那覇には当時の主要な商業港があり、与那原は東海岸の物流拠点として発展した港はありました。この両地を結ぶ鉄道の開通は、物資や人の移動を飛躍的に向上させ、地域経済と生活に大きな影響を与えました。

終着駅だった与那原駅は、沖縄戦で路線が消失する中、駅舎は鉄筋コンクリート造だったため全壊を免れ、戦後は農協(JA)与那原支店として活用されました。

2014年、開通100周年を記念して駅舎が復元され、翌2015年から「軽便与那原駅舎展示資料館」として一般公開されています。

現在は地域資源・観光資源として整備され、駅舎内では路線図や年表、写真、映像、切符切り体験、ARによる構内への電車の到着映像展示や古写真のカラーリングなどが楽しめます。屋外には戦火を逃れた駅跡も保存・公開されています。

資料(メタデータ)

与那原町の観光_軽便与那原駅舎展示資料館

与那原の文化財 与那原親川

与那原の親川には、天地開闢の昔、浜の御殿(御殿山)に舞い降りた天女が、子どもを出産する際に、この湧井の水を産湯に使ったとの神話が伝えられています。

与那原は周囲を山に囲まれていたため、全域で水が豊富でした。特に親川は豊富な水が湧き出る水場であり、古くから大切にされている拝所でした。

琉球王朝時代には国王の久高島参詣時の休憩場であるとともに住民の生活に密着した井戸でもあり、2022年4月には新しく親川広場として整備され、遊具が設置されたり芝生が植えられるなど、与那原町民の憩いの場所となっています。

資料(データベース)

与那原町の文化財_親川

与那原町の歴史_親川広場