東光寺跡

漆垣内地内字とうこうじの山上に永禄年間まで東光寺という真言寺があった。

昭和5年6月岡村利平が、今井孫康、森久一郎らの案内で実地踏査した記事が飛騨史壇昭和5年8月号に出ている。記事の概要は

この跡地は元服山続きの台上で、東南西は低く眺望開闊、寺は南面したものであろう。今は畑地となっているが布目瓦が出る。この日も今井君が破片を1個拾った。この跡地の畑から金銅製の釈迦の像がかつて出土した。

今より40年ほど前(明治9年頃)漆垣内の都竹捨次郎の母が畑を耕作中発見したものである。この母はまだ健在で名はちかといい当年65歳である。その老婆の案内で出土現地も見たが東光寺の境内と思われる地のやや東側へよった箇所である。仏像は釈迦の降誕像で身長台共に2寸8分、台下の挿込の部分が4分、この挿込にて別の台に挿込んであったものであろう、重量30匁、地金は銅で上に鍍金したものである、下部の剥げた部分に緑青の錆が浮いている、灌仏会に甘茶をそそぐ釈迦像であろう、(以下略)

布目瓦の出土地であれば奈良時代か平安時代の初めにすでにあった寺と考えられる。漆垣内地内には二宮神社、四天王神社がある、両者共歴史時代の神社としては本村で最も古く、上代この地が文化の一中心をなしていたことが考えられる。

東光寺は山口の来迎寺と共に後代千光寺の末寺で、永禄7年(1564)に武田勢のために焼かれたと言い伝えられている。当時千光寺は国内の一大教団で、その末寺末院別当社もおびただしい数であった。

<引用文献>

荒川喜一編纂『大八賀村史』416頁 大八賀財産区発行 昭和46年

資料集

119_127_飛騨の古代寺院(東光寺跡)

名張廃寺

飛騨の古代寺院・名張廃寺 なばりはいじ

名張廃寺

所在地 岐阜県高山市国府町名張道玄 よしきぐんこくふちょうなばりどうげん

立地環境 宮川左岸の平地にあり、石橋廃寺の対岸に位置する。浄覚寺の西側微高地にあり、周辺には十二相古墳がある。

発見遺物 過去に採取された瓦が一括一之宮神社に所蔵されている。(第1図1~3)。

三重圏縁単弁十弁蓮華文軒丸瓦、単弁十弁蓮華文軒丸瓦、重弁八弁蓮華文軒丸瓦、四重弧文軒平瓦、二重弧文軒平瓦がある。中には、丸山古窯跡、石橋廃寺と同笵のものがある。

鳥を描いた線刻絵画瓦も出土している。

年代 7世紀後半~

遺跡の概要 名張廃寺出土の重弁軒丸瓦(図1-1)は、新羅の様式を取り入れたもの。飛騨で唯一の型式、東海地区でも珍しい瓦である。この瓦は石橋廃寺でも出土しており、軒丸瓦の共用関係が知られる。

<参考文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』146頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

東海埋蔵文化財研究会『古代仏教東へ ― 寺と窯』寺院 第9回東海埋蔵文化財研究会岐阜大会1992

釜洞古窯跡 かまぼらこようあと

所在地 岐阜県吉城郡国府町瓜巣釜洞、小坂、中島 よしきぐんこくふちょううりすかまぼら、おさか、なかしま

立地環境 高山市上切町から国府へ至る高草洞峠を越えると瓜巣へ出るが、山をおりてすぐの県道沿いに分布する。瓜巣川の右岸にあたり、名張廃寺に近い。北向きの斜面に立地する。

発見遺物 間弁端に三角形の飾りを施す2種類の単弁十弁軒丸瓦がある。

年代 7世紀後半~

遺跡の概要 字名に釜洞の地名が残る。当窯跡出土の軒丸瓦は、石橋廃寺、名張廃寺、塔の腰廃寺、久中廃寺と同笵とされている。

<参考文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』131~154頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

東海埋蔵文化財研究会『古代仏教東へ ― 寺と窯』寺院 第9回東海埋蔵文化財研究会岐阜大会1992

資料集

120_128_飛騨の古代寺院(名張廃寺)

堂前廃寺

堂前廃寺

<立地と環境>

この廃寺は、国府町木曽垣内字堂前に所在する。北西方向2kmには白鳳寺院塔の腰廃寺があり、付近一帯には、古墳としては木曽垣内大塚、木曽垣内比丘尼塚、木曽垣内塚田古墳などが知られているが、いずれも減失している。また、中世の寺院と伝わる健正寺跡や二ツ寺遺跡などこの付近は遺跡の宝庫である。

<調査の経緯> 本廃寺跡の遺構は不明。

<遺構と遺物>

昭和39年の土地改良整備事業の時に、木曽垣内の中村健一によって軒丸瓦、丸瓦、平瓦等50数点が採取されている。昔から古い寺があったと古老は伝えている。

今回の町史編纂のための遺物調査によって、新しく発見された遺物である。単弁軒丸瓦の1種類(第34図の1)である。弁は6弁で先は丸く弁の中央に突線を持つ。弁と弁の間に小さな間弁をもつ、中房は欠損していて不明。外縁は素縁である。本軒丸瓦の形式はほかの寺院にない独特の紋様である。弁の中央に突線(鎬しの)を有する紋様は、高句麗様式の瓦当紋様に端を発する。岐阜県下では、宮代廃寺(不破郡)、厚見寺跡(岐阜市)に類例が出土し、周縁も素縁である点も共通する。また、伊勢湾に面する尾張南部には、甚目寺跡や奥田廃寺など数か寺から出土する。尾張の場合は、瓦当周縁が重圏文になる点が特徴的である。

寺院建立は、国府町の他の白鳳寺院より若干先行するため、7世紀後半に建立されたものと推定できる。

従来の研究で国府町における白鳳寺院より若干先行するもので、7世紀後半に建立されたものと推定できる。

従来の研究で国府町における白鳳寺院は、石橋廃寺、名張廃寺、塔の腰廃寺、光寿庵廃寺、安国寺廃寺の5か寺であったが、今回の調査で1か寺増え6か寺となった。全国的にみても狭い地域での寺院建立はその数の多さと、その華麗さを考えるとき、律令体制の中で国府が置かれていた位置付けと、その歴史的背景を十分考慮しておかなければならないことは当然である。終末期の古墳をみても寺院の様相をみても、飛騨の古代文化は近隣の諸国と並外れた高度な文化内容を持つことを付して置く。

国府町史刊行委員会編集・発行『国府町史 考古・指定文化財編』 平成19年発行

木曽垣内の大仏について

「木曽垣内のおおぼとけ」・「木曽垣内の大仏さま」の呼称で親しまれるこの仏像は、仏身の丈2メートル1センチ、台座の高さ97.5センチ、仏の顔の長さ60センチ、肩幅は1メートル余で檜材を用い、顔から胸・腹にかけての部分は作られた当時のものである。

肩から両手・膝から足及び蓮台は、慶応2年(1866)に補修されたことが胎内にあった墨書銘から判明した。飛騨地方には例を見ない大きな仏像であり、県重文に指定された。

国分尼寺の御本尊は上品上生印(じょうぼんじょうしょういん)を結んだ阿弥陀如来坐像である。像高177センチ、台座は97.5センチ、いわゆる丈六(じょうろく)像に近似した大きさである。坐像としては飛騨で一番大きいことから「木曽垣内の大仏」と呼ばれ、古来から多くの人々に深く信仰され、親しまれ、幾多の伝説も残されている。

昭和30年代の初め、宗教法人化する際、当地区近辺に二ツ寺・堂前・建正寺・大日などの小字があることから、山号を建正山、寺名を国分尼寺とし、臨済宗妙心寺派に属することになった。昭和39年12月8日、本像が後世に保存すべき重要な仏像と認められ、岐阜県の重要文化財に指定されている。

阿弥陀像の、頭頂部は少し欠損しているものの、顔から胸、腹にかけての部分はカヤの木の一本造りで、仏像が造立された当時の姿で残されている。両肩から手、脚部にかけては江戸時代後期、慶応2年(1866)に地元の仏師東平(とうべい)によって桧で修復されているためか、顔の長さが60センチあることを思えば、少しきゃしゃな感じを受ける。昭和56年10月から58年3月にかけて、岐阜県の補助を受け、仏像の研究と修復の第一人者である奈良市在住・辻本千也氏に依頼し、仏像の修復、防虫、保存修理が行なわれた。この修理の中で、眼の造り方が彫眼であること、螺髪(らほつ=頭髪部分)のひとつひとつの粒が大きいこと、額と螺髪の部分が直線に近いこと、胎内に残された鑿(のみ)などの痕跡、彩色が施された痕跡が全く見当たらないこと、これらを総合的に考え合わせると、平安時代中期に作成された可能性が高いことが判明した。 リーフレットより

円空上人作 観音像

この堂宇には大仏の他に円空の仏像も保存されている。観世音菩薩(高さ台座共61センチメートル)で、享保時代円空が当地へ来遊した時の作と伝えられる。

説明版より

資料集

121_129_飛騨の古代寺院(堂前廃寺)

塔の腰廃寺

飛騨の古代寺院・塔の腰廃寺

塔の腰廃寺 とうのこしはいじ

所在地 岐阜県吉城郡古川町上町セリ田 よしきぐんふるかわちょうかんまちせりだ

岐阜県吉城郡国府町広瀬町塔の本、塔の前 よしきぐんこくふちょうひろせまちとうのもと、とうのまえ

立地環境 古川盆地の南東、宮川と荒城川との間の、少し微高地になった平地に立地。

発見遺構 この寺の心礎と推定される礎石が、古川町円光寺に残されている。

発見遺物 単弁九弁蓮華文軒丸瓦(1)、単弁十弁蓮華文軒丸瓦(2)、三重圏縁単弁十弁蓮華文軒丸瓦(3)、四重弧文軒平瓦(4)。昭和30年の土地改良時に多くの瓦が出土した。

年代 7世紀後半

遺跡の概要 古くからこの地に瓦が出土し、国分尼寺とする言い伝えもある。塔の前、塔の本の小字が以前はあった。現在は区有地120坪が残り、大坪東平の名作大日如来をまつって、「大日の森」と呼ばれている。

<引用文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』151頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

東海埋蔵文化財研究会『古代仏教東へ ― 寺と窯』寺院 第9回東海埋蔵文化財研究会岐阜大会1992

大日の森(塔の腰廃寺)

国府町と古川町の境界付近に位置するこの一帯は、俗に大日平(だいら)らと称する飛騨を代表する穀倉地帯である。現在の敷地は、広瀬町の区有地で120坪(約396平方メートル)あり、お堂には大日如来像が安置されており、この像は国府町宮地に住んでいた名佛士「大坪東(とう)平(べい)」の名作である。

この地は、少し微高地になっており、往古には荒城川が北南に横断し宮川にそそいでいたものと考えられる。昭和の初めに用水路工事中に発見された有孔石器(ヒスイ)や、縄文土器は岡村利平翁によって東京国立博物館に寄贈され、飛騨を代表する出土遺物として大切に保管されている。他にも多くの縄文土器等が出土している。

この大日の森(塔の腰廃寺)は、飛騨を代表する大伽藍で、塔の礎石といわれる巨石は五重の塔の礎石と推定されている。昭和30年代の土地改良の時に塔の本・塔の前の小字から多量の平瓦や軒丸瓦が出土しており、国府資料館に保管されている。

慶応4年、梅村知事の急進的な改田施策により、その時に心礎が古川町の円光寺に移されたものと考えられる。今は史跡として広瀬町区が保存管理を行ない、毎年旧盆の8月に安国寺住職を招き法要を行なっている。

国府町広瀬町第10組説明文より

資料集

091_098_飛騨の古代寺院(塔の腰廃寺)

上町廃寺

上町廃寺 かんまちはいじ(久中廃寺)

上町廃寺

所在地 岐阜県飛騨市古川町上町久中 ふるかわちょうかんまちくなか

立地環境 宮川右岸の河岸段丘上の平地に位置する。塔の腰廃寺に近い。

発見遺物 十弁と九弁の重圏文縁軒丸瓦(3)と間弁端に三角形の飾りを配する十弁と九弁軒丸瓦(1、2)が出土。

年代 7世紀後半~

出典文献 1.飛騨国府シンポジウム資料『古代の飛騨 その先進性を問う』国府町1988

遺跡の概要 重圏文縁軒丸瓦(2)と九弁軒丸瓦(3)が塔の腰廃寺と共用される。また、十弁軒丸瓦(3の類型で、弁が二重線となるもの)が古町廃寺と共用される。

重圏文縁軒丸瓦は丸山古窯の生産、間弁端に独得の飾りを施す軒丸瓦群は釜洞古窯の生産である。

<引用文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』152頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

丸山古窯跡 まるやまこようあと

所在地 岐阜県高山市国府町宇津江小手ヶ洞、芦谷(丸山) こくふちょううつえこてがほら、あしや(まるやま)

立地環境 名勝四十八滝から流れる宇津江川の右岸にあって、北向きの斜面に立地する。

発見遺物 三重圏縁単弁十弁蓮華文軒丸瓦

年代 7世紀後半~

遺跡の概要 当遺跡出土の軒丸瓦は、久中(上町)・塔の腰・名張の3寺に供給される。

参考文献 東海埋蔵文化財研究会『古代仏教東へ ― 寺と窯』寺院 第9回東海埋蔵文化財研究会岐阜大会1992

資料集

092_099_飛騨の古代寺院(上町廃寺)

古町廃寺

所在地 岐阜県飛騨市古川町向町古町 ふるかわちょうむかいまちふるまち

調査年 1988~1989年

調査主体 上町遺跡C地点発掘調査団

立地環境 古川町は、地勢的には飛騨高地のほぼ中央部にあり、周囲を標高1,000m前後の山々で囲まれ、町の中央部に古川盆地が開け、西寄りを飛騨高地南部の分水嶺から流れる宮川が南東から北西へ貫流する。盆地内では東西両山地から荒城川や太江川、宇津江川、殿川などの中小河川が宮川に合流し、途中さらに高原川と合流して神通川となって富山湾へ注ぐ。当遺跡は、宮川と荒城川の合流地点を中心に広がる古川盆地の中央、宮川右岸に位置する。海抜は約500m、宮川とは120~160mの距離をもつ。

周辺には、C・D地点合わせて古墳時代等の竪穴住居跡67棟、掘立柱建物跡29棟など多数の遺構が発見されており、寺院に所属する年代の遺構が多く分布する。

発見遺構 瓦を構築材として使用したカマド、瓦集中地点。

発見遺物 重圏縁単弁蓮華文軒丸瓦、押引き重弧文軒平瓦が出土。他に、丸瓦、平瓦、隅落し平瓦もある。丸山古窯跡、名張廃寺と同笵とされる。また、古川町信包の中原田窯跡と類似する瓦も存在する。

年代 7世紀後半~

出典文献 1.戸田哲也、河合英夫他『上町遺跡D地点遺跡発掘調査報告書』古川町教育委員会1991

遺跡の概要 瓦集中地区には約2,000点の瓦が出土、厚さ20~25㎝前後の包含層を形成していた。人為的投棄による副次的産物と考えられている。

<引用文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』148頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

資料集

093_100_飛騨の古代寺院(古町廃寺)

沢廃寺

沢廃寺

所在地 岐阜県飛騨市古川町上気多沢 ふるかわちょうかみきたさわ

古川盆地の東側、西向きの扇状地に立地し、古川盆地を見おろす好所であったが、県立吉城高校グラウンドの造成工事で全体が滅失している。発見遺物は、寿楽寺廃寺や中原田古窯跡に出土しているものと同笵の、単弁八弁蓮華文軒丸瓦がある。年代は7世紀中葉の寺院である。

<参考文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』152頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

飛騨国府シンポジウム資料『古代の飛騨 その先進性を問う』国府町1988

中原田古窯跡 なかはらだこようあと

所在地 岐阜県飛騨市古川町信包中原田 ふるかわちょうのぶかなかはらだ

調査年 1979

調査主体 古川町教育委員会

立地環境 宮川左岸の山地にあり、北向きの斜面に位置する。南吉城森林公園の南側にある。

発見遺物 単弁八弁蓮華文軒丸瓦が出土している。これは寿楽寺、沢廃寺に供給されている。

年代 7世紀中葉~

出典文献 1.東海埋蔵文化財研究会『古代仏教東へ ― 寺と窯』寺院 第9回東海埋蔵文化財研究会岐阜大会1992

遺跡の概要 1991年からの杉崎廃寺の調査により、丸瓦、平瓦が出土したが、これは中原田古窯の供給とされた。

<参考文献>

国際古代史シンポジウム実行委員会編集『国際古代史シンポジウム・イン・矢吹「東アジアにおける古代国家成立期の諸問題」飛鳥・白鳳時代の諸問題Ⅱ』152頁 国際古代史シンポジウム実行委員会発行 平成8年

飛騨国府シンポジウム資料『古代の飛騨 その先進性を問う』国府町1988

資料集

094_101_飛騨の古代寺院(沢廃寺)

山田寺

山田寺

桜井市大字山田に所在する。文献によれば、蘇我倉山田石川麻呂が641年に発願した氏寺であり、649年には金堂が、天武朝になって塔や講堂が完成したとされる。685年には天武天皇の行幸があったので、この頃までには伽藍が整っていたのではないかと考えられている。奈良時代には記載がないが、平安時代に入ると藤原道長が参詣した記録がある。1187年には興福寺の僧兵によって丈六仏が奪い去られており、衰微していったと思われる。

1976年から奈良国立文化財研究所によって発掘調査が行なわれ、当寺が、蘇我氏の邸宅の一部を取り壊し創られたことや藤原道長が参詣したのち間もなく山崩れによって一部倒壊してしまったことなどが明らかとなった。また、平安時代末には主要な建物が焼亡し、その後復興されていたことなどもわかっている。調査では、塔・金堂・講堂・回廊・僧房・宝蔵などが検出された。伽藍配置は、南から塔、金堂、講堂が建ち並び、塔・金堂は単廊によって取り囲まれ、その東側に宝蔵が配置されている。講堂の北には、東西に僧房を配し、金堂正面には礼拝石などがあるのも特徴的である。瓦は単弁八弁蓮華文軒丸瓦と重弧文軒平瓦の組み合わせである。その他、垂木先瓦、双頭鴟尾、塼仏、押出仏なども出土している。

<引用文献> 明日香村教育委員会文化財課編集『飛鳥の考古学図録⑤ 飛鳥の寺院 ―古代寺院の興隆―』11頁 明日香村教育委員会文化財課発行 平成19年

特別史跡 山田寺跡

山田寺は、右(う)大臣(だいじん)・蘇我(そがの)倉山田(くらやまだの)石川(いしかわ)麻呂(まろ)が発願した、飛鳥時代を代表する寺院の1つである。記録によれば、641年に着工し2年後には金堂(こんどう)が完成したものの、649年に石川麻呂が政争で自殺したため造営は中断した。その後、本格的に造営が再開され、676年に塔が完成、685年には、現在興福(こうふく)寺(じ)に仏頭が残る本尊丈(じょう)六仏(ろくぶつ)の開眼(かいげん)供(く)養(よう)が行なわれた。

1976年以降の発掘調査では、東西118m、南北185mの寺域に、南門・中門・塔・金堂・講堂が南北1直線に並び、回廊が塔と金堂を囲む伽(が)藍(らん)配置であることが明らかになった。また、東面回廊が倒壊したままの状態で見つかるなど飛鳥時代の建築様式を知る上で貴重な発見が相次いだ。

山田寺跡

磐余の道・連子窓

資料集

095_102_山田寺

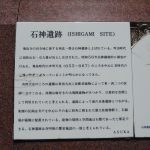

石神遺跡

石神遺跡(明日香村飛鳥)―迎賓館―

水落遺跡とは東西大垣によって区切られるが、その北に広がるのが石神遺跡である。明治35・36年にはここから噴水石造物である須弥山石と石人像が掘り出されている。遺跡は大きくA~C期の3時期に区分されるが、A期が斉明朝、B期が天武朝、C期が藤原京期で、A期が最も建物のまとまりがある。遺跡は南限を水落遺跡との間の大垣で区切られ、ここから180m北で北限の大垣がある。遺跡の内は大きく東西ふたつのまとまりのある区画に分かれており、西区画は廊状建物で囲まれた遺跡の中心区画で南北110m、東西70mである。この中へは水落遺跡から銅管・木樋が延びてきている。一方、東区画はやや小ぶりで、南北50m、東西25m、やはり廊状建物で囲まれている。中には石組方形池もある。遺跡からは新羅土器や東国産の黒色土器なども出土しており、建物の配置や噴水石造物の存在、文献史料との対比から迎賓館的な施設と推定されている。

<引用文献>

明日香村教育委員会文化財課編集『飛鳥の考古学図録④ 飛鳥の宮殿 ―古代都市“飛鳥”を探る―』明日香村教育委員会文化財課発行 平成17年

飛鳥水落遺跡(明日香村飛鳥)―漏刻―

飛鳥寺寺域の北西隣に水落遺跡がある。周囲に幅1.8mの石張り溝を四角く巡らした中の基壇上に4間四方の総柱建物がある。建物は掘立柱建築にみえるが、地下に礎石があり、礎石間も石で連結して、強固な建物を造っている。建物の中央には漆箱を据えた台石があり、これに向けて東から木樋や銅管によって給水している。水は建物内部で使用されたと考えられ、さらに西への排水路や北への給水路など、複雑な水路形態をしている。これらのことから、水を使った施設を内部に持つ、楼閣状建物が復原できる。また、遺跡の年代が斉明朝であることから、斉明6年(660)に記載のある漏刻である可能性が高く、建物内に水時計を設置していたと考えられる。さらにその後の調査で、この建物を囲むように廊状建物も見つかっている。

<引用文献>明日香村教育委員会文化財課編集『飛鳥の考古学図録④ 飛鳥の宮殿 ―古代都市“飛鳥”を探る―』明日香村教育委員会文化財課発行 平成17年

資料集

096_103_石神遺跡

甘樫丘

甘樫丘は、古くは日本書紀などの中にもその記述が見られ、7世紀前期には当時の有力者であった蘇我蝦夷、入鹿親子が大邸宅を構えていた場所であるとも言われている。地区内には、眼下に飛鳥古京(明日香村内)の集落、北側に大和三山とその中央に位置する藤原京(橿原市内)さらに遠くの生駒山、二上山、葛城山、金剛山系の山並みを望める展望広場(標高148m)や、万葉集などに歌われた植物を散策しながら楽しめる万葉植物園路などを設けている。

標高148mの、東西 数100m、南北1kmほど広がる丘陵である。丘全体が国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区となっている。丘の北側には甘樫丘展望台、南側には河原展望台が整備されており、明日香村内や橿原市内の大和三山や藤原京などの風景を望むことができる。散策路は『万葉集』などで歌われた植物が植えられた「万葉の植物園路」が整備されている。この他、芝生広場・休憩所・駐車場なども整備されている。

古くは盟神探湯(くがたち)神事が執り行われた場と伝えられており、「日本書紀」に蘇我蝦夷、入鹿親子の邸宅が営まれていたことを記す記事が見受けられる。

*参考文献 説明版、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2019.2.3

資料集

097_104_甘樫丘

飛鳥寺

飛鳥寺(あすかでら)

『日本書(にほんしょ)紀(き)』によれば、崇(す)峻(しゅん)天皇元年(588)に蘇我(そがの)馬(うま)子(こ)は法興(ほうこう)寺(じ)を建立することを計画、同5年には仏堂(金堂)・歩(ほ)廊(ろう)(回廊)が完成、推(すい)古(こ)天皇元年(593)には塔を起工し、同4年には一応の建物が完成した。同13年には丈(じょう)六(ろく)仏像を造り、翌14年に安置したとある。日本最古の本格的な寺院で、その造営に際して多くの博(はか)士(せ)・工人(たくみ)が朝鮮半島から渡来してあたったことが記されている。

大化改新(たいかのかいしん)や天皇の病気平(へい)癒(ゆ)など飛鳥時代を通じて飛鳥における中心的な役割を果たしたが、建(けん)久(きゅう)7年(1196)に消失し、現在に至る。法興(ほうこう)寺(じ)・元興(がんこう)寺(じ)とも称され、現在は止利(とり)仏師の作と伝える重要文化財の金銅(こんどう)丈(じょう)六仏(ろくぶつ)が残る。

昭和31年から継続的な発掘調査の結果、塔を中心に三方に金堂を置き、北側に講堂、南側に中門・南門の跡があることが判明した。寺域は南北290m、東西200~250mの規模を持ち、飛鳥では大官大(だいかんだい)寺(じ)とともに、最大規模の寺院であった。

説明板より

住職の言葉 遠路ようこそ飛鳥寺へ!御一読を

現在の本堂は古の中金堂(一塔三金堂)の位置に相当し本尊飛鳥大佛は1,390有余年間そのままに座したまうは奇跡の存在と言えよう。

平安朝まではより以上に膨張し中世以後天災地変、自然崩壊のため境内は1/20に縮小されたが、この長閑な青垣山こもれる風景に麗しい殿堂があった昔を偲べばうたた感慨無量と言えようか。

聖徳太子は橘の藁(わら)小屋で生まれたまい、大陸の先生に先進国の学問を受け、その粋を取って国民の守るべき十七条憲法を示されたのがこの本尊に誓ってのことであった。

蘇我馬子が決戦の暁、強引に飛鳥寺に着手したことは必然的に飛鳥文化の扉が開けゆく固い約束にもなった。すなわち国家数千年の大計を果たし得たことは権力の野望を充した一面見事な光彩を放ち得たと言えよう。

驚くなかれ!佛法最初という寺のいくつかある中でもまた、シルクロードの終点と言われる寺のいくつかある中で飛鳥寺こそその終着点であり、日本の起点になったことはまず疑いなき事実なり。

太子の師恵慈、慧聡が都の本格的なこの寺に住まわれたことも感激すべき事実である。大化改新はもちろん奈良朝しかり、各宗の母胎揺藍の地になったこと。また、世界に誇る万葉文学渕源の地とも言えよう。

すでに我らの記憶から遠ざかったけれども、この土、この塵にかつて輝かなりし遠祖の香り、血が、汗が滲(にじ)んでいることを思い起せば心揺ぶられ身の鼓動を禁じ得ない。

土地は枯れ、寺は寂びれて、み佛は傷つけども、領土・民族のあらん限り歴史のふる里ではある。悠久なる前に吾人は一瞬である。一生一度齷齪(あくさく)の中にも、ここに来た一時は大佛前に合掌し、古の人の心に触れ、語り合い、民族の久しきことを国土の万世なることを願い顧みつつ懐古の情を温めることは報恩の一端ともなるものか。また、後代日本を背負う

人の弁(わきま)えでもあろうか。お互いの行く末無事安泰を黙祷されよ。飛鳥への憧憬、飛鳥への郷愁、ここに来て初めて満喫し得るものか。諸氏の心情果たしていかに。

平成10年4月吉日 住職謹記

飛鳥大仏開眼 平成20年(西暦2008年)飛鳥大仏開眼1,400年

推古天皇13年(605)日本最古の金銅丈六釈迦如来像の造立が発願され、同天皇17年(609)に開眼供養されてから1,400年目にあたる。中世の火災によって損傷されているものの、今もって元の位置にある日本の歴史的尊像である。

万葉歌碑

飛ぶ鳥の明日香の里に我が上代文化の跡を訪ねる旅人はその山とその川を翠光旧に依りて明らかなるを見遠く想いを千歳の古へに馳するならん。この地は我が日本文学醞醸の室にして殊に万葉集にとりてはなつかしの歌の故心(ふるさと)とも言うべき処なり。高市の岡本の宮に天の下知らしめしし舒明天皇の御代より明日香の浄御が原の宮に天の下知らしめしし天武天皇の御代に至るまでこの地に帝都のありし時代は勿論、降りて藤原、奈良に及びても亦歌人多くこの処に来たりて珠玉の吟詠をなせり。千古に鬱蒼たる万葉歌林の根底は全くこの処に培われたりと言うべきなり。この処に我ら相謀りて万葉歌碑をこの地に建設して以て万葉発祥の処を記念し、永く行客追想の種子となす。思ふにかつての華やかなりし釆(うね)女(め)の袖吹き翻(か)へしし明日香風は亦来たりてこの歌碑の面を吹くならん。斯の時碑によりて夕陽は立つ遊子の心緒果して如何に

願主 辰巳利文

篆 額 公 爵 近衛文磨

文学博士 佐々木信綱筆

山辺赤人、登神岳作歌一首

「三諸の神奈備山に五百枝さししむに生ひたるつげの木のいやつぎつぎに玉葛たゆることなくありつつも、やまずかよわん明日香の古き都は、山高み川遠ほじろし、春の日は山しみがほし秋の夜は川しさやけし、朝雲は田鶴は乱れ夕霧に蛙はさはぐ、見る毎にねのみし泣かゆ古しへ思へば」

反歌「あすか川かはよど去らず立つ霧の思ひすぐべき恋にあらなくに」

昭和12年4月11日 竣工 万葉歌碑建設期成同盟会

「天の沼琴」

飛鳥寺 八(や)雲琴(くもごと) 飛鳥寺前住職 山本雨寶 (国の無形文化財)

古事記に記されている須佐之男命(すさのおのみこと)の持っていた「天の沼琴」がその原型と伝える。文政年間(1818~1830)中山琴主 葛原勾当(くずはらこうとう)が再興し現代に至ってはじめて、飛鳥寺前住職の山本師によって、古代からの技法と理論の集大成が、半世紀にわたる研究によって完成された。「音譜編」「解説編」「資料編」「随想編」の4部作、33巻が日本音楽振興会から出版された。

古典芸能の1つ八雲琴奏者としての山本師は、人間国宝的存在で、演奏される曲の中には、万葉集に志貴皇子(しきのおうじ)が詠んだ「うね女(め)の袖(そで)吹きかえす明日香風 都を遠(と)ほみ いたづらに吹く」というものもある。

真神原の眺め

視野を遠く放つべし、ここに立ちて見る風景は古代朝鮮半島新羅(しらぎ)の古都慶州、百済の古都扶餘(ふよ)の地と酷似しており、大陸風で飛鳥地方随一なり。日本文化のふる里である古都飛鳥のこの風景には古代百済や新羅(しらぎ)の人々の望郷の念を禁じ得ない。住職 謹記

-

塔心礎位置(地下3m)

推古天皇元年(593)正月15日舎利を心礎に納める

翌日心柱を心礎の上に建てる

推古天皇4年(596)塔が完成する

建久7年(1196)落雷のため焼失

心礎は1辺2.4mでその中央には1辺1.6mの方形部分を平らに浅く削りその中心に約30cm角の方孔をほる