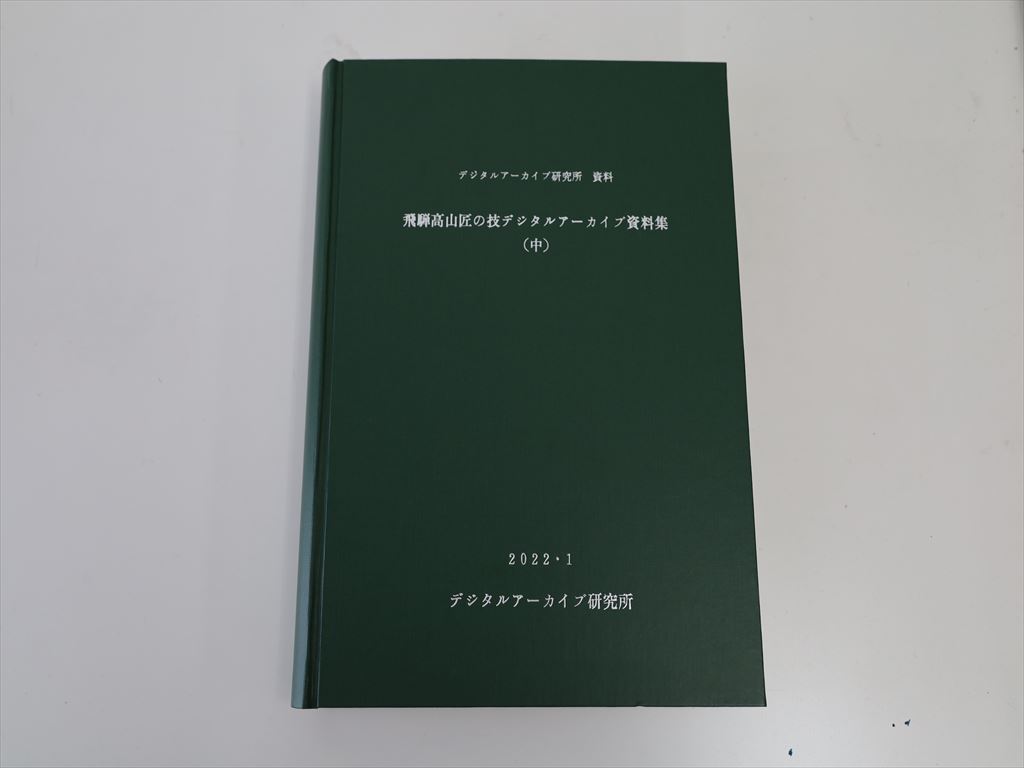

飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ資料集(下)

はじめに

平成29年度に文部科学省の私立大学研究ブランディング事業の「地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点形成のための基盤整備事業」で採択され、3年間にわたりこれまでに本学独自で育んできたデジタルアーカイブ研究を活用し、地域資源のデジタルアーカイブ化とその展開によって、伝統文化産業の活性化などの地域課題の実践的な解決や新しい文化を創造できる人材育成を行い、地域の知の拠点となる大学を目指し事業を展開してきた。

その中でも「飛騨高山の匠の技デジタルアーカイブ」は、以下の点に注力して研究を進めてきた。

①伝統文化産業(飛騨春慶・一位一刀彫等)を多視点でデジタルアーカイブし、歴史的な視点を総合的にまとめ、匠の “こころ”をオーラルヒストリー等により「知の増殖型サイクル」を構成し、これらの一部を海外へ発信することにより伝統文化産業の振興を図る。

②伝統文化産業における匠の技とその歴史的な背景をまとめてデジタルアーカイブ化することで、伝統文化産業の理解と継承が容易になる。さらに、継承の過程で生まれた新しい知見を「知の増殖型サイクル」で取り込み、その利活用によって地域社会の振興を支援できる。

③フィールドにおける効果検証をするためのデジタルアーカイブ研究として捉え、解の見えない地域課題の解決をするための地域資源デジタルアーカイブとそのメソッドを確立する。

これらにより、地域の知が適切に循環・増殖することで新たな価値の創造と、これらを実践できる高度な専門的な知識を持つ人材の養成による雇用の創出を促進し、その結果として「知の増殖型サイクル」としてデジタルアーカイブの効果が認められ、さらにデジタルアーカイブの新たな展開が期待できる。また、これにより大学は地域に開かれた「知の拠点」となりうる。

この「飛騨高山の匠の技デジタルアーカイブ資料」は、本学が展開しているデジタルアーカイブの最新成果であり、これらの研究の拠点となるデジタルアーカイブ研究所では、大学が大学としてのアイデンティティを確立するためにも、「知」の拠点としての地域資源デジタルアーカイブを含めた総合的な大学デジタルアーカイブを構築することを支援している。今後は継続してデジタルアーカイブ研究に取り組むとともに新たな養成カリキュラムを構築することが本学として社会的な責務と捉えている。

2023年2月

デジタルアーカイブ研究所長

目 次

金森時代-1 高山城の搦手道 …………………… 1

金森時代-2 高山城の大手道 …………………… 12

金森時代-3

金森氏の転封先・上山城と武家屋敷 ………… 16

金森時代-4 近江商人の町・近江八幡 ………… 23

天領時代-1 下呂・武川久兵衛墓地、温泉寺 … 31

天領時代-2 三町用水、神明用水 ……………… 37

天領時代-3 五ケ村用水取り入れ口 …………… 42

天領時代-4

江名子川に架かる橋・下流からその1 ……… 45

天領時代-5

江名子川に架かる橋・下流からその2 ……… 52

飛騨の里-1 バッタリ小屋、水車小屋 ………… 58

飛騨の里-2 飛騨の里・匠神社 ………………… 61

飛騨の里-3 飛騨の里・道上家 ………………… 66

飛騨の里-4 飛騨の里・大野家 ………………… 70

飛騨の里-5 飛騨の里・景色 …………………… 72

飛騨の里-6 飛騨の里・行事 …………………… 76

史跡-1 荏名神社神橋とその周辺 ……………… 80

史跡-2 荏野文庫と田中大秀墓 ………………… 85

史跡-3 長倉集落、棚田、桂峯寺 ……………… 89

史跡-4 杖石(長倉) …………………………… 94

史跡-5 岩船の滝 ………………………………… 98

史跡-6 嘉念坊善俊、雪の白川村 ……………… 102

史跡-7 寺と神社の桜(高山地域) ……………… 107

史跡-8 上木甚兵衛が流された新島 …………… 111

史跡-9 石工高原忠次郎 ………………………… 121

史跡-10 吉野朝時代の伝説地 ………………… 125

行事-1 二十四日市 ……………………………… 129

行事-2 丹生川のくだがい神事 ………………… 137

行事-3 飛騨の塩ぶり市 ………………………… 141

自然-1 十二ケ岳からの山岳眺望 ……………… 146

自然-2 五色ケ原・ゴスワラコース …………… 161

自然-3 五色ケ原・シラビソコース …………… 165

自然-4 川上岳 …………………………………… 172

自然-5 丸黒山 …………………………………… 177

自然-6 福地山 …………………………………… 186

自然-7 高屹山 …………………………………… 193

自然-8 猪臥山 …………………………………… 205

城郭-1 三仏寺城 ………………………………… 209

城郭-2 尾崎城 …………………………………… 213

城郭-3 畑佐城 …………………………………… 216

城郭-4 山下城 …………………………………… 222

城郭-5 鍋山城 …………………………………… 224

城郭-6 向牧戸城 ………………………………… 230

城郭-7 高堂城 …………………………………… 232

城郭-8 広瀬城 …………………………………… 236

城郭-9 梨打城 …………………………………… 240

城郭-10 五味原城 ……………………………… 245

城郭-11 岩井城 …………………………………… 248

城郭-12 森ケ城 …………………………………… 253

城郭-13 笠根城、板殿城 ………………………… 258

城郭-14 牛臥山城 ………………………………… 262

城郭-15 高原諏訪城 ……………………………… 266

城郭-16 小島城 …………………………………… 271

城郭-17 古川城 …………………………………… 275

城郭-18 向小島城 ………………………………… 277

城郭-19 小鷹利城 ………………………………… 281

城郭-20 萩原諏訪城 ……………………………… 283

城郭-21 宮地城 …………………………………… 287

養源院 ……………………………………………… 291

京都国立博物館 …………………………………… 299

八坂神社 …………………………………………… 301

祇園祭(前祭) …………………………………… 308

祇園祭(月鉾) …………………………………… 315

祇園祭(鯉山) …………………………………… 320

祇園祭(八幡山) ………………………………… 324

祇園祭(後祭) …………………………………… 327

建仁寺 ……………………………………………… 336

古い町並(三町伝統的建造物群保存地区) …… 341

山中和紙 …………………………………………… 353

春の高山祭「山王祭」 …………………………… 355

秋の高山祭「八幡祭」 …………………………… 368

水無神社・臥龍桜 ………………………………… 274

飛騨民俗村(飛騨の里) ………………………… 376

中部国際空港にデジタルサイネージを設置 …… 381

稲爪神社 …………………………………………… 384

出雲大社 …………………………………………… 389

泉福寺 ……………………………………………… 393

聖福寺 ……………………………………………… 403

歓喜院 ……………………………………………… 412

慈光寺 ……………………………………………… 431

淨照寺 ……………………………………………… 435

富士社社殿 ………………………………………… 446

了徳寺 ……………………………………………… 450

飛騨の匠ミュージアム …………………………… 454

吉島家住宅 ………………………………………… 465

日下部家住宅 ……………………………………… 469

鶴岡八幡宮 ………………………………………… 476

上行寺 ……………………………………………… 479

古四王神社 ………………………………………… 486

瑞巌寺 ……………………………………………… 489

大崎八幡宮 ………………………………………… 495

三十三間堂官衙遺跡 ……………………………… 501

田沢麿崖仏(岩地蔵) …………………………… 503

野麦峠 政井みね氏 ……………………………… 506

高山市街地 ………………………………………… 508

旧青山別邸 ………………………………………… 521

讃岐東照宮 屋島神社 …………………………… 526

飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ資料集(下)

発行年:2023年3月 初版

制 作:岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所

監 修:久世 均(デジタルアーカイブ研究所長)

編 集:大木佐智子(上級デジタル・アーキビスト)

記 録:田中 彰(飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ作成委員会)

櫟 彩見, 井上 透, 加治工尚子, 加藤真由美, 熊﨑康文

木幡智子, 谷 里佐, 林 知代, 三宅茜巳(デジタルアーカイブ専攻)

刊 行:岐阜女子大学 デジタルアーカイブ研究所

〒501-2592 岐阜県岐阜市太郎丸80番地

℡ (058)229-2211(代)

資 料

1.はじめに

2.目 次